暯埨帪戙枛婜丄棅挬偺墱廈惇敯偺壎徿偲偟偰丄偙偺抧曽傪摼偨愇愳棅墦丒桳岝恊巕偼愇愳偺摗揷忛偵嫃忛偟丄愇愳巵傪柤忔傝丄偙偙栴悂偵偼桳岝偺掜婎帪傪抲偒丄搶嶳摴傊偺旛偊偲偡傞丅

婎帪偼偺偪偵壠恇偺栴悂巵偵栴悂偺抧傪巟攝偝偣偨丅

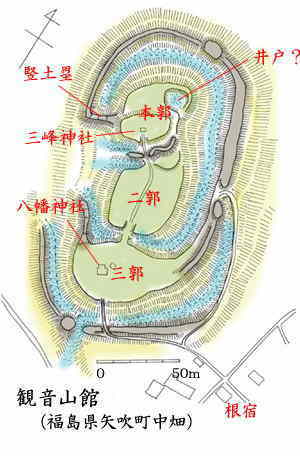

懗儢忛乮栴悂挰娰戲乯

栴悂墂偐傜崙摴4崋慄傪嫴傫偱杒惣懁600倣丄偦偺柤傕僘僶儕乽娰戲乿偱偁傞丅

惣偼庍夀摪愳偺巟棳丄孏尒愳偑棳傟傞掅抧偱偁傝丄偦偺掅抧偵柺偟偨斾崅栺35倣偺戜抧墢偵棫抧偡傞丅

壓偺幨恀偼惣懁偐傜尒偨忛毈偱偁傞丅

側偍丄惣柺偼堦晹丄娾斦攳偒弌偟偺奟偱偁傝丄偙偺曽柺偼寢峔丄寴屌偱偁傞丅

忛偼惣偺嶳偵庡妔晹傪抲偒丄搶偵嫃娰傪抲偒丄偦偺娫偺扟捗傪悈杧偵偟丄嫶偱楢棈偟偰偄偨偲偄偆丅

尰嵼丄偦偺悈杧偼抮偲偟偰巆偭偰偄傞丅

庡妔晹偵偼撿懁偐傜搊傞摴偑偁傞丅

搊傝岥偵塻偄愗娸偑偁傝丄偦偙傪搊傞偲捀忋晹傑偱偵俁抜傎偳偺抜嵎偑偁傞丅

捀忋晹偼慡偔偺峳抧忬懺偱偁傝丄偦偙偑杮妔側偺偐偳偆偐偑暘偐傜側偄偑丄惣懁偵懷嬋椫丄杒懁偵搶惣偵墑傃傞怺偝4倣偺杧偑懚嵼偡傞丅

偙偺庡妔晹丄峀偝偼捈宎200倣偔傜偄偐丠

|

抮偺搶偼乽桍杧崬乿偲偄偆柤偺嫃娰偱偁偭偨傜偟偄偑丄徏椦偱巹桳抧丄棫偪擖傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偑丄偨偩偺嶳偲偄偆姶偠偱偁偭偨丅 暯埨帪戙枛婜丄棅挬偺墱廈惇敯偺壎徿偲偟偰丄偙偺抧曽傪摼偨愇愳棅墦丒桳岝恊巕偼愇愳偺摗揷忛偵嫃忛偟丄愇愳巵傪柤忔傝丄偙偙栴悂偵偼桳岝偺掜婎帪傪抲偒丄搶嶳摴傊偺旛偊偲偡傞丅 婎帪偼偺偪偵壠恇偺栴悂巵偵栴悂偺抧傪巟攝偝偣偨丅 |

| 偦偺栴悂巵偺杮嫆偑偙偺懗儢忛偱偁傞丅 揤惓17擭乮1589乯恵夑愳忛偑棊偪丄擇奒摪巵偑柵傃丄愇愳巵偑埳払巵偵廬偆偲丄恵夑愳忛偼愇愳徍岝偵梌偊傜傟丄懗儢忛偺栴悂嶧杸偑忛戙傪柋傔傞丅 偟偐偟丄偦傟傕偮偐偺娫丄廏媑偺墱廈巇抲偒偱埳払惌廆偑堏晻偲側傝丄愇愳巵傕偙傟偵廬偆丅 偦偺壠恇偺栴悂巵傕懗儢忛傪嫀傝丄庡孨偺愇愳巵偲嫟偵媨忛導妏揷巗傊堏傝丄攑忛偲側偭偨丅 偦偺屻丄偙偺抧偼敀壨椞偲側傝丄栴悂偺挰偼墱廈奨摴偺廻応挰偲偟偰塰偊偨偲偄偆丅 乮夝愢斅偺婰嵹傪嶲徠丅乯 偙偺忛偼嵟嬤傑偱偼丄姰慡側彫抾偺錗偱偁偭偨偑丄嵟嬤廳婡偑擖偭偰抾傪彍嫀偟偨偲偄偆丅 忛毈庡妔晹偵壗偐傪寶偰傞偺偐傕偟傟側偄丅 偦偺偨傔丄塃偺幨恀偺杧偑妋擣偱偒傞傛偆偵側偭偨丅 偨偩偟丄偙偺杧丄偳偙偺晹暘偐傛偔暘偐傜側偄丅乮懡暘丄杮妔杒懁偺杧偲巚偆偑乯 |

|

|

|

|

| 庡妔晹偲桍杧崬乮塃乯傪妘偰傞悈杧 | 庡妔晹撿搶偵揥奐偡傞懷嬋椫 | 幨恀塃懁偑杮妔偺抧傜偟偄丅 |

娤壒嶳娰乮栴悂挰拞敤乯

| 嬤偔傪捠偭偨帪偵傆傜傝偲棫偪婑偭偨忛偱偁傞丅 偳偆偄偆忛偐偼慡偔抦傜側偐偭偨丅 偨偩丄帩偭偰偄偨抧恾偵忛毈偺儅乕僋偑偮偄偰偄偨偩偗偺棟桼偵傛傞丅 偟偐偟丄偙傟偑戝儂乕儉儔儞偱偁偭偨丅 搶杒帺摦幵摴栴悂IC偺撿搶4噏偺昗崅283m偺撈棫偟偨嶳乽娰嶳乿慡懱偑忛毈偱偁傞丅 偙偙偵峴偔偵偼IC偐傜導摴44崋慄偵擖偭偰扞憅曽柺偵岦偐偄丄拞敤偺岎嵎揰傪惣偵嬋偑傝導摴283崋慄傪侾倠倣憱傞丅 愹愳傪搉傞庤慜偺撿懁偺彫嶳偑偙偺娰嶳偱偁傞丅 幨恀偼惣懁愹愳墇偟偵尒偨忛毈丅嵍懁偑傗傗崅偔杮妔丅塃懁偑嶰妔偱偁傞丅 嶳偺斾崅偼愹愳偺愳柺偐傜36倣丄捈宎偼250倣掱搙偱偁傝偦傟傎偳戝偒側嶳偱偼側偄丅 廃埻傪幵偱侾廃偱偒傞丅 |

|

|

嶳撿懁偺戜抧偼崻廻偺廤棊偵側偭偰偄傞丅偙偺廤棊偺柤丄暥帤捠傝崻彫壆偐傜棃偰偄傞偺偱偁傠偆丅 愹愳偼偙偺嶳偺惣懁偐傜杒懁傪傑傢傝丄撿懁偵岦偐偭偰棳傟丄3曽傪暍偆宍偱偁傞丅 摉慠側偑傜揤慠偺悈杧偑3曽傪暍偆偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅 巆傞撿懁偑戜抧懕偒偺崻廻廤棊偲偄偆偙偲偵側傞丅 娰偺懚嵼傪帵偡昗幆傗夝愢偼尒摉偨傜側偐偭偨丅 梋傝抦傜傟偰偄傞忛偱偼側偄偑丄偙偙偼偡偽傜偟偄忛偱偁傞丅偟偐偟丄椺偵傛偭偰錗忛偱偁傞丅 俁妔偑撿杒偵暲傇楢妔幃偱偁傞偑丄庡妔偵摉偨傞杮妔偲擇妔偺廃埻傪憇戝側杧偑傎傏慡廃偡傞丅 偙偺杧偺戝偒偝偑偡偛偄丅暆30倣丄庡妔晹偐傜偺怺偝偼15倣傎偳偁傞丅栘尨忛丄妟揷忛偺杧偵旵揋偡傞嫄戝偝偱偁傞丅 偙偺晅嬤偺忛偱偙偺婯柾偺杧偼尒偨偙偲偼側偄丅摉慠側偑傜摉帪偼傕偭偲憇戝側傕偺偱偁偭偨偺偩傠偆丅 杧掙偼偐側傝杽傑偭偰偄傞姶偠偱偁偭偨丅 嶰妔偵敧敠媨偑偁傞偑丄嶰妔偺廃埻偵傕崑夣側墶杧偑夞傞丅 崻廻廤棊偐傜敧敠媨傑偱峴偔嶲摴偑偁傝丄偙偺嶲摴傪搊偭偰偄偔丅 偡傞偲傑偢搚椲偑偁傞丅偦偟偰丄偦偺岦偙偆偵偄偒側傝墶杧偑尰傟傞丅 偙傟偑嶰妔廃埻傪夞傞杧偱偁傞丅暆偼30倣埲忋偁傞丅 恄幮幮揳偵峴偔愇抜偺摴偑晅偗傜傟偰偄傞偑丄偙偺摴偼柧傜偐偵屻晅偗偱偁傞丅 杧偐傜幮揳偺偁傞応強傑偱偼崅偝15倣掱搙偁傝丄愗娸偼塻偄丅惣懁偵偼楨戜偑偁傞丅 杮棃偺搊忛摴偼偙偺嶲摴偱偼側偔丄杧増偄偵搶偵塈夞偡傞摴傜偟偄丅 偙偺摴傪搊傞偑丄杧傕摴偵増偭偰懚嵼偟丄扜杧忬偵側偭偰偄傞丅 搊傝偒偭偨偲偙傠偑屨岥忬偵側偭偰偍傝丄楨戜偺傛偆側傕偺偑偁傞丅 偙偙偐傜杧傪夘偟偰栚偺慜偵庡妔晹偑偁傞丅嶰妔偐傜墑傃偨搚椲忬偺庤偑杧傪夘偟偰庡妔晹傪暍偆宍偲側偭偰偄傞偑丄偦偺搚椲忬偺嬋椫忋偵弌傞栿偱偁傞丅 庡妔晹偵峴偔偵偼堦搙丄撿偵塈夞偟丄幮揳偺寶偮嶰妔偺拞怱晹傪捠傜側偔偰偼側傜側偄丅 寛偟偰傑偭偡偖偵庡妔晹偵偼峴偗側偄偺偱偁傞丅 偙偙傪怤峌偟偰傕杧偺岦偙偆偐傜媩栴丄揝朇偑崀傝拲偖偙偲偵側傞丅 幮揳偺寶偮嶰妔偺拞怱晹偼50倣巐曽掱搙偺戝偒偝偱廃埻偵杧偑偁傞丅 擇妔偵偼搚嫶傪捠偭偰擖傞丅擇妔偼嶰妔傛傝係倣傎偳崅偔丄摨偠偔50倣巐曽偺峀偝偱偁傞丅偙偙偼傎偲傫偳錗偱偁傞偑丄杮妔偵峴偔摴偩偗偑晅偄偰偄傞丅 偙偺摴偺椉懁偵攏椡恄側偳偺愇旇偑棫偪暲傫偱偍傝丄寢峔晄婥枴偱偁傞丅 |

|

杒抂偺杮妔偼擇妔傛傝偝傜偵係倣傎偳崅偔丄擇妔懁偵擇廳偺杧愗偑偁傞丅乮撿懁偼杧愗偱偼側偔丄搚椲傪帩偮崢嬋椫偐傕偟傟側偄丅乯 偙偺帪偵攑忛偵側偭偨偺偱偁傠偆丅 |

|

愇愳巵偲偄偊偽丄偙偺抧曽偺愴崙戝柤偺拞偱傕彫偝偄曽偱偁傝丄幚椡傕悢枩愇掱搙偱偼側偐偭偨偐偲巚傢傟傞丅

偦偺壠恇偺忛偱偁傞偵偟偰偼憐憸埲忋偺婯柾偱偁傞丅尰嵼偱傕偙偺忬懺偱偁傞偺偱丄摉帪偼偝偧尒帠側傕偺偱偁偭偨偱偁傠偆丅

側偍丄撿偺崻廻偺廤棊撪偵傕搚椲偺傛偆側傕偺偑偁傞柉壠偑偁傞偺偱丄娫堘偄側偔丄壠恇抍偺壆晘偑偙偺抧嬫偵偁偭偨偺偱偁傠偆丅

|

|

|

|

| 嶲摴榚丄嶰妔偺廃傝傪夞傞杧丅 | 庡妔晹乮嵍乯搶懁偺杧丅暆偼30倣傎偳 偁傞嫄戝側傕偺丅 |

戝庤屨岥偺楨戜愓偲巚傢傟傞搚抎丅 | 嶰妔偵偼敧敠恄幮偑寶偮丅偦偆偄偊偽 愇愳巵偼尮巵傪徧偟偰偄偨丅 |

|

|

|

|

| 嶰妔偐傜惣壓傪尒傞偲杧偑夞傝偙傫 偱偄傞丅 |

擇妔偺擖岥丅搚嫶偑偁傝丄堦抜崅偄丅 搚嫶偺椉懁偼杧丅 |

杮妔偵寶偮嶰曯恄幮丅偐側傝峳傟偰 偍傝丄晅嬤偼錗忬懺偱偁傞丅 |

杮妔偐傜惣壓偵扜搚椲偑壓傝丄壓傪夞 傞杧奜廃搚椲偵崌棳偟偰偄傞丅 |

崙恄忛乮栴悂挰崙恄乯

|

導摴44崋慄偲導摴283崋慄偑岎傢傞拞敤岎嵎揰偺撿搶1km偺愹愳偵柺偟偨娚傗偐側孹幬偺敤抧懷偺媢椝抧偵偁傞丅 撿杒挬婜丄嫽崙擭娫乮1340亅45乯嶰埌忛庡偱偁傞愇愳巵侾俆戙栚丄慒帩偺掜岝掕偺巕愇愳嬨榊岝姴偑抸忛偟偨偲偝傟傞丅 |

|

揤惓擭娫弶婜乮1573崰乯偵堏揮偼姰椆偟丄偙偺忛偼攑偝傟偨偲偄偆丅

廃曈偵偼撿搒忛丒惣搒忛丒撪壆晘丒暉庻埩丒搶搒忛側偳偺忛偵娭學偟偨抧柤偑巆傞丅

惣偵戝擔摪偑偁傞偑丄偙傟偑忛偺庣傝偱偁傝丄忛庡偺拞敥巵偑怣嬄偟偰偄偨傕偺偲偄偆丅

|

|

|

| 搚椲乮楨戜乯偼崅偝偑6m傎偳偁傝丄 嫄戝偱偁傞丅 |

搚椲忋偐傜挱傔偰傕堚峔傜偟偄傕偺 偼側偄丅 |

忛毈偺惣偵偁傞戝擔摪丅 |

拞敤恮壆乮栴悂挰拞敤乯

栴悂挰拞敤偵偼婙杮丄徏暯巵偺拞敤恮壆偑偁偭偨丅

偙偺恮壆偼丄尰嵼偼夛捗庒徏巗偵偁傞僥乕儅僷乕僋乽夛捗晲壠壆晘乿偵堏抸偝傟偰偄傞丅

偙偺恮壆偼丄枊枛偺揤曐俈擭乮1836乯丄愇尒崙昹揷斔庡徏暯崙杊庣偺掜孯師榊偑丄枊晎椞愺愳恮壆椞偐傜5000愇傪暘偗傜傟偰婙杮偵側偭偨帪偵寶偰傜傟偨丅

| 偡偖柧帯堐怴偵側偭偰偟傑偆偑丄堐怴屻偼壀嶈壠偵暐偄壓偘傜傟丄廧嫃偲偟偰巊傢傟偰偄偨丅 徍榓50擭偵堏抸暅尦偟偨丅摉帪偺尯娭丄壆晘側偳傪傒傞偙偲偑偱偒丄栘憿暯壆寶丄婑搹丄姖晿丄尯娭搨晽攋晽晅丄娫岥7娫乮13.46倣乯丄墱峴偒8.5娫乮16.29倣乯偱尞宆傪偟偰偄傞丅 恮壆庡壆偼娙慺側偑傜丄彴丄扞彂堾側偳傪偼偠傔丄師偺娫丄尯娭幃戜偵帄傞傑偱彂堾憿傝偺宍懺傪傛偔帵偟偰偄傞偲偄偆丅俀偮偺嵗晘傪暲傋傞攝楍偵偼悢婏壆晽偱偁傞偲偄偆丅 堦曽偱丄偝偡慻丄姙晿丄搚娫偺宍幃偼丄摉帪偺擾壠偺峔憿傕巆偟偰偄傞丅 柧帯埲崀偼媽恮壆側偳偼傎偲傫偳偑攑媝偝傟偨偲偄偄丄巆懚偡傞堚峔偼嬌傔偰彮側偄丅 徍榓51擭偵廳梫暥壔嵿偵巜掕偝傟偨婱廳側傕偺偱偁傞丅 |

|

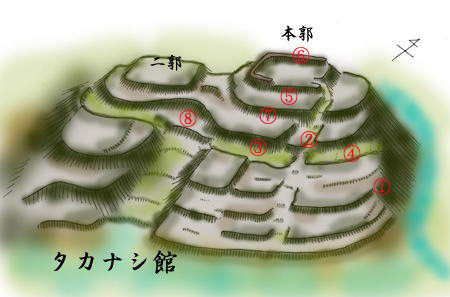

僞僇僫僔娰乮栴悂挰杮忛娳乯

僇僞僇僫偱彂偔娰柤偼捒偟偄丅

杮棃偼乽崅棞娰乿偲偱傕彂偔偺偱偼側偄偐偲巚偭偨偑丄乽戦憙娰乿偲傕屇偽傟傞偨傔丄偳偆傕偙傟偑鎍偭偨傕偺傜偟偄丅

傑偨偺暿柤傪嶰忦栚娰偲傕偄偆丅

栴悂挰栶応偐傜搶偺嬍愳懞曽柺偵導摴42崋傪4km憱傝丄導摴283崋慄偲岎嵎偡傞嶰恄偺岎嵎揰偺撿惣400倣偺壀偑忛毈偱偁傞丅

忛毈偺偡偖撿傪乽偁傇偔傑帺摦幵摴乿偑捠傞丅

|

偙偺壀偺昗崅偼280倣丄斾崅偼25倣偱偁傝丄惣懁丄搶懁偵2杮偺愳偑棳傟偰偄傞丅 |

|

|

暿柤丄乽彫捁梀娰乿偲傕乽嶰忛栚娰乿丄乽戦憙娰乿偲傕偄偆丅 屆戙偺搶嶳摴偑偙偺晅嬤傪偲偍傝丄忦棦惂偺堚愓偑偁傝丄暿柤偺嶰忛栚娰偺乽嶰忛乿偼丄乽嶰忦乿偐傜曄壔偟偨抧柤偐傜棃偨傕偺偲偄偆丅 娰偼姍憅帪戙偵彫徏墇慜偑抸偄偨偲偝傟丄揤暥擭娫偼丄擇奒摪壠恇丄恵揷徍廏偑娰庡偲側傝丄偦偺屻丄埳摗巵偑娳庡偲側偭偨偲偄偆丅 塱榎擭娫乮1558亅70乯摉庡偺埳摗戝妛桽惏偑杤偟丄梒彮偺桽彑偑愓傪宲偖偲丄崙恄忛庡偺拞敥忋栰夘惏扖偑埑椡傪偐偗丄埳摗巵偵娳堷偒搉偟傪敆偭偨丅 桽彑偼彑嶼偺側偄偙偲傪屽傝丄娰傪柧偗搉偟丄惏扖偺攝壓偲側偭偨丅 偦偺屻丄惏扖偺巟攝偡傞娰偲側偭偨乮拞敥偺嫃忛偼丄娤壒嶳娰偱偁傝丄偙偙偵偼娰戙偑抲偐傟偰偄偨偲巚傢傟傞丅乯偑丄拞敥巵偼揤惓18擭乮1590乯朙恇廏媑偺墱塇巇抲偒偱愇愳巵偵慻傒偟偰偄偨偨傔夵堈偝傟丄偙偺娰傕攑偝傟傞丅 惏扖偼媽墢偺憡攏巵偺傕偲傊戅嫀偟傛偆偲偡傞偑丄峴崌乮孲嶳巗揷懞挰乯偺搉偟晅嬤偱擾柉丒楺恖傜偵嶦偝傟傞丅 偦偺庱偼壠恇愒捤憒晹偵傛傝嶰忛栚偵憭傜傟偰偄傞偲偄偆丅 堦曽丄媽娰庡偺埳摗巵偼婣擾偟丄峕屗帪戙傪捠偠偰嶰忛栚懞偺彲壆傪柋傔偨偲偄偆丅 |

|

|

|

|

| 嘆丂搶懁偐傜尒偨娰愓丅抜嵎偑尒偊傞丅 | 嘇戝庤屨岥丅庤慜偵偼杧偑偁傞丅 嬋椫偑抜乆偵側偭偰偄傞偺偑暘偐傞丅 |

嘊戝庤屨岥撿懁偺杧愓丅 庡妔晹偺愗娸偑塻偄丅 |

嘋戝庤屨岥杒懁偺杧愓丅 |

|

|

|

|

| 嘍偺嬋椫丅 | 嘐杮妔偺惣偵偼搚椲偑巆傞丅 | 嘑偺嬋椫丅 | 嘒庡妔撿懁偺杧丅嵍忋偑擇妔丅 |