二階堂氏と須賀川の城1

本ページの記事は 戦国大名二階堂氏の興亡史 を参考にしています。

二階堂氏について

二階堂氏は、藤原南家武智麿流工藤氏の一族で維遠を祖とする。

工藤氏は関東に下向し、源頼朝に仕え、相模、上総、武蔵に勢力を張り、鎌倉時代には所司・評定衆など鎌倉幕府の中枢を担う。

二階堂を名乗ったのは、工藤行政が鎌倉永福寺の近くに住んで地名を姓にしたものという。

奥州に来た一族は、源頼朝の奥州征伐の恩賞として与えられた地に来たものという。

始めは所領に代官を派遣して支配させ、二階堂氏自身が来たのは鎌倉時代末期、二階堂行朝と顕行であったという。

この地に来るとまもなく南北朝の騒乱が始まり、二階堂氏は南朝方に付くが、途中で北朝方に鞍替えする。

奥州には鎌倉公方足利満兼の弟足利満直、足利満貞が入り笹川御所、稲村御所で統制を試みるが、これは二階堂氏の軍事力を頼りにしていたという。

以後、二階堂氏は奥州南部の一勢力として、戦国時代まで苦難の道を歩むことになる。

「永享の乱」では、二階堂氏は室町幕府の持氏追討軍に参加、その後、本格的な戦国時代に突入して行く。

二階堂氏も幕府の有力者という地位を捨て独立大名として行動するようになり、鎌倉で鎌倉公方を補佐していた為氏もこの地に帰り地盤を固める。

しかし、一族の内紛に他家も係り内戦が勃発し、苦戦の末、反抗する二階堂治部や北沢民部を倒し、須賀川領を確保する。

伊達天文の乱は、二階堂氏も巻き込み、当主輝行は稙宗に味方し、田村隆顕、葦名盛氏らとともに伊達晴宗と戦う。

この乱後、葦名盛氏の勢いが強大となり、さらに白河結城氏の内乱にも巻き込まれ戦いの渦に巻き込まれていく。

白河結城氏の弱体化に乗じ、弘治2年(1556)、二階堂輝行は白河領矢吹に侵入し白河結城氏を破るが、永禄2年(1559)、白河結城氏の反撃を受けて須賀川まで侵攻され、和に講じ、領土を失っている。

その後は佐竹氏の侵攻が始まり、二階堂氏は佐竹氏と同盟して葦名氏と対抗し、白河結城、葦名、田村諸氏と和平、破綻を繰り返す。

この中で二階堂盛義は永禄9年(1566)葦名氏に嫡男、盛隆を養子に入れることに成功し、葦名氏の軍事力をバックに付けることに成功する。

このような中で登場するのが、伊達政宗である。

一方、天正8年、頼りにしていた葦名盛氏が死に二階堂氏から入った盛隆が継ぐが、天正12年(1584)、家臣に暗殺されてしまう。

二階堂盛義が死んでいたため、二階堂氏は盛義未亡人が家老須田盛秀の補佐を受けて仕切る。

以後、一貫して二階堂氏は反伊達で行動する。

伊達政宗の攻勢は強まり、佐竹、葦名氏を中心に反伊達連合軍が結成され、二階堂氏もこれに参加する。

「人取橋の合戦」を経て、天正17年、「摺上原の合戦」が起り、頼りにしていた葦名氏は滅亡。畠山氏も滅亡し、白河結城、石川氏、田村氏は伊達氏に従属する。この中で二階堂氏のみ、伊達政宗と対決する。

この二階堂氏当主の盛義未亡人は、実は伊達氏の出身で政宗には伯母にあたる人物であったが、政宗と同じ血を引き、男なみの気力を持っていたという。政宗も親族であるため、再三、帰順を勧めるが未亡人は無視。

ついに、天正17年、政宗は攻撃せざるを得なくなった。そして激戦のすえ、家臣の裏切りもあり、須賀川城は放火され、落城、二階堂氏は滅亡する。

須賀川城落城後、重臣須田美濃守は和田城で伊達勢と戦うが、最後は佐竹氏に亡命し、須賀川領は伊達氏のものとなる。

なお、盛義未亡人後室は、岩城氏に亡命し、さらに佐竹氏の保護を受ける。そして佐竹氏の秋田移封に同行せず、須賀川に戻り、寛永8年(1631)に亡くなった。

戦国時代には豪快な女城主が度々、見られるが、伊達政宗と真っ向勝負をしたこの盛義未亡人も大した人物である。

男だったら伊達政宗並みではなかったか。

この伊達の血を引く自分と似た性格の伯母に対してさすがの伊達政宗も困り果てたのであろう。

須賀川城(須賀川市本町、南町)

岩瀬山城から本拠を移した二階堂氏が滅亡まで使った城がこの「須賀川城」である。

しかし、伊達政宗の攻撃で内応により放火され焼失。

二階堂氏滅亡後は廃城になってすでに420年も経ち、江戸時代は城跡は奥州街道の宿場になっている。

今はその場所は須賀川市街の中心部一帯であったが、市街地となって遺構はほとんどない。

城は釈迦堂川の南の比高20mの台地にある。この台地は侵食され、谷が入り組んでいるため、台地は複雑な形をしている。

本郭の土塁跡に二階堂神社が建つ。一応、この神社が須賀川城の紹介に必ず登場する。

町の中にポツンと建つ小さな神社である。社殿が建つ土壇が本郭の櫓台跡なのだろう。

|

古図によると中央に本郭、東に二郭、北に三郭があり、これらの曲輪の周囲を水堀が囲んでいた。

南が大手筋であり、家臣の屋敷、西に寺社を、北は職人や奉公人の町が、南東には重臣の居館があったという。

東の下の川を堀として、東側に出城として古須賀川城(岩瀬山城)、南館(岩瀬山城 二郭)、五老山館、保土原館があった。

須賀川城と言えば、ほとんどはこの二階堂神社に尽きる。

しかし、遺構はごくわずかであるが他にも存在していた。

長松院西には左の写真のように須賀川城の土塁と堀が残っている。

発掘調査によれば、土塁上からの深さは5.5mあり、急勾配な切岸だったという。

神炊館(おたきや)神社にも南北に土塁と堀が数十mにわたりちゃんと残っている。

長松寺のこの堀の延長が続いていたようである。

神炊館神社にはかつては諏訪社があったようであり、長松院も同じように曲輪も兼ねていたようである。 |

この須賀川という地、領主であった二階堂氏に対する思慕が強い地であり、「松明あかし」などの祭りに色濃く出ている。

それに対して二階堂氏を滅ぼした伊達政宗はここでは嫌われ者という。会津若松とこの点はそっくりである。

|

|

|

| 本郭跡に建つ二階堂神社 |

「神炊館(おたきや)神社」に残る土塁 |

「神炊館(おたきや)神社」本殿 |

なお「神炊館(おたきや)神社」は変わった名前であるが、この神社も二階堂氏と係わりの深い神社である。

石背国造となった建弥依米命が祠を釈迦堂川の北の小高い丘に建って自ら祭主となり新穀を炊いてこれを神前に捧げたことに由来するという。

文安2年(1445)二階堂為氏が信濃国より諏訪の神を武神として勧請し神炊館神社内に合祀したので現在は「諏訪神社」とも呼ばれ、為氏は大祝部に大場因幡守氏頼を任じ牛袋村(現在の須賀川市新町・牛袋町など)を社領とした。

須賀川城落城後、須田美濃守盛秀の二男秀世が戦乱をさけてこの地にあったが、須田家が代々二階堂氏に忠節を尽くした遺徳から衆望により神官となり、慶長3年(1598)上杉景勝により牛袋村からこの地に遷宮された後も須田家が代々神官職を継承し現在に至っているという。

岩瀬山城(須賀川市大字愛宕山)(付 南館、五老山館、保土原館)

愛宕山城、琵琶首館とも古須賀川城ともいう。

二階堂為氏以前の二階堂氏の本拠地であった城である。

したがって、南北朝期の騒乱では、二階堂氏はここを拠点に活動したことになる。

永享~文安年間(1429~49年)以後の二階堂氏の本拠は現在、市街地となって湮滅してしまった須賀川城であるが、この城の本郭は宮先町の二階堂神社と田善通りとなっている内堀をはさんだ現保健センター北側にあったと推定され、二郭は宮先町~中町、大手門は二の丸の南口(中町南側)、搦手は北側釈迦堂口(北町)にあったという。

この岩瀬山城は、本拠地移転後も須賀川城の詰城として存続していたという。

城址は翠ヶ丘公園そのものである。この公園内にある愛宕山山頂が本郭であった。

この愛宕山は標高が278.4mあり、比高は40mほど。直径は400mほどあるが、緩い勾配の山であり、現在の姿からはとても要害性があるとは思えない。

|

しかし、当時は北の釈迦堂川に通じる広い水路(川の入り江?)が山の周囲に引かれ、広い水堀に囲まれていたという。

この跡地が山の西下にある「琵琶池」と南側にある「新池」である。

当時はこの2つの池は釈迦堂川とつながっていたという。

また、この地は中世鎌倉街道がとおり、釈迦堂川をわたる磐瀬の渡しをひかえる交通の要衝であった。

おそらく、釈迦堂川の水量は現在よりも多く、河川交通の要衝でもあったものと推定される。

公園として整備されているため、城の遺構はほとんど失われている。しかし、本郭の地といわれる愛宕山山頂の愛宕神社の境内は、東西70m、南北最大40mほど広さであり、周囲に高さ2mほどの土塁が巡っている。

虎口は東側にあるように見えるが、これは公園化による後付けのものであり、西端部あるいは愛宕神社南側の土塁間に開いた空間ではなかったかと思う。興味深い遺構として北東済が突き出していることである。 |

北東端に鬼門除けの土塁の折角がある城は、結構見られるが、その逆である。これは何の意味があるのだろう。

大手が東側にあったというので単なる横矢なのかもしれない。なお、この遺構が必ずしも二階堂氏時代のものとは断言できない。

上杉氏の支配時代、ここに上杉景勝家臣栗田刑部少輔国時の居館があったというので、その時に改修された可能性もある。

愛宕山を東に向かうと公園の中心部であるが、2段ほどの段差がある。

これが城郭遺構であるかは断言できない。

谷津状の場所があり、竪堀の痕跡が見られる。この付近に大手門があったらしい。

公園の中心部を過ぎ、東側の若干高くなった場所に物見台があったというが、公園化により改変が激しく、良く分からなくなっている。

ただし、その場所の北側が切岸状になっているが、これは城郭遺構であろうか。

この城の二郭は南側にある新池の南にあったという。ここは南館とも言う。

また、琵琶池の西の対岸に保土原館、守谷館があり、南の妙見神社の場所にも出城があり、防衛を担っていた。

鳥瞰図は北から見た往時の岩瀬山城を想像してみたものである。

|

|

|

愛宕山の東下。この付近に大手門があった

らしい。 |

大手門の北側には堀跡と思われる遺構が

残る。 |

本郭はちゃんと残っていた。写真は東端の

横矢のように土塁が張り出した部分。 |

|

|

|

| 本郭内部北側の土塁。 |

東の物見は最高標高地点のこの付近と

思われるが、改変が激しい。 |

東の物見の北下には堀跡のような遺構が

あるが、本物だろうか判断できない。 |

|

|

|

| 南館内部はただの公園 |

南館から見た岩瀬山城と新池 |

保土原館跡は市立博物館になっている。 |

なお、岩瀬山城のある翠ヶ丘公園は、大正12年に妙見山を公園としたのがはじまり。

大正14年に岩瀬山城跡があった愛宕山を公園に含め、さらに昭和34年、五老山や保土原舘跡、南舘跡など周辺地域も公園に組み入れ、面積約29.9haという都市公園に整備された。

園内には、約1,800本の赤松を主体とした緑地があり、平成元年7月「日本の都市公園100選」に選定され、また、平成2年2月には「福島県ふるさとアメニティ地区」に認定されている。

公園内を流れる「須賀川」(通称、下の川)の両岸は約1kmにわたり196本の桜の並木があり、桜の名所。

この公園の一角、五老山は五老山館跡、今では城館を想像させるものはない。

日本三大火祭の一つ「松明(たいまつ)あかし」がここで行われる。

この祭りは、伊達政宗の攻撃を受けた時、領民らが須賀川城を守るため、たいまつを手に集まったという故事に由来する。

攻め滅ぼされた須賀川城城主二階堂氏と戦死者を弔う祭りであり、毎年11月の第二土曜日に開催される。

長さ10m、胴回り3m、重量3tの本松明30本が市内を練り歩き、ここで火が放たれ、豪快な光景が見られるという。

一度、見てみたいものである。火を見ると原始の心が呼び起こされ、陶酔状態になるというが・・。

それが高じたのが「放火犯」?おっと、脱線。

保土原舘跡は市立博物館の建つ地であり、保土原氏の居館跡というが、遺構はない。

当然、須賀川城の出城の1つだろう。

南舘は愛宕山の南側、五老山館とのつなぎの城。

岩瀬山城の二郭ともいうが、間に琵琶池、新池があるので独立した館のような感じである。東側に大堀切があったというが失われていた。

五老山の南側にある須賀神社のある岩山も砦だろう。 |

|

|

|

松明あかし会場の五老山館跡 |

須賀神社のある岩山も砦だろう。 |

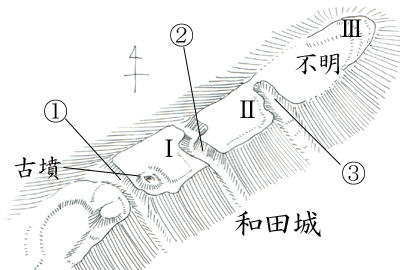

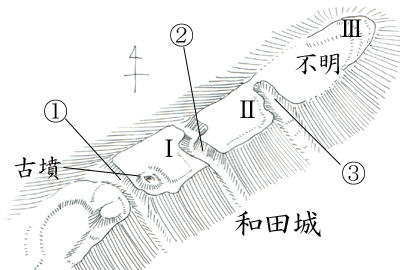

和田城(須賀川市和田大仏)

二階堂氏の重臣、四天王と呼ばれた須田美濃守盛秀の居城である。

城は須賀川市街地中心部の南東和田地区にある。「須賀川牡丹園」の東1km、東を流れる阿武隈川に沿って南から北に延びる半島状の岡先端部が城址である。

和田大仏という磨崖仏が岡の付け根部にある。この岡の標高は270m,阿武隈川は岡裾の東200mを流れ、天然の大水堀となる。

岡の西側「須賀川牡丹園」のある岡との間は谷津となっており、溜池があるような場所である。

城のある岡の比高は約30mである。

この岡の上が城址なのであるが、ここは、それほどの山の中ではないので、岡の上は畑か何かになっているのではないかと思っていた。

しかし、これはとんでもない思い違い。岡の上は第1級のド藪であった。

和田大仏付近から岡の上に上がるが、そこにはとりたてて何も遺構らしいものはない。

岡の先端方向に歩いて行くが、やはり遺構らしいものはない。

さらに進むとようやく堀切①があった。

幅10m、長さは50m位。かなり埋没しており、主要部があるはずの北側の切岸も地山に近い状態である。

|

この切岸を登ると古墳があった。盗掘されているようで石室が露出している。

藪の中でこんなもの見つけるとドキッとする。

物見台程度には使っていたのかもしれない。

堀切①から40mほど(あまりの藪で距離間がつかめない。)北に進むと2つ目の堀②がある。

この間の曲輪内、平坦ではなく地山そのままといった感じである。

この堀は大きい。幅15m、深さ6mほどある。長さは途中が藪でよく分からないが、2箇所でクランクしている。

その北側が本郭と思われる曲輪Ⅱであるが、ここも藪。

東西80m、南北50mほどあるようである。周囲を低い土塁が巡っているようであるが良く確認できない。

この曲輪の北側にまた堀③がある。幅20mほどあるが、この堀底がどうにもならない藪。結局、ここは突破できなかった。

一度、山を降り、今度は岡の先端部から突入。先端部Ⅲには特に遺構らしきものはない。 |

|

ただの地山である。こちらから入っても、結局、突破できなかった堀に出るだけで何も特筆すべきものはなかった。

結局、この城は岡の先端部付近を3本の堀で仕切っただけのものであり、東西100m、南北200m程度の規模ではないかと思われる。

二階堂氏の重臣、四天王と呼ばれた須田美濃守盛秀の居城というので期待があっただけに落胆の極みである。この藪だけは一級品である。

二階堂氏の重臣であった須田氏は、清和源氏義綱流という。

須田秀範が頼朝による奥州藤原氏追討の功績で領地として与えられた岩瀬郡に建久7年(1196)入り、居城としてこの和田城を築いたようである。

いつごろから二階堂に従ったのかは良く分からないが、二階堂氏の最後を飾る天正17年(1589)の須賀川城籠城戦では、須田美濃守盛秀が実質的な総大将として籠城を指揮したという。

|

|

この時、須田美濃守盛秀は一族を率いて南ノ原口を守ったが、肝心の本城、須賀川城が内応者に放火され、篭城体制が崩壊する。

このため、居城の和田城に退き、ここで戦おうとしたが、部下が散り散りとなり兵が集まらず、和田城を退去して佐竹氏の下に亡命した。

その後、佐竹氏の重臣として仕え、文禄4年(1595)茂木城の城代となり、慶長七年(1602)佐竹氏の秋田移封に同行、横手城代になる。

さらにその子孫は、茂木百騎騒動で、寛文12年(1672)久保田に移り、佐竹氏重臣として明治維新を迎えている。

一方では、二階堂氏滅亡前に笹川城主須田佐渡守頼隆や須田右衛門佐治次など伊達氏に仕えた一族もいたようであり、その子孫は仙台藩士として続いた。

戦国の習いとして、この須田氏も一族を分けて存続を図ったのであろう。

なお、館ヶ岡城主須田備前守や須田善兵衛のようにこの地に帰農した一族もいる。

本記事掲載後、2008年1月25日「戦国大名二階堂氏の興亡史」管理人の源次郎殿より掲示板に書き込みがあった。

須賀川史談会の会長さんの話では「須賀川市史」などで和田城とされているこの遺構は、須田盛秀が籠城した和田城ではない、この遺構は籠城するだけの防御機能がないとも言っていたというのである。

「藤葉栄衰記」「奥羽永慶軍記」などには、須田盛秀は和田城を自焼して退去したと出ていますが、かつて焼米が出土したという地はこの山の遺構ではないようである。

その方は、徴士館といわれる城館跡が和田にあるが、それが須田盛秀が籠城した和田城と考えていると言っていたそうである。

確かにこの遺構と会長さんの見解は良く一致する。

どうみてもここは戦国大名の重臣の城ではない。狼煙台、物見砦なら納得できる。

では微士館ってどこだろうか?

|

|

|

| 一番、南の堀切①。 |

堀切①を越えると古墳があり石室がむき出し。 |

二番目の堀②はクランクしている。 |

|

|

|

| 本郭と推定される曲輪Ⅱ。内部は藪である。 |

北端の堀③。ド藪で突破できなかった。 |

岡先端部Ⅲは単なる地山であり、

城郭遺構ではない。 |

和田大仏は、阿武隈川西岸の丘陵岩壁に彫られた磨崖仏で、高さ3.6mの阿弥陀如来というが、大日如来という人もいる。

この大仏は大同3年(808)弘法大師が 諸国行脚のときに彫ったという伝説があるが、どうも鎌倉時代のものらしい。

このころ、ここには須田氏がいたので大仏を彫ったことに須田氏が関わっていた可能性は大きいと思われる。

この大仏について乳不足の婦女子が大仏の乳部を削り、粉を煮立てて飲むと乳がでるようになるという信仰があったという記録があり、この大仏の乳部が削り取られている。

このため、仏像の保存状態は良くない。

また、この大仏が彫られる以前のものである横穴墓数十基が崖面一帯に構築されており、これは古墳時代から奈良時代にかけてのものである。

この付近が、岩背の国の中心部であり、その支配層の墳墓という。 |

|

|

|

和田大仏 |

和田横穴群 |

千本館(須賀川市牡丹園)

この館のある地名「牡丹園」というのが、これまた凄い。

そう、そのはず、この館は須賀川市最高の観光地「須賀川牡丹園」の中にある。

というよりは、館の地そのものが、牡丹園らしいのである。

館の遺構は、牡丹園の東にある牡丹稲荷神社の地にある。

この周辺は若干地勢が高く、土塁を持つ削平された平坦地がある。

ここに建物があったらしい。

二階堂氏の別邸であったらしいというが、庭園を持った別荘という性格の館であったという。

その庭園自体が牡丹園そのものなのであろう。

遺構はごくわずかであるが、西側にある池がどうも庭園の池を兼ねた水堀のようである。

昔も今のような感じとしたら、優雅な館であったのだろう。

|

|

|

|

| この平坦地に建物があったらしい。 |

平坦地の周囲には土塁がある。 |

西にある庭園は、当時の庭園をそ

のまま利用したものか。 |

神社に上がるこの道は虎口か。

石垣があったらしく、大きな岩がいく

つかあった。 |

|

|

|

|

西にある池は、水堀兼用の庭園

の池だろう。 |

これが、牡丹稲荷神社。この周囲

は周りより少し高くなっている。 |

せっかくだから、牡丹園の牡丹も。 |

左に同じく、もう1つ。

名前はさっぱり分からん。 |

須賀川牡丹園は、10haの敷地を持ち、290種、7000株の牡丹がある。

明和三年(1766年)、須賀川で薬種商を営んでいた伊藤祐倫が牡丹の根を薬用にしようと、苗木を摂津(現在の兵庫県宝塚市)から取り寄せ栽培したのが始まり。

そのころに植えられた樹齢200年以上の古木もあるという。

その後、明治時代、柳沼家が伊藤家から譲り受け、柳沼源太郎が受け継いた。

このころ薬草園から花を楽しむ庭園に性格を変えて行ったという。

源太郎は、種類、株数を年々増やしてほぼ現在の形を作った。

それとともに全国的に有名になり、昭和7年には国の名勝に指定された。

また、須賀川市の友好都市、中国の洛陽市から牡丹が贈られ、中国の牡丹庭園もある。

入り口にある牡丹姫像は、昭和62年(1987年)に洛陽市王城公園の牡丹仙子像を模して建てられた。

稲村御所(須賀川市稲川)

|

場所は東北自動車道須賀川ICから国道118号線を長沼、会津方面に西2㎞、東北新幹線の高架をくぐる手前、須賀川墓地公園の東の丘にある。

稲村城ともいうが、稲村城という名の城が北側の山にあり、こちらの城はこの稲村城の詰めの城であったようである。

御所というから、平地にある神田城のような方形の館ではないかと思っていたが、独立台地を利用した立派な平山城であった。

右の写真は北西側、稲川にかかる橋から撮影した城址である。

写真、右側が本郭部。左側が北郭である。

有名な場所であり、標識ぐらいはあるだろうと思っていた。

しかし、御所跡を示す標識も解説板もなにもなかった。 |

|

|

このため、城址付近を2回ほど車で回ってしまった。

土塁を見て初めてここで間違いないことを確信したくらいである。

そうでもなかったら、ここは単なる田舎の畑に過ぎない。

この丘の東下に赤城寺があり、ここから本郭に上がれる。

この寺も腰曲輪であったようである。

本郭の切岸の勾配は非常にきつい。

本郭は平坦であり、異様に広く、東西南北最大110mの大きさがある。

居館であるとともに政庁施設があったことが予測される。内部は畑である。

この本郭の周囲には土塁が1周していたといい、東側以外は残存していた。

北側に堀切があり、土橋を介して北郭と接続されていたというが、折からの雨で下がぐちゃぐちゃで行けなかった。

北郭は2段になっており、北端が赤城神社である。丘の下には堀があったというが、その痕跡は見られない。

西側は須賀川墓地公園間にある稲川の低地が、そのまま堀の役目を果たしていたのであろう。

城域としては東西300m、南北450mほどあるという。

|

|

|

|

|

東側の腰曲輪に建つ赤城寺。左側が

本郭であるが、結構、切岸は鋭い。 |

本郭内部は広い畑である。

先が北側。土塁が見える。 |

南側にある搦手口である。 |

本郭南側に残る土塁。 |

この城は、もともと名二階堂氏の城であった。

足利満貞の入府に際し、二階堂氏が渡したらしい。

明徳3年(1392)第二代鎌倉公方足利氏満のとき、陸奥、出羽の二カ国が将軍義満から与えられた。

奥州の南北朝の騒乱は、文和二年(1353)、庄司田村氏の宇津峯城が落城で終結し、南朝勢力は駆逐され、室町幕府の影響力が及ぶようになると、武家が多く乱立し、南北朝の騒乱の頃からこれらの武家間の争いが始まる。

奥州管領として派遣された畠山氏はその管領である吉良氏に敗北し、二本松に逼塞し、吉良氏も大崎氏に追われて四本松(しおのまつ)(安達郡岩代町)に逼塞する。

幕府の基盤が安定した明徳3年(1392)になると、ようやく奥州も安定し、室町幕府は鎌倉公方足利満兼に奥州2国の関東分国編入を許可する。

しかし、大崎氏の勢力下にある奥州2国の支配は実現せず、応永6年(1399)年に足利満兼の弟満直が安積郡笹川館(郡山市)に、満貞が岩瀬郡稲村館(須賀川市)に入り、鎌倉公方の出先ができる。

これを笹川御所、稲村御所ともいう。

幕府の忠臣であり、この地に大きな勢力があった二階堂氏の軍事力をバックにした赴任にほかならない。

応仁の乱が起こると、蘆名、伊達、大崎氏など大勢力に対抗するため、稲村御所において中小領主たちによる仙道一揆が結ばれ結束し、ここで南奥州は幕府の影響力をバックに大勢力に対抗する姿勢を見せ、鎌倉公方の威厳が向上する。

しかし、これもつかの間。稲村御所の足利満貞は、将軍足利義教を支持する篠川御所の足利満直と対立して永享10年(1438)稲村御所を放棄し、鎌倉に戻ってしまう。

したがって、たった40年しか機能していなかったことになる。

この後は廃館になったか、二階堂氏が使ったかのいずれかであろう。

応永20年(1413)伊達持宗の乱をきっかけに、結束が乱れ。続く上杉禅秀の乱、永享の乱で奥州の地も戦国時代に突入。

鎌倉公方の衰退に伴い、笹川御所の勢力も減退し、結局は駆逐され、この地を去ることになる。

所詮、直属の軍を持たない両公方では、平和時は幕府権力が磐石であれば、その出先機関として機能する。

しかし、戦乱が起き、収拾が付かなくなれば、存在することは不可能であったのであろう。

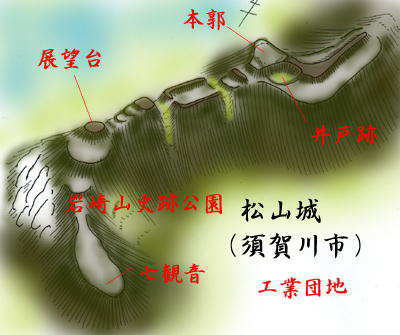

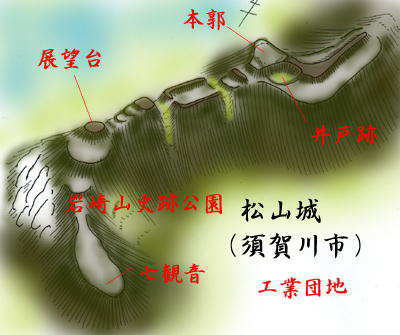

松山城(須賀川市木之崎)

国道118号線を須賀川ICから長沼方面に約5㎞走行すると、右手(北側)に長沼第三工業団地が見え、その西側に岩が剥き出た山が見える。

この山は公園化されており、岩崎山史跡公園となっている。

実はこんな所に城があることは知らなかった。

車で走行中、小用をもよおし、その辺で用を足す訳にも行かず困っていた。

ふと公園らしきものが見えた。

公園ならトイレくらいあるだろうと車を駐車場に入れた。

用を足し、案内板を見ると展望台付近は松山城跡となっているではないか。

城と聞いたらこれは黙ってはいられない。

しかし、弘安年間の築城というから鎌倉時代の築城らしく、余り期待はできそうにもない。

右の写真は南側、国道118号線脇から見た公園となっている先端部分である。 |

|

|

南北朝時代や戦国時代にどんな役割を演じたかは不明であるが、地理的に須賀川と長沼の中間地点であり、おそらく、二階堂氏などが繋の城、狼煙台として使ったのであろう。

公園化により大きく変わっていると思われるが、南東先端の七観音のある平場も曲輪であろう。

展望台のある場所付近は2段になっているが、これが城郭遺構であるのか公園化に伴うものかは不明。

南側は岩剥き出しの崖である。

一応、公園化しているのは、展望台部分までである。

ここまで見てもとても城とは思えない。

「なんだこれっぽちか」と思うが、実は、城の本体部分は、この展望台の尾根続きの北西側にある。

しかし、こちらは完全な藪である。展望台から北西を見ると一度、鞍部のようになるが、その先が盛り上がっているのが分かる。

このピークまで行くと、その先にちゃんと堀切があるのである。

深さ3m程度に埋没しているが、幅が8mほどあり、当時は深かったものと思われる。

その先には長さ40m、幅10mほどの平場があるが、その周囲の藪の中に土塁が確認できる。

精々1m程度の高さしかない。ここを過ぎると、少しづつ高くなり、2、3段の曲輪を経て本郭である。

この曲輪には低い土塁が残っている。本郭は1辺15mの三角形をしており、中心に三角点がある。

後で地図を見たら標高は342mとなっていた。 |

|

|

|

|

展望台のある平坦地。ここは物見

であろう。 |

七観音の建つ先端部分。ここも曲

輪ではなかったと思われる。 |

展望台の少し北にある堀切である

が、これじゃただの藪だ。 |

本郭部の切岸。本郭部は三角形をし

ている。狼煙台であろうか? |

下の標高が286mなので、比高は60mということになる。

ここがこの半島状の尾根の最高箇所である。本郭の東に井戸跡のような直径8mほどの窪みがある。

そしてその北側に長さ50mほどの平坦な曲輪がある。この西側に本郭から高さ2mほどの土塁が延び、この土塁の西側にも曲輪がある。

どうも平坦地を造り出した後の削り残しの土塁のように思える。

北西端に石の社があり、そこが城の端である。

これが、この城のほぼ全貌であるが、小さい城であるが、一応、城としての一応のものは備えてはいた。

それでも全長は300m程度ある。

やはり、物見や狼煙台程度が役目であったのであろう。

公園化されている展望台部分はこの城の物見台であったようである。