娰傊偼惣悶偺導摴288崋榚偐傜擖傞摴偑扟捗増偄偵偁傝丄偙偙傪忋偑傟偽傛偄丅

娰偺偁傞昗崅380倣丄斾崅30倣偺嶳偼丄傎偲傫偳帺慠抧宍偵嬤偄傕偺偱偁傝丄嶳偺忋傪庒姳丄嶍暯偟嬋椫傪嶌傝弌偟偨偩偗偺傕偺偱偁偭偨丅

搚椲丄杧愗偲偄偭偨柧妋側忛妔堚峔偼妋擣偱偒側偐偭偨丅

偙偺娰偵暔尒偲鄠壩戜埲奜偺栶栚丒婡擻偼峫偊傜傟側偄丅偙偆偄偆忛偭偰峴偔偩偗偱棊抇偡傞丅

峴偔傎偳偺壙抣偼側偄丅

峴偭偰懝偟偨偭偰姶偠偵側傞丅

敀壨巗丄媽昞嫿懞偺忛娰

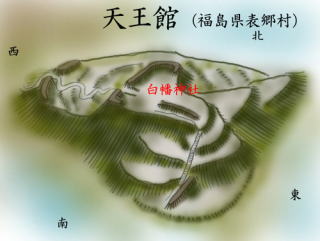

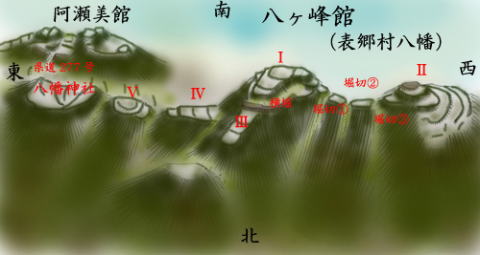

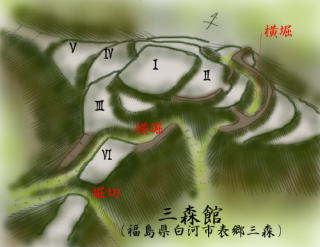

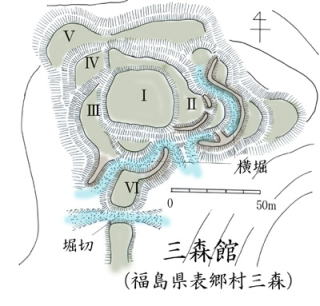

尌娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯斣戲尌愇乯

娭嶳618倣偺撿搶侾km丄尌愇廤棊偺杒偺嶳丄敀壨偺娭偲昞嫿偺拞娫抧揰丄幮愳偑撿偺掅抧傪敀壨偺娭偐傜昞嫿曽柺偵棳傟丄導摴俁88崋慄偑娰愓偺嶳偺惣悶傪捠傞丅

敀壨偺娭曽柺偐傜撨恵巵側偳偺惃椡偑怤峌偟偨嵺丄敧儢曯娰摍丄敀壨寢忛巵偺彅忛娰偵忣曬傪揱払偟丄怤擖傪尅惂偡傞偨傔偺惈奿偑偁傞偲巚傢傟傞丅

忛堟偑嫹偔丄偨偄偟偨忛偲偼巚偊側偐偭偨偑丄傑偭偨偔偦偺梊憐捠傝丅

|

娰傊偼惣悶偺導摴288崋榚偐傜擖傞摴偑扟捗増偄偵偁傝丄偙偙傪忋偑傟偽傛偄丅 |

|

| 搶懁偐傜尒偨娰愓偺嶳丄嵍偺摴楬偑導摴388崋 | 娰愓偺嶳嶳捀偼偨偩偺嶳丄楾墝戜丠 |

揤墹娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯壨搶揷乯

丂屆栴姍娰偺慜偺導摴277崋慄傪敀壨曽柺偵栺2.5噏峴偔偲丄斾崅20m傎偳偺暯傋偭偨偄撈棫偟偨媢偑尒偊偰偔傞丅

丂偙偺媢偺戝偒偝偼200m亊300m掱搙偱偁傞丅杒懁埲奜偼掅抧偵柺偟偰偍傝丄摉帪偼3曽傪幖抧懷偵埻傑傟偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅

丂媢偵偼敀敠恄幮偑寶偮丅偙偙偑揤墹娰毈偱偁傞丅丂

|

丂恄幮嶲摴傪搊傞偑嶲摴偺撿懁偼搚椲忬偵側偭偰偍傝摉帪偺傕偺偺傛偆偱偁傞丅 丂嶲摴偼愇抜偲側傞偑搑拞懷嬋椫偺傛偆側傕偺偑偁傞丅 恄幮偺寶偮捀忋晹偼嶰妏宍傪偟偰偍傝挿幉偱傕50m掱搙偺挿偝偵夁偓側偄丅 丂廃埻偼崅偝2.5m偺愗娸偵側偭偰偍傝丄搶懁偐傜杒懁偵偐偗偰掅偄搚椲偑弰傞丅 丂愗娸偺壓偼娚幬柺偑嶳悶傑偱懕偒摿抜丄忛妔堚峔偲偄偆傕偺偼側偄丅 丂杒懁偺媢偵懕偔杒懁偺傒搚椲偑枛抂晹偵偁傝丄偙偺曽柺偑戝庤偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 丂偙偺娰偼偙偺抧曽偱偄偆乽偨偰乿偱偼側偔丄嫃娰偱偁傞乽傗偐偨乿偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅 丂俁曽偑掅抧偱偁傝丄偦傟側傝偺梫奞惈偼偁傞傕偺偺愴帪偵棫偰楿傕傞傛偆側忛偱偼側偄丅 丂媗傔偺忛偲偟偨傜惣1.2噏偵偁傞杧偺撪娰偺曽偑梫奞惈傕偁傝傆偝傢偟偄丅 丂 |

|

|

|

|

| 杒偐傜尒偨娰毈丅撈棫偟偨媢偵偁傞丅 | 庡妔惣懁偺愗娸丅 | 庡妔撿懁偺杧偲搚椲丅 | 敀敠恄幮嶲摴偵巆傞搚椲乮塃乯 |

娰庡偼寢忛尠挬偺師巕挬廳偐傜係戙屻廳宲偑抸偒丄壨搶揷巵傪柤忔偭偨偺偑巒傑傝偲偄偆丅

丂埲屻丄壨搶揷巵偼敀壨寢忛巵偵廬偆丅愴崙帪戙丄偙偺抧偼嵅抾巵偺怤峌偵嶯偝傟丄偡偖撿偺愒娰偑憟扗偺晳戜偲側傞丅

丂揤惓俁擭乮1575乯偵偼嵅抾巵偵愯椞偝傟偨愒娰傪扗夞偡傞偨傔丄敀壨寢忛巵偺孯惃偑偙偙偵廤傑傝丄栭廝傪偐偗偰扗夞偵惉岟偡傞丅

丂偟偐偟丄揤惓俈擭乮1579乯嵅抾巵偺斀寕傪庴偗偰棊忛丄敀壨忛傑偱偑棊偲偝傟傞丅

偦偺屻偺壨搶揷巵偺摦岦偼柧傜偐偱偼側偄偑丄偙偺娰偵嫃廧偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

丂偁傞帪偼嵅抾巵偵廬偄丄偁傞帪偼埳払巵偵摨挷偡傞側偳敀壨巵偲峴摦傪偲傕偵偟偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅

丂敀壨巵偑朙恇廏媑偵傛偭偰庢傝捵偝傟傞偲丄敀壨巵偲偲傕偵埳払巵偺壠恇偵側偭偨丅嫲傜偔攑娰偼偙偺帪偱偁傠偆丅

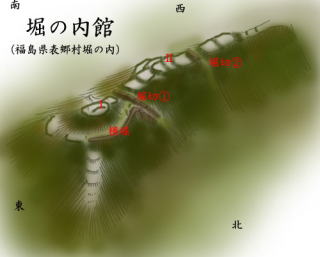

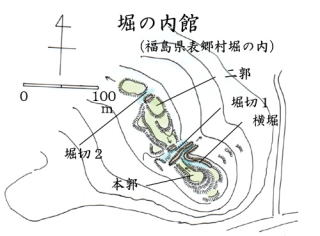

杧偺撪娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯杧偺撪乯

丂揤墹娰偐傜惣偵1.2km峴偭偨抧揰丄撿偺暯抧偵撍偒弌偨敿搰忬偺嶳偵偁傞丅

丂嶳偺昗崅偼370m丄斾崅偼40m丅搶懁偼寢峔媫岡攝偱偁傞丅愭抂晹壓偺曟抧偐傜捈搊偡傞丅

丂搑拞偵嬋椫偑偁傞丅捀忋晅嬤偺嬋椫嘥偼捈宎20倣掱搙偱偁傞偑丄嶍暯偼娒偔廃埻偼娚幬柺偱偁傝庢傝棫偰偰側偄傕側偄丅

丂扨側傞帺慠抧宍偐偲巚偄杒懁偵壓傝偰傒傞丅偡傞偲傃偭偔傝墶杧偑夞偭偰偄傞丅

丂墶杧偼杒惣偵岦偐偄丄寴搚椲傪敽偄幬柺傪壓傞丅丂

|

|

丂堦曽丄捀忋傪旜崻揱偄偵杒惣偵岦偐偆偲椉懁偵搚椲傪帩偮杧愗偵弌傞丅 丂偙偺愭偵3抜偺抜傪帩偮嬋椫嘦偑偁傞丅 丂挿偝偼80倣傎偳偁傝暆偼25倣傎偳丄2.5m埵偺抜嵎偑2売強偁傞丅 丂杒惣抂偵幮偑偁傝丄偦偺屻傠偵搚椲偑偁傝丄杧愗偲側傞丅 丂撿懁偵偼2抜偺懷嬋椫偑偁傞丅 丂杧愗傪墇偊傞偲挿偝30m傎偳偺暯扲抧偑偁傝丄偦偺愭偼壓傝偲側傞丅 丂偦偺愭偵偼壗傕側偔偙偙偑忛偺杒惣抂偱偁傞丅 丂娫堘偄側偔忛偱偁傞偑丄婯柾傕彫偝偔梋傝惍旛偝傟偰偄側偄丅 丂偟偐偟丄嶳偺幬柺偼媫偱偁傝丄寢峔丄梫奞惈偼崅偄丅 丂嫍棧揑娭學偐傜嬞媫帪偺揤墹娰偺媗傔偺忛偱偼側偄偐偲巚偆丅 |

|

|

|

|

| 撿懁偐傜尒偨娰毈丅 | 杮妔杒懁偺墶杧丅 | 杧愗侾偐傜杮妔傪尒傞丅憿惉偼娒偄丅 | 杧愗2 |

炆嶳娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯杧偺撪乯

丂壗偰撉傓偺偐暘偐傜側偐偭偨偑丄乽傎偩傗傑乿偲撉傓偺偩偦偆偱偁傞丅

丂杧偺撪娰偐傜杒惣偵1.5噏丄導摴277崋慄傪彮偟杒偵擖傞偲昞嫿惞僆儕乕僽偺嫿偲偄偆榁恖曐寬巤愝偑偁傞丅

丂偳偆傕偙偺抧偑娰愓傜偟偄丅

丂偟偐偟丄偙偺応強偼巤愝傪嶌傞偨傔嶳傪曵偟暯扲側媢偵偟偰偄傞偨傔丄娰偑偁偭偨宍愓偼慡偔側偄丅

丂偮傑傝娰偼姰慡偵熚柵偟偰偟傑偭偨偙偲偵側傞丅

| 偦傫側偙偲偼抦傜偢偵偙偺抧偵峴偒丄偁偨傝偺嶳傪彮偟扵偭偰傒傞丅 丂傎偲傫偳偺嶳偼帺慠抧宍偱忛娰偑偁偭偨宍愓偼側偄偑丄昞嫿惞僆儕乕僽偺嫿偺扟捗傪妘偰偨杒懁偺嶳偵忛妔堚峔傪敪尒偟偨丅 丂偙偺嶳偼杒惣偐傜挘傝弌偟偨昗崅偼350倣丄斾崅35倣偺敿搰忬偱偁傞丅 丂愭抂晹暘偐傜忋偑傞摴偑偁傞偑丄偙傟偑戝庤摴偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅 丂堦柺偺嶚抾偵暍傢傟傎偲傫偳捠峴偱偒側偄丅偙偺摴偺搑拞偵偼抜嵎偑偄偔偮偐偁傝丄杧掙忬偵側偭偰偄傞丅 丂塃偵僇乕僽偟側偑傜嶳捀傑偱懕偔丅 嶳偵偼搶懁偺嶨栘椦偐傜偑壓憪傕側偔搤応偵側傟偽忋偑傝傗偡偄丅 |

|

|

|

|

|

| 撿懁偐傜尒偨娰毈丅 | 嶳捀偺搚椲丅曅懁嶍棊幃偱斀懳懁偼帺慠 抧宍偺傑傑偱偁傞丅丅 |

惣抂偺埰晹偺杧愗乮帺慠抧宍丠乯 |

嶳偺撿惣懁幬柺偵3抜偵傢偨傝係倣傎偳偺抜嵎傪偍偄偰暆10倣掱搙偺懷嬋椫偑挿偝60倣掱搙偵峔抸偝傟丄嶳捀嵟崅晹偺嬋椫傪暍偆傛偆偵杒搶懁偵嬋椫憿惉偱嶍傝弌偟偨崅偝俁倣傎偳偺搚椲偑挿偝50倣偵傢偨偭偰懕偄偰偄傞丅

丂偳偆傕偙偺搚椲偼杊屼梡偺傕偺偲偄偆傛傝晽旔偗梡偱偁傞丅

丂偙偺搚椲偺偍堿偱撿懁偺嬋椫偼晽傕側偔丄搤偺惏傟偨擔偼偡偙傇傞夣揔側嬻娫偱偁傞丅

丂榁恖曐寬巤愝偲斀懳懁偺嶳抧偵懕偔晹暘偼壓傝偵側傝丄嬋椫偑侾偮偁傞丅

丂偦偺愭偼埰晹偵側傝丄杧掙忬偵側偭偰偄傞丅

丂偟偐偟丄偙偙偼帺慠抧宍偱偁傠偆丅

丂偙偺忛偵愴摤揑側梫慺偼傎偲傫偳側偄丅

丂廧柉偺旔擄忛偺傛偆偵傕尒偊傞丅偍偦傜偔廧柉偺旔擄忛傕寭偹偨弌忛偱偼側偐偭偨偺偐偲巚偆丅

丂炆嶳娰偼敀壨寢忛巵宯杧撪巵偺娰偲揱偊傜傟傞丅

丂嵅抾巵偑偙偺抧傪惂埑偡傞偲丄嵅抾巵偺巟攝壔偵抲偐傟偨丅

丂嵅抾巵偑孈偭偨偲偄偆嵅抾惔悈偲偄偆堜屗偑偁偭偨偲偄偆丅

垻悾旤娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯敧敠乯

丂崙摴289崋偺幮揷偺嶰嵆楬傪導摴277崋慄偵擖傝丄杒搶偵1.5噏傎偳憱傞偲敧敠恄幮偑偁傞丅

丂偙偺恄幮丄尮媊壠偑墱廈偵岦偐偆帪丄愴彑傪婩婅偟偨偲偄偆桼弿偁傞恄幮偩偦偆偱懞偺巎愓偵巜掕偝傟愢柧斅偑偁傞丅

丂偙偺恄幮偺導摴277崋慄偺斀懳懁偺媢偑丄垻悾旤娰偱偁傞丅

丂偄傢偽導摴277崋慄偼垻悾旤娰偺媢偲敧敠恄幮偺媢偺娫偺埰晹傪捠偭偰偄傞偙偲偵側傞丅

丂娰偺偁傞媢偼撿懁偺幮愳偺掅抧偐傜偺斾崅偑30倣傎偳偁傝丄搶惣300倣埵偺挿偝偑偁傞丅

丂偙偺娰偼乽偨偰乿偱偼側偔丄乽傗偐偨乿偱偁傝丄梫嵡偱偼側偔丄姰慡側嫃娰偱偁傞丅

丂搶惣偵僺乕僋偑偁傝丄嫃娰傪庣傞暔尒戜偑偁偭偨傛偆偱偁傞丅椉曽偲傕捀忋晹偼捈宎15倣傎偳偺暯扲抧偱偁傞丅

丂惣懁偺暔尒戜偼攈惗偟偨旜崻偵傕嬋椫偲巚傢傟傞暯扲抧偑偁傞丅

丂嫃娰偼偙偺僺乕僋娫偺埰晹偺暯扲抧偵偁偭偨傛偆偱偁傞丅

丂尰嵼丄偙偙偼曟抧偲敤偲側傝丄尒傞塭傕側偄偑丄杒懁偵導摴偵柺偟偰搚椲偲屨岥偑巆傞丅

丂導摴偵増偭偰搚椲偑弰偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅

|

|

|

| 惣懁偐傜尒偨娰毈丅撈棫偟偨媢偵偁傞丅 | 導摴増偄偵巆傞搚椲偲屨岥丅 | 撿懁偺僺乕僋偵偁傞暯扲抧丅 |

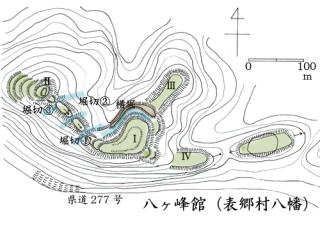

敧儢曯娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯敧敠乯

丂垻悾旤娰慜偺導摴277崋偐傜惣傪尒傞偲惁偔弒尟側嶳偑尒偊傞丅

丂昗崅偼400倣丄斾崅偼70倣傎偳偱偁傞偑丄撿懁偼傎偲傫偳愨暻偵嬤偄媫岡攝偱偁傞偨傔丄斾崅埲忋偵崅偔姶偠傜傟傞丅

丂偙偺嶳捀偵偁傞偺偑敧儢曯娰偱偁傞丅丂

|

|

|

|

|

| 垻悾旤娰慜偐傜尒偨娰毈丅 | 杮妔偲嬋椫嘨娫偺杧愗丅 | 杮妔杒懁偺墶杧丅 |

|

|

|

| 杧愗嘇 | 杧愗嘊 | 嬋椫嘦偵寶偮幮丅 |

娰愓偵峴偔摴偼側偄丅撿懁偼娾斦傓偒弌偟偺奟偑偁傝丄偙偙偐傜偼搊傟側偄丅

丂柉壠偺棤偐傜搊傟傞傛偆偱偁傞偑丄柉壠偺晘抧撪傪捠傜側偗傟偽側傜側偄丅

丂敧敠恄幮偼偙偺嶳偐傜攈惗偟偨旜崻枛抂偵埵抲偟偰偄傞偺偱丄恄幮偺棤偐傜旜崻揱偄偵恑傓丅

丂偙偺旜崻偵偼2売強埰晹偑偁傝丄偙偙偑揤慠偺杧愗偵側偭偰偄傞丅

丂侾偮傔偺埰晹傪墇偊傞偲挿偝80倣埵偺嘪偺媢偵側傞偑丄偙偺撪晹偼暯扲偱偼側偄偺偱忛堟偱偼側偄偱偁傠偆丅

丂俀偮傔偺埰晹傪墇偊丄搊偭偰峴偔偲偄傛偄傛忛堟偱偁傞丅

丂柧傜偐偵愗娸偵壛岺偟偨晹暘偑偁傝丄偦偺惣懁偼挿偝50倣偺嬋椫嘩偱偁傞丅

丂偙偙傪夁偓傞偲媫側搊傝偲側傞丅

丂崅搙嵎偱30倣懅傪愗傜偟偰忋偑傞偲丄彫偝側嬋椫偑偁傝丄偝傜偵搊傞偲杮妔偲峫偊傜傟傞嬋椫嘥偱偁傞丅

丂戝偒側娾偑僑儘僑儘偟偰偄傞丅

丂搳愇梡偵偼偆偭偰偮偗偱偁傞丅偙偺娾偼傕偲傕偲偙偺嶳偵偁偭偨傕偺偱偁傠偆丅

丂撪晹偼梋傝暯扲偱偼側偔丄嬋椫偺廃埻偼偐側傝孹幬偟偰偄傞丅憿惉偑旕忢偵娒偄丅

丂暯扲側晹暘偼捈宎40倣傎偳偵夁偓側偄丅

丂偙偙偺昗崅偼400倣埵偱偁傞丅

丂彮偟杒懁偵崀傝傞偲壗偲墶杧偑夞偭偰偄傞丅

丂偙偺嶳偼杒懁偑斾妑揑孹幬偑娚偔丄偙偺晹暘偵偺傒墶杧偑偁傞丅

丂挿偝偼40倣傎偳偱偁傞丅

丂偙偺峔憿偼搶偵偁傞杧偺撪娰偵偦偭偔傝偱偁傞丅

丂嬋椫嘥偺杒懁偼旜崻偑攈惗偟丄偦偺愭偵嬋椫嘨偑偁傞丅

丂嬋椫嘥偲偺娫偵偼墶杧偑杧愗忬偵墶抐偟丄杧偺杒懁偵偼搚椲偑偁傞丅

丂嬋椫嘨偼挿偝偑70倣傎偳偁傞丅

丂撪晹偼偦傟傎偳暯扲偱偼側偄丅

丂愭抂偼媫寖偵壓傝杧愗忬偵側傞丅

丂嬋椫嘥傪杒偵岦偐偆偲挿偝30倣偺嬋椫偑偁傝丄旜崻偑嵶偔側傝丄壓傝偲側傞丅

丂10m傎偳壓傞偲埰晹偲側傝丄杧愗嘆偑偁傞丅偙偺愭偼庒姳搊傝偲側傝丄杧愗偑偝傜偵2杮偁傞丅

丂嵟屻偺杧愗嘊傪夁偓傞偲丄崅偝15倣埵偺僺乕僋偑偁傞丅

丂杧愗偺忋偵彫偝側嬋椫偑偁傝捀忋偼2抜偵側偭偨嬋椫嘦偑偁傞丅捈宎偼20倣傎偳偱偁傝丄嶳捀偵彫偝側幮偑偁傞丅

丂偙偺嶳捀晹偼嬋椫嘥傛傝10倣傎偳崅偔丄昗崅偼410倣掱搙偱偁傞丅

丂撿懁偼媫幬柺偱偁傞偑丄旜崻偑懕偔惣懁偼壓傝偵側傝丄偙偺曽柺偵4抜偵傢偨傝懷嬋椫偑偁傞丅

丂柧傜偐偵旜崻揱偄偺惣懁偐傜偺峌寕偐傜偺杊屼傪憐掕偟偨傕偺偱偁傠偆丅

丂

埲忋偺傛偆偵偙偺娰偼俀偮偺僺乕僋偵偁傞嬋椫偐傜側傞忛偲偄偊傞丅

丂傗傗崅搙偑掅偄搶懁偺嬋椫偑峀偝偐傜尒偰杮妔偱偁傠偆丅

丂埵抲娭學偐傜偟偰偙偺娰偼垻悾旤娰偺媗傔偺忛偱偁傞丅

丂娰庡偼敀壨寢忛巵偺壠恇偱偁傠偆丅

丂嵅抾巵偺峌惃偑寖偟偔側偭偰偐傜丄愒娰偐傜偺敀壨忛峌寕偺杊塹偺偨傔偵丄椪帪偵惍旛偟偨偺偱偼側偄偐偲悇掕偝傟傞丅

丂偙偺偨傔憿惉傕娒偔丄媫憿偺姶傪怈偊側偄丅

丂嵅抾偺庤偵棊偪偨偁偲偼楾墝僱僢僩儚乕僋偺侾娰偲偟偰巊傢傟偰偄偨偺偱偁傠偆丅

丂攑忛偼嵅抾巵偑廐揷偵嫀偭偨屻偱偁傠偆丅

嶰怷娰乮敀壨巗乮媽昞嫿懞乯嶰怷乯

扞憅偺杒惣係噏丄崙摴289崋増偄偺嶰怷抧嬫偺撿懁偺昗崅390m偺嶳偑娰愓偱偁傞丅

榌偺嶰怷抧嬫偺昗崅偑330m掱搙偱偁傞偺偱斾崅偼60m掱搙偱偁傞丅

偪傚偆偳揤墹娰偑幮愳偺棳傟傞杶抧傪嫬偵惓斀懳偺杒懁偵埵抲偟丄椉娰偺嫍棧偼捈慄偱俀km偱偁傞丅

娰偼撿偐傜杒偵墑傃傞旜崻偺愭抂晹偵埵抲偡傞丅

|

偟偐偟丄旜崻幃偺忛妔偱偼側偄丅 |

|

| 娰偺婯柾偼嬌傔偰彫偝偔丄惛乆捈宎100m偺斖埻偵夁偓側偄丅 娰偵峴偔摴偼側偄丅 偟偐偟丄搤応偺憪偺彮側偄帪婜偵旜崻偵弌偰曕偗偽壗偲偐峴偗傞傕偺偱偁傞丅 偦傟傎偳崜偄錗偱側偄偺偑媬偄偱偁傝丄斾妑揑梕堈偵摓払偱偒偨丅 娰偺峔憿偼扨弮偱儊儕僴儕偼側偄丅 旜崻懕偒偺撿懁偼杧愗偑1杮偁傞偩偗偱偁傞丅 偦偺撿偺旜崻嬝偵偼暔尒戜偺傛偆側暯扲抧偑偁偑摿抜丄忛妔堚峔傜偟偄傕偺偼側偄丅 庡妔晹偼愗娸庡懱丅嵟崅売強偺嬋椫嘥偼30m巐曽偺戝偒偝偱偁傞偑丄搚椲偼側偄丅 惣懁偵2抜嬋椫偑抜乆忬偵偁傞丅 拲栚偡傋偒偼搶懁偺嬋椫偱偁傝丄搚椲偑偁傝丄偙偺嬤椬偺忛偲摨條丄偦偺壓偵墶杧偑偁傞丅 偟偐傕偙偺墶杧偼S帤忬偵幹峴偟偰偄傞丅 偟偐偟丄偙偺杧偼婯柾偑彫偝偔丄杊屼巤愝偲偟偰偺岠壥偼彮側偄傛偆偵巚偊傞丅 偳偪傜偐偲偄偆偲恖堳堏摦梡偺毻崍偁傞偄偼揝朇幩寕梡偺毻崍偲偄偭偨姶偠偱偁傞丅 |

|

|

偙偺娰偵偮偄偰偺楌巎偼晄柧偱偁傞偑丄嵅抾巵懳敀壨寢忛巵偲偺愴偄偵學偭偨忛偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄偱偁傠偆丅

婯柾偐傜偟偰愒娰丄帥嶳傪拞怱偲偟偨暔尒丄楾墝戜僱僢僩儚乕僋偺堦梼傪扴偆栶栚傪晧偭偰偄偨偺偩傠偆丅

|

|

|

| 撿懁偵偁傞杧愗丅 | 庡妔晹偺撿惣傪弰傞墶杧偼偐側傝杽杤偟偰偄傞丅庡妔搶壓偺嬋椫偼慜柺偵搚椲傪帩偮丅 | |