↑ 東から見た蒲田城(手前右側の山)と奥清館(後ろの山の左端のピーク)

しかし、蒲田城のある山の北斜面、かなり勾配が急であり、登城路があったのかどうか分らなかった。

ともかく、行き方が分らなかったので、急勾配の北斜面を直登して城まで登る。

蒲田城と田中田(古殿町鎌田)

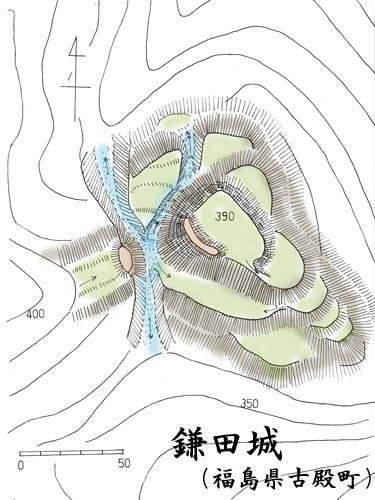

鮫川中心部から北4㎞、古殿町と鮫川村の境を古殿側に入った大字鎌田にある。

古殿市街から国道349号(御斉所街道)を西に走り鎌田で石川方面と鮫川方面に分岐する。

その交差点の北に鎌田八幡神社がある。

その裏山が、鎌田八幡館であるが、蒲田城はその対岸南西の山であり、山は館山といわれ、ややこしいことに、ここも「八幡館」ともいう。

実際は御斉所街道を南北の山から抑える役目があったと思われる

。

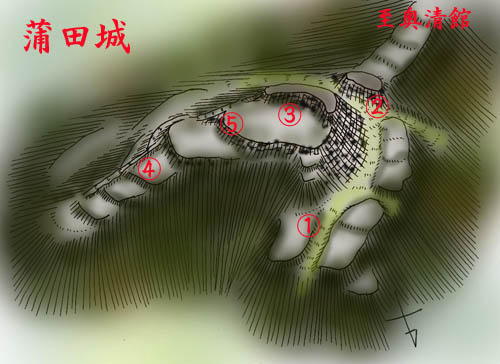

蒲田城のある山は標高390m、比高は75m、南下から登る道があるので居館が南下にあったのではないかと思われる。

しかし、城主という石川氏系の蒲田氏の居館は北下の組矢川のほとりの水田中にあった「田中田」とされている。

現在は耕地整理によって旧態が失なわれてしまったが、水堀と 土塁がめぐらされた楕円形をした平館で、面積約1.5アールぐらいの規模であったという。

|

↑ 東から見た蒲田城(手前右側の山)と奥清館(後ろの山の左端のピーク) しかし、蒲田城のある山の北斜面、かなり勾配が急であり、登城路があったのかどうか分らなかった。 ともかく、行き方が分らなかったので、急勾配の北斜面を直登して城まで登る。 |

|

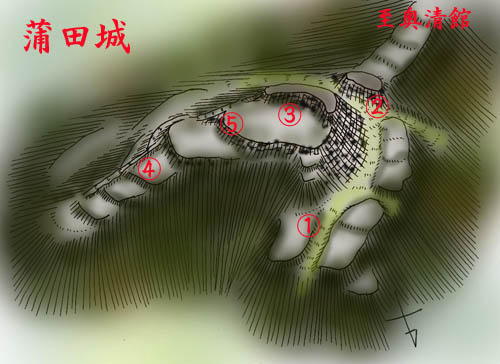

その城、コンパクトながら驚きの城であった。 何しろ主要部は石垣なのである。とても戦国初期に廃城になった城ではない。 と言っても、総石垣と言うわけではなく、主要部が石垣、土留用である。 そのためか曲輪の崩壊はそれほど激しくはない。 北斜面をよじ登ると曲輪①に出る。 腰曲輪であり、南に主郭が高さ15mで聳え立つ。 実はその切岸、石で補強されている。 この曲輪は西側を覆い、南端に堀切②があり、西に竪堀が下る。 この堀切から主郭までは高さ12m。 何とか切岸を登りると主郭であるが、南西側、堀切に面して高さ4mほどの土塁が覆う。 その北側に30m×15mほどの平場がある。 東に段々曲輪④が下り、それぞれの切岸は石垣である。 また、南にも段々と曲輪があり、裾部の民家につながる。 堀切の先は奥清館方向から下る尾根に通じ、この堀切はこの尾根方向の侵攻を遮断している。 ただし、普通なら数本の堀切が存在するはずであるが、堀切はこれ1本のみである。 |

| ① 城址北側の腰曲輪、左に主郭がそびえる。 | ②主郭(左)南西の尾根を分断する堀切 | ③主郭内部は平坦。南西側堀切に面して土塁がある。 |

| ④東下に続く曲輪群 | ⑤曲輪は石垣であったようである。 | 北下の居館「田中田」跡は湮滅している。 |

蒲田氏は、清和源氏石川氏一族。石川有光の曾孫・光盛の末裔とされる。

鎌倉北条氏と密接な関係を持ち、元弘3年(1333)、当時の惣領であった蒲田六郎時光は上洛して、翌年の鎌倉攻にも参加したといわれる。

文安5年(1449)に結城直朝により、蒲田氏は滅ぼされ、蒲田城は破却されてしまったという。

なお、蒲田氏は鎌田とも称していたが、途中で「蒲田」の字があてられている。

蒲田氏の記述は『秋田藩採集文書』『奥州文書』に集録されている「赤坂忠兵衛光康家蔵文書」(赤坂文書)に詳しい。

それによると赤坂氏は蒲田氏の庶流で、中世末には鎌田村の隣、鮫川赤坂の館に住み、佐竹氏に属し、佐竹氏に従って秋田に移ったとされる。

以上の歴史からは文安5年(1449)に廃城ということになるが、城址に立つとそれはあり得ないという結論となる。

この石垣多用から戦国末期の高度な技能を詰め込んだ城であり、赤坂氏、竹貫氏が運用した城であろう。

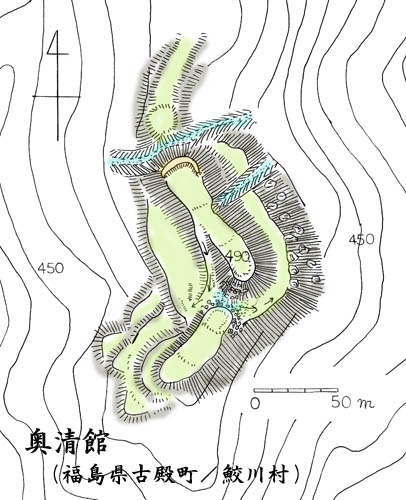

奥清館(鮫川村西山館山/古殿町鎌田)

鎌田城につながる尾根を比高で110m、水平距離で500m、西の山に登って行くと、標高500mのピークに出る。

と簡単に書いているが、この尾根筋、まともな道などない。

比較的藪は少ないが、大きな石がゴロゴロ、それに勾配も急であり、バテバテになって登る。

途中で何度か休みながらピークに到着する。

|

↑ ①北側から見た主郭北の切岸 でも、鮫川村史ではここに「奥清館」があるはずであるが、そこは三角点はあるがただの平場である。 城遺構など存在しない。間違っているのである。 |

|

肝心の城はここから南に延びる尾根を200m行った場所にあった。 |

| ②虎口の石垣 | ③ 虎口南側、右の主郭切岸にも石垣がある。 | ④ 主郭(右)南下の帯曲輪 |

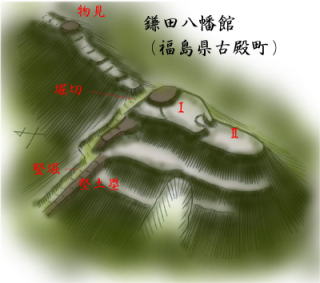

鎌田八幡館(福島県古殿町鎌田)

古殿市街から国道349号(御斉所街道)を西に走り鎌田で石川方面と鮫川方面に分岐する。

その交差点の北に八幡神社がある。この神社の北側の山が城址である。

この城は全く無名である。城主も歴史も全く記録にない。訪れる者もまずいない。もちろん城址までの道もない。

地元の人が精々きのこ採りに入る位であろう。

この城に行ったのは全くの偶然である。下の空き地に車を止め、昼飯を食べ、ついでに地図を確認したら裏の山に城のマークがあった。

それなら行きがけの駄賃としてトライしたというのが真実である。

尾根先端、中腹の八幡神社までの石段はこれが結構急である。

40mほど登ると中腹の社殿に出るが、その途中に曲輪らしい平坦地がある。

これが遺構なのかどうかは何ともいえない。

|

この鎌田八幡神社は祭神に誉田別命を祀っており、天喜2年八幡太郎義家が、前九年の役で安倍貞任の追討に向かう折、ここに陣小屋を建てたという。 これが裏山の城址のルーツなのかもしれない。 後でその跡を石関山八幡と号して崇めたものという。 さらに文治4年竹貫源次郎光清が鎌倉の鶴岡八幡官を奉遷勧請し、社殿を造営したという。 しかし、これは竹貫氏ではなく満田氏であろういう。(古殿町史参照) いずれにせよここに源氏の氏神八幡社があることは清和源氏石川氏の一族が根を張っていた証拠でもある。 城址はこの社殿の裏のようである。しかし、勾配が急で藪もきついので直登は無理と判断。 このような尾根の突端にある城は尾根中腹を山側に歩き、登りやすいポイントを見つけて尾根の上に出るのがミソ。 このため、西側の林道を少し北に歩き、尾根に取り付く。 途中に竪堀みたいなものがある。(これは本物の竪堀であった。) 道のない雑木林の中を歩いて尾根に出る。尾根上までの道はそれほど藪ではない。 尾根上に出ると平坦な場所が3つある。 北の山側に歩くと尾根上に直径10mほどの平坦地がある。 |

| これは物見の曲輪であろう。この先は一度低くなりまた上りとなる。 尾根先端部に向かって歩くと巨大な堀切があった。 かなり埋没しているが、幅は20m、現在でも深さ5mはある。本来の深さは8mはあったのだろう。 西側を見ると本郭側に堅土塁を持って竪堀が西に下る。 この堀が林道脇で見たものである。 誰も来ないような山の中でこのような光景を見るほど心ときめくことはない。(病気だ!) 堅土塁から本郭に登ると北側堀切側に直径10mほどの土壇がある。 その南に25m×20mほどの本郭が広がり、南に開いた虎口を出ると下4mに長さ30mの二郭があり、西下に帯曲輪がある。 館という名であるが「やかた」ではなく、「たて」である。 小規模ながら立派な戦国時代の戦闘城郭である。 しかも完存状態である。 石川方面、鮫川方面、古殿方面への分岐点にある城であるので交通の要衝を抑える城であろう。 おそらく鎌田氏の築城と思われ、戦国時代は竹貫城の西を守る砦であったのだろう。 |

|

|

|

|

|

| 城址入口。鎌田三叉路北の 八幡神社の鳥居。 |

神社社殿西の平坦地は曲輪か? | 本郭北の巨大な堀切。右が本郭。 | 堀切から西に延びる堅土塁と竪堀。 |

|

|

|

|

| 竪堀は50m近く延び、 徐々に深くなる。 |

本郭内部北側の土壇。 | 二郭から見た本郭の切岸。 | 本郭内から南に開く虎口を見る。 |