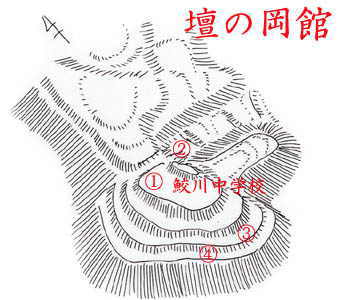

仾丂搶偐傜尒偨拞栰惣娰丄椦偑嬋椫嘦丅塃壓偺寶暔偑攈弌強丅

偨偩丄偙偺忛偵峴偔偵偼旕忢偵傑偢偄揰偑偁傞丅

搊傝岥慜偑攈弌強側偺偱偁傞丅

偙傟偼崲傞丅

暿偵埆偄偙偲偼偟偰偄側偄偺偩偑丄尒傞偐傜偵夦偟偄偙偲偼妋幚丅

偱丄壀杒懁偺扜杧傪搊傞丅

偙偺扜杧偺偁傞愗娸嘇丄岡攝偑媫偱偁傝丄崅偝偼25倣掱搙偁傞丅

搑拞偱妸傝棊偪傞丅

崱偩偵婡擻偼尰栶偱偁傞丅

偙偙傪搊傞偲嬋椫嘦嘆偱偁傞丅

嶭愳偺忛

拞栰惣娰乮嶭愳懞愒嶁拞栰廻僲擖乯

愒嶁忛杒惣丄惣偐傜搶偵敿搰忬偵撍偒弌偨嶳愭抂晹偵偁傝丄偡偖撿搶偵愒嶁忛偑尒偊傞丅

忛偺昗崅偼460倣丄斾崅偼35倣丅挿偝偼250倣傎偳丅

撿懁偵偁傞抎偺壀娰掱搙偺暯応偩偗偺弌忛偲巚偭偨傜丄偲傫偱傕側偄丅

愒嶁忛丄杊塹梡偺弌忛偵偼堘偄側偄偑丄杮奿揑側愴摤忛妔偱偁偭偨丅

|

仾丂搶偐傜尒偨拞栰惣娰丄椦偑嬋椫嘦丅塃壓偺寶暔偑攈弌強丅 偨偩丄偙偺忛偵峴偔偵偼旕忢偵傑偢偄揰偑偁傞丅 搊傝岥慜偑攈弌強側偺偱偁傞丅 偙傟偼崲傞丅 暿偵埆偄偙偲偼偟偰偄側偄偺偩偑丄尒傞偐傜偵夦偟偄偙偲偼妋幚丅 偱丄壀杒懁偺扜杧傪搊傞丅 偙偺扜杧偺偁傞愗娸嘇丄岡攝偑媫偱偁傝丄崅偝偼25倣掱搙偁傞丅 搑拞偱妸傝棊偪傞丅 崱偩偵婡擻偼尰栶偱偁傞丅 偙偙傪搊傞偲嬋椫嘦嘆偱偁傞丅 |

30倣亊20倣偺峀偝偱偁傞偑丄惣懁偑杒偵撍偒弌偰60倣傎偳偺挿偝偑偁傞丅

撪晹偼暯扲偱偁傞丅

搶懁偼俀丆俁抜偺嬋椫偑偁傞丅

偙偺嬋椫偺惣懁偵崅偝6倣傎偳偺愗娸偑偁傝丄偙偙偐傜抜乆偵嬋椫偑揥奐偡傞丒丒丒偲巚偭偨傜丄偲傫偱傕側偄丅

偦傟偼愗娸偱偼側偔搚椲偱偁偭偨丅

惣懁偼壗偲10倣傎偳偺怺偝丅

惣懁偼埰晹忬嘊偵側偭偰偄傞丅

偙偺搚椲偺捀忋晹偲惣懁偺嬋椫嘥偺崅偝偑傎傏摨偠側偺偱丄惣懁偺旜崻傪嶍偭偰憿偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅惁偄岺帠検偱偁傞丅

| 嘆丂嬋椫嘦撪晹偲惣懁偺戝搚椲 | 嘇丂嬋椫嘦杒懁偺斾崅20倣埲忋偁傞愗娸 | 嘊丂嬋椫嘥偐傜尒偨嬋椫嘦惣偺戝搚椲偲埰晹 |

| 嘋丂嬋椫嘥撪晹丅挿偝100倣偁傞丅 | 嘍丂嬋椫嘥惣抂偺搚椲 | 嘐丂嬋椫嘥惣壓偺杧愗偐傜撿偵壓傞扜杧 |

偦偺惣懁偑嬋椫嘥嘋偱偁傞偑丄搶偵娚偔孹幬偟偰偄傞丅

撿搶懁偵撍偒弌偟偨嬋椫偑偁傝丄埰晹偐傜搊傞摴偑偁傞丅

嬋椫嘥偺挿偝偼100倣偁傞丅

搶懁偺暆偼20倣傎偳偱偁傞偑丄惣懁偼撿偵朿傜傒撿杒60倣傎偳偁傞丅

杒懁偵崢嬋椫偑偁傝丄杒偵20倣傎偳偭搚椲偑晅偒弌偰偄傞丅

嬋椫嘥偺惣偼崅偝侾乣1.5倣傎偳偺搚椲嘍偑暍偄丄惣懁偼怺偝10倣偺杧偲側偭偰偄傞偑丄杧偼栻尋杧偱偼側偔丄杧掙偼暯扲丅

撿偵扜杧嘐偑壓傞丅杧掙杒偵孍傒偑偁傝丄堜屗傜偟偄丅

偙偺晅嬤偑忛偺惣抂偱偁傞丅

愒嶁忛傪庢傝姫偔丄抎偺壀娰丄峀敤娰偵斾傋傞偲偼傞偐偵儊儕僴儕偺棙偄偨愴摤揑側忛偱偁傝丄愴崙枛婜丄埳払巵偺怤峌偑敆偭偨偙傠丄惍旛偝傟偨巔偱偁傠偆丅丂

側偍丄杮妔偼嬋椫嘥偺傛偆偵巚偊傞偑丄惣懁偐傜10倣傕偁傞戝搚椲偑棫偪偼偩偐傞搶懁偺嬋椫嘦偺曽偑撪晹偼暯扲偱偁傝丄偙偪傜偑杮妔偲偄偆壜擻惈傕偁傞丅

偲偄偆傛傝丄偳偪傜傕庡妔偲尵偭偰偄偄偺偐傕偟傟側偄丅

曅曽偑棊偲偝傟偰傕丄傕偆侾曽偱撈棫偟偰愴摤偑壜擻偱偁傞丅

堦忛暿妔偲偄偆僞僀僽偐丅

峀敤娰乮嶭愳懞愒嶁乯

愒嶁巵偑愒嶁忛偵堏傞慜偵杮嫆偲偟偰偄偨忛偲偄偆丅

愒嶁忛偺撿搶丄崙摴349崋慄偐傜導摴71崋慄偑暘婒偡傞峀敤偺岎嵎揰撿搶偺嶳偑忛毈偱偁傞丅

嶳偺昗崅偼540倣丄斾崅偼70倣傎偳偱偁傞丅

偙偺嶳偵峴偔偺偼暘偐傝偵偔偄丅嶳偺榌偵從偒捁壆偑偁傝丄偦偺塃庤偺摴傪擖傞偺偱偁傞偑丄偄偐偵傕柉壠偺掚偵擖傞摴偭傐偄偺偱偁傞丅

偟偐偟丄偦偆偱偼側偄丅偙偙傪擖傞偲嶳偵搊傞嵶偄摴偑偁傞丅

偦傟傪傂偨偡傜搊傞丅

偙偺嶳丄愭抂晹偼娾斦攳偒弌偟偺媫幬柺偱偁傞偑丄搑拞偐傜斾妑揑暯扲偵側傞丅

搑拞偵愇偺幮偑偁傝丄偦偺撿偑暆30倣傎偳偺暯応偱偁傞丅

偙偙偑戝庤嬋椫偱偁傞丅

偦偺撿偵崅偝俆倣傎偳偺愗娸偑偁傝丄屨岥嘆偑奐偔丅

偙偙傪搊傞偲俁倣傎偳偺愗娸傪宱偰3抜傎偳偺抜乆偺嬋椫偑偁傞丅

偦偺嵟忋抜偵搚抎嘇偑偁傞丅

偙偺搚抎偐傜偼搚椲偑榬偺傛偆偵怢傃偰杒偵揥奐偡傞抜乆忬偺嬋椫孮傪暍偆丅

偦偟偰搚抎偺屻傠偼怺偝俇倣丄暆20倣偺杧愗偲側傝丄撿偵懕偔旜崻偲暘抐丅

杧愗偼墶杧嘊偲側偭偰忛偺搶惣傪幷抐偡傞丅

忛堟偲偟偰偼搶惣100倣丄撿杒200倣掱搙偱偁傞丅

報徾偲偟偰偼丄敺挰偺乽屜壆娰乿偲傛偔帡偨峔憿偱偁傞丅

偦傟偵偟偰傕屆廘偄姶偠偱偁傞丅嫃娰偼榌偺從偒捁壆偝傫偁偨傝偵偁偭偨傜偟偄丅

愒嶁忛偵堏揮屻偼弌忛偲偟偰巊傢傟偰偄偨偺偱偁傠偆丅

|

偙偺幨恀偼愒嶁忛偐傜尒偨娰愓丅 嵍壓偺壠偑偁傞晹暘偑娰愓丅偦偺塃庤偺嶳偑 娰愓偱偁傞丅 |

| 嘆屨岥偐傜尒壓傠偟偨戝庤嬋椫偺暯抧 | 嘇撿抂偵偁傞搚抎 | 嘊搚抎偺撿惣偺墶杧 |

嶲峫丗嶭愳懞帍

抎偺壀娰乮嶭愳懞愒嶁拞栰乯

愒嶁忛偺撿丄扟娫傪妘偰偨斾崅50倣傎偳偺撿偺壀偵偁傞丅

尰嵼偼杮妔晹偵嶭愳拞妛峑嘆偑寶偪丄杮妔晹暘偼傎偲傫偳幐傢傟偰偄傞丅

壓偺幨恀偼搶偺愒嶁忛偺杮妔偐傜尒偨娰愓丅寶暔偑拞妛峑偺峑幧丅偙偙偑杮妔偱偁偭偨偲偄偆丅

搶偵挘傝弌偟偨旜崻乮偙偙傕嬋椫傜偟偄偑丄傎偲傫偳帺慠抧宍偱偁傞丅乯偺壓傪僩儞僱儖偑娧捠偡傞丅

拞妛偺杒惣懁偵搚椲嘇偺傛偆側傕偺偑偁傞偑丄偙傟偑丄杮暔偐丄偨偩偺拞妛寶抸帪偺嶍傝巆偟偺晹暘偐丄敾抐偱偒側偄丅

拞妛峑晘抧偺廃埻幬柺偵3抜偔傜偄偺懷嬋椫偑庢傝姫偄偰偄偨偑丄摴楬偱悺抐偝傟偰偼偄傞偑丄堦晹嘊丄嘋偑妋擣偱偒傞丅

摴楬傕懷嬋椫傪堦晹丄棙梡偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅

400倣巐曽傎偳偺峀偄忛堟傪帩偭偰偄偨偑丄惣懁偼嶳偱偁傝丄拞妛偺抧傛傝庒姳崅偄丅

|

偱傕偙偺晹暘偵偼杧摍偼懚嵼偟側偄丅

愒嶁忛偺巟忛偱偁傞偑丄梫奞惈偼楎傞偑丄嫃廧惈偼偙偪傜偺曽偑偁傞丅

愒嶁巵傑偨偼偦偺堦懓偺嫃娰偑偁偭偨偺偱偼側偄偐偲悇掕偝傟傞丅

側偍丄梋択偱偁傞偑丄乽傑傎傠傫乿偺塣塩偡傞暉搰導偺暥壔嵿堚愓抧恾偱帵偡偙偺応強偼乽峀敤娰乿偲側偭偰偄傞偑丄偙傟偼岆傝偱偁傞丅

| 嘆庡妔愓偵偼嶭愳拞妛峑偑寶偮丅 | 嘇丂拞妛峑杒偵偁傞偙傟偼搚椲丠 | 嘊摴楬塃懁偺暯側晹暘偑懷嬋椫愓丠 | 嘋拞妛傊搊傞摴楬傕懷嬋椫愓傜偟偄丅 |

嶲峫丗嶭愳懞帍