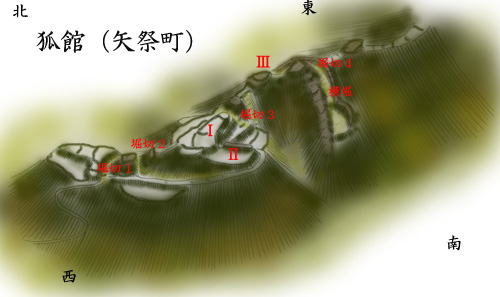

狐館(矢祭町中石井)

伊香油館から南東に1.5km、久慈川を挟んで対岸、東側の山地尾根にある。伊香油館と対を成し、羽黒山城と東館城の中間に位置する。

この久慈川左岸付近は河岸段丘が発達しており、国道118号が走る東側に高さ20m程度、幅200mの平坦な台地が広がる。

この台地上に居館があったものと思われる。

この台地、現在は畑になっており、城郭遺構は何もない。

あったとすれば塙町の銚子館のような館があったのではないかと思われる。

東側の山が城址ということであるが、居館の詰めの城であったと思われる。

この構造は東館城に良く似ている。

興味深いことに、北側の字名が柵、南側が城衆内と言う。

全て城郭に係る地名であり、付近にも何かしらの城に係る施設があったと思われる。

久慈川に面する台地は東から流れる沢で侵食され、東から西に延びる半島状の形をしている。

|

狐館は館谷という字名の集落東側の標高260mの山先端部にある。

下の台地「我満平」の標高が190mであるので台地からの比高は70m、久慈川低地の標高が175mであるのでここからの比高は85mとなる。

台地上には民家が1軒山裾にあるだけであとは一面の畑である。ここが居館跡だったという。

縄文時代の遺跡も複合していたらしいが遺物は余り見当たらない。

館へは民家北から本郭に建つ八幡神社に登る道があるのでここを登る。

この民家、北側に高さ3mほどの土塁がある。これは館に伴うものであろうか?または単なる北風よけに築いたものだろうか?

道をジグザク登っていくと、曲輪が現れ、横堀状の切通しがある。

ここから細尾根の参道を登ると堀切があり、少し上が本郭と推定される平地である。

この曲輪は真中が凸状でありどこまでが郭と言えるか分からないが、東西60m、南北40mほどの広さがあり、西端に八幡神社が建つ。

曲輪内には高さ1mの塚が沢山ある。これは十三塚と言うものだそうである。南側4m下に平地があり、ここが二郭であろう。

東西40m、南北60mほどあり、東側に土塁がある。

本郭の東に幅13m、深さ6mほどの大きな堀切があり、東側の尾根を遮断する。

さらに物見台のような高まりが2つある90mの細長い三郭があり、その東に幅13m、三郭側からの深さ8mの大堀切がある。

この堀切は横堀となって南の斜面を下る。

三郭側もこの横堀に沿って堅土塁が延びる。

この東側には物見台があり、後は一度下って、また登りとなって東側の山に続く。

城域としては東西300m、南北200m程度である。

山が先端部が広がったしゃもじ形であり、先端部に広い曲輪を配置し、東側の山地に続く尾根部を堀切、物見台が置かれる。

この形式は南にある東館城とそっくりである。

|

|

|

|

| 西側から見た城址。手前の畑が館跡。 写真の民家北側に登城道がある。 |

始めにお目にかかる遺構。 堀切①、長さ25mの横堀状である。 |

本郭に建つ八幡神社。郭内には 小さな土の盛り上がりがいくつかある。 |

本郭東側の堀切③ |

|

|

|

|

| 本郭南側の郭Ⅱ。 | 堀切④の底から見上げた郭Ⅲ。 | 郭Ⅲから見下ろした堀切④ | 堀切④は横堀になって南斜面を下る。 |

狐館は伊香油館、羽黒山城と東館城、3城へのつなぎの城と言われる。

台地の広さからして単なる物見や狼煙台程度のものではなく、居館であり、地名が示唆するように家臣団の家も近くにあったのであろう。

城主には江田氏の名が見られる。江田氏は佐竹家臣であり、佐竹氏が南郷を支配していたころ城主を務めていたのであろう。

築館は白川結城氏が支配していたころまで遡るのではないだろうか。

ところが、麓で会った現地の人によると「本当の城は南の山、小野沢の山のずっと奥にある。」のことである。

これを聞いたら行かねばならん。

それが小野沢館である。

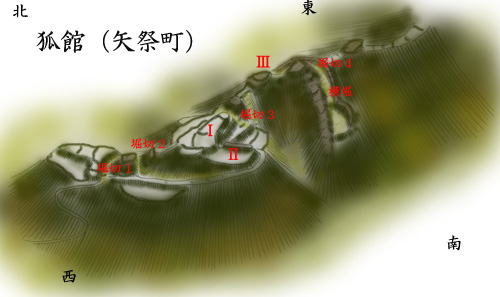

小野沢館((矢祭町中石井)

この南の山は谷を1本隔て狐館のある山とほとんど同じような地形である。

山に登ると先端部に不動尊が祭られている直径15mほどの曲輪1に出る。

そこまでの登り道沿いに曲輪と思われる平坦地が3箇所ほどある。

不動尊の建つ平坦地は明らかに曲輪である。

少なくともここは見張台であろう。

狐館の出城と言えるであろう。

この場所の標高は260m、比高は60mほどである。

その背後、東側は一旦低く、堀切状になり、再び上りとなる。150mほど行くと2の曲輪がある。

途中に3つの平坦地が高さ4mの段差をもって存在する。

さらに東側200mに曲輪3がある。

尾根のピークが人工的に平坦化しており、城郭遺構と考えられる。

堀切や土塁はない。

肝心の「本当の城」へは尾根を延々歩く。

途中にピークがいくつかあり、段々高度が上がっていく。

先端より1.5km東、標高380m地点に該当する城らしい遺構があった。

それまでに10個のピークがある。詰めの城は3段構造であり、20m×10mほどの曲輪①の周囲下3mに幅15mの帯曲輪②が巡り、さらに7m下がって突き出しが20mほどある曲輪③がある。

南側に土塁がある。

この城の背後東側にも物見台のようなピークが3つあった。

(その先にもあるかもしれないが確認していない。)この山にある城郭遺構はどこまでが城郭遺構なのか、それとも自然地形なのか理解に苦しむ。

結構、山深い場所にあり、それほどの技功性もない単純構造である。ここは住民の避難場所ではなかったかと思う。

|

|

|

| 曲輪3、単なる尾根のピークにしか過ぎないが、 このようなピークが10以上ある。 |

詰めの城、曲輪③、南側に土塁がある。 | 詰めの城の曲輪②から見た本郭、曲輪①。 |

銚子館(塙町板庭)

羽黒山城の南東2km、九つ山の東山麓にある台地縁部に築かれた平山城である。

太鼓館などと同じく、久慈川の流れる谷の一つ東側の谷にある。

羽黒山城が間近かに見え、東を守る支城である。

大苗田の集落から登る道があり、登ると左手に物見台のような盛り上がり5がある。

|

その尾根筋の先端に本郭がある。 比高30mほどである。 この登り道は自然の谷津に沿った道であるが、堀も兼ねていたようである。 この道が大手道であろう。道を登りきった場所には広い畑が広がる。 この畑には何らかの施設があったものと思われる。 本郭1はこの左手に高さ10m位の切岸を以って聳える。 中は何ていうことはないただの畑である。 しかし、結構広く、東西50m、南北100mはある。 居館を兼ねていたのであろう。 東側台地縁に沿って100m位にわたり高さ2m位の土塁がある。 土塁とは言え、風避けに近い。 本郭の西側には帯曲輪が2段あり、南側には堀を介して二郭がある。 南側の堀は浅く畑にした時、かなり埋められているようである。 二郭は荒地であるが、やはり東側台地縁に沿って土塁がある。 |

|

|

|

|

| 北端にある曲輪6。 | 本郭西の切岸。左側が大手道。 | 本郭北側の土塁。羽黒山城が見え る。 |

曲輪3の土塁。 |

|

一方、登り道の反対西側は墓地となっているが、ここが曲輪3である。 ちゃんとした城ではあるが、防御は台地下からの攻撃のみを想定しているように思え、南方向は台地上の平坦地であるのにも係らずがら空きである。 |

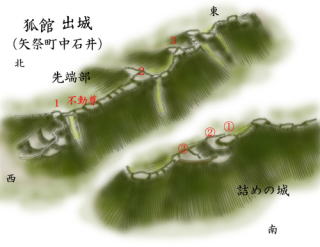

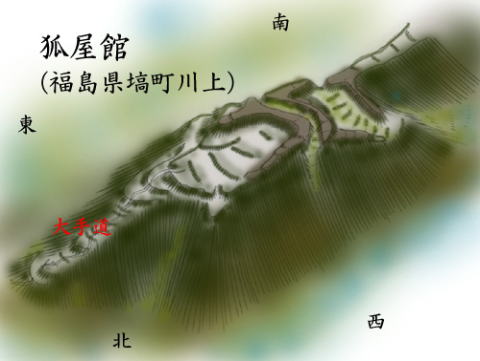

狐屋館(塙町川上)

「こや」と読むのだそうである。

羽黒山城の南東3㎞にある支城。

久慈川が流れる水郡線沿いの平地ではなく、山を隔てた川上川に沿った東の谷の西側の山にある。

ちょうど山の反対側は狐館が位置する。

この川上川沿いの谷には同じく羽黒山城の支城である銚子館が北西1.5㎞に位置する。

館へは塙町から北茨城方面に通じる県道27号線を3kmほど進み、JA付近から右折し、川上川にかかる橋を花園の集落に渡る。

この橋の正面に見える山が館址である。

目印としてはJAより若干、塙方面に戻ることになるが、笹原小学校を目指すのが望ましい。

ここから真西に見える山である。

館のある山の標高は300m。川上川付近からの比高は100mになる。

この山、山地に続く西側を除いて、傾斜が急である。

特に北側と正面に当たる東側は急である。

|

南側が若干傾斜が緩い。 館へは北側の砂防ダムがある所から行けるという話を聞いたのでここからチャレンジする。 しかし、これは失敗。余りに危険であり、絶対この谷から入ってはならない。 とは言いながら結局、この方面からよじ登ってしまった。 館に行くには砂防ダムの反対側、南東端から登れる道がある。 この道も結構、急であるが本来の大手道であろう。 ここを登ると直ぐに曲輪がある。大手曲輪というべきものか。 尾根筋にいくつか曲輪がある。 主郭直下には5m下から2段ほど帯曲輪がある。 本郭の虎口を登るといよいよ本郭である。 ここが変わった造りをしている。 内部は3段に分かれており、段差は1.5mほど、南北40m、東西70mの広さがある。 |

山側にあたる西側に「コ」字型、あるいは「C」字型に高さ8mもある巨大な土塁が回る。

南北の長さが50m程度あり、南北の隅は櫓状になっている。

ここから東西に30mの突き出た土塁が延びる。

まるで本郭を腕を広げて覆うようである。

本郭の北側は砂防ダムの谷までの絶壁である。

谷底までは30m以上ある。

南側は若干勾配が緩いため帯曲輪が2段ほどある。

この土塁の西側が絶景である。

土塁の外に横堀がぐるっと全長60mに渡って巡る。幅は13m、深さは4mほどである。

横堀の外側に土塁があり、さらに西側30mに土塁がある。

2つの土塁間は北側に傾斜する堀状になっている。この付近は地勢が本郭からは低くなっている。

山伝いの西側の防御に重点が置かれていることが良くわかる。

それにしてもこの館、冬場はかなり風がきつそうである。

東側にも土塁を巡らせるべきと思うが。館の遺構は完存である。

しかし、例のごとく鬱蒼とした杉林であり、管理はほとんど行われていない。

歩きにくいことこの上ない。

|

|

|

| 川上川沿いから見た城址。 登口は向かって左側にある。 |

本郭南側にある大土塁の上。 | 大土塁背後(南側)の横堀。 |

|

|

|

| 西側は絶壁。下まで30mはある。 | 本郭内部。高さ8mの大土塁が見える。 | 本郭北側にある虎口。 |

館はこの地の土豪船尾氏の城と伝えられる。

船尾氏は佐竹氏がこの地方を支配すると配下になった。

しかし、精々200人程度の兵力の実力と推定され、とてもこのような規模の城を築く実力があるとは思えない。

この館の普請には佐竹氏が、羽黒山城の支城として整備するため関与したものと思われる。

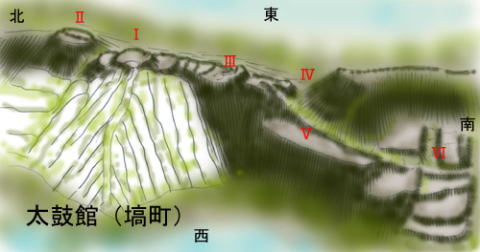

太鼓館(塙町西河内)

羽黒山城の北2.5㎞、金井館からは東2㎞、久慈川に沿った盆地ではなく、その東側の谷にある。

金井館の東を走る国道289号線を鮫川方面に3km走ると浅川方面に向かう県道75号線と分岐する。

その交差点の100m北、龍王寺入口の看板のある道を西川に沿って1㎞北上する。

龍王寺自体が館跡に建っており、太鼓館はその北側の山である。

| この地は言わば久慈川沿いの棚倉街道の裏街道筋であるが、この谷を通る県道75号は浅川方面に通じるため、ここを通れば、寺山、赤館を出し抜いて羽黒山城を直接攻撃することも可能である。 県道75号線は太鼓館の東を走り、監視にはうってつけの位置にある。 名前のとおり太鼓を叩いて敵襲を羽黒山城に知らせる監視用の砦である。 監視が主要な任務であるため、規模は小さい。 右の写真は南西方向から見た太鼓館主郭である。 右の松がある場所が本郭Ⅰである。その西面は岩剥き出しの絶壁である。 左のピークが郭Ⅱである。その間の鞍部は堀切と言われているが、自然地形ではないだろうか? |

館に行くには龍王寺には直接行かず、墓地の駐車場に通じる北側にある道を上がる。

その途中が段々になっているが、ここが居館跡である。

墓地も居館跡の一部である。

駐車場から北側の墓地に向かう道があり、墓地を通り過ぎでどんどん登っていくと館跡に行ける。

100mほど行くと堀切Ⅳに出る。

幅5mほど、深さは3mほどある。この西斜面には腰曲輪Ⅴがある。

|

この堀切を北に登って80mほど行くと本郭である。 途中に4つ位の小曲輪があると言うが、はっきり確認できるのは、屈折のある虎口を持つ曲輪Ⅲと本郭直下の曲輪のみである。 本郭Ⅰは15m×10mの大きさしかない。 北側、西側は足がすくむ崖である。 この崖は岩盤剥き出しであるが、貝化石石灰を採掘するために削ったということである。 |

| Ⅳの堀切。 ほとんど埋まらずに残っている。 |

曲輪Ⅲの虎口。当時のままという。 | 本郭から見た南西下。上の写真は映 っている道路より撮影。 |

| 本郭Ⅰ内部。平坦ではあるが 15×10mほどの広さ。 |

本郭東の堀切から見た本郭部。 | Ⅵの館跡。棚田になっている。 この先が主郭部。 |

本郭の東側にも腰曲輪があり、堀切(には見えないが?

ピーク間の鞍部ではないか?)を隔てて小さな社が建つ東側の物見台Ⅱがある。

始めの堀切Ⅳに戻るが、本郭の反対側の南側にも郭のありそうな山が聳える。

堀切からは20mほどの高さがある。ここに登ってみた。

上は幅3mほどの平坦地が南側に下りながら続くが、明確が城郭遺構はない。

しかし、西下が居館でもあることから物見台として利用していたであろう。

きわめて小ぶりの城であるが、遺構は完存している。しかも道が整備されており、容易に見ることができる。

なお、この道は城が機能していたころの登城路そのものであるという。

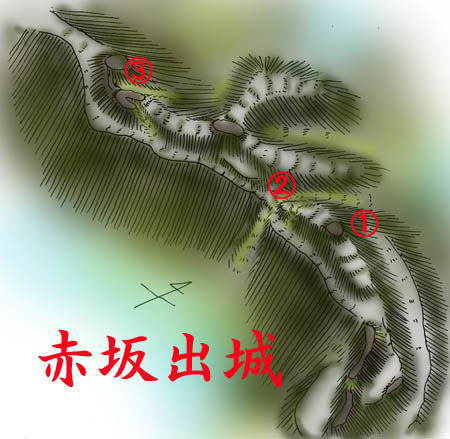

赤坂出城(塙町西河内赤坂)

この地区の拠点城郭であり、佐竹氏の奥州進出の兵站基地、巨大山城、羽黒山城から国道118号線、久慈川に沿った棚倉方面ばかりでなく、裏街道にあたる東側の県道75号線が通る沿線沿い、浅川方面に延びる狼煙リレーの城館群が存在する。

浅川城、中里城、殿内館、三上館、太鼓館というルートであり、殿内館と三上館の間にはさらに未発見の中継所が存在すると思われる。

また、太鼓館と羽黒山城の間にも山があり、狼煙が直接見えないため、中継所が存在したと思われる。

太鼓館と羽黒山城間を直線で結ぶと、その間に山がある。

↑は山の東側、県道75号沿いから見た山である。

|

赤坂集落の北の山であり、塙林間工業団地の東の標高260m程度の山である。 そのピーク上はいずれも直径10mほどであり、かなり平坦である。 |

|

|

|

| ①最東端のピーク上は平坦。 ここが繋ぎの場としては最適である。 |

② ①のピークの西側の尾根鞍部に堀切の ような場所がある。 |

③ さらに西側のピーク付近には堀切と思える 遺構がある。 |

なお、この山は地滑り地帯とされている。

①のピークから南に延びる尾根筋には曲輪と思えるような平坦地が見られる。

一見、館跡のようにも見えるが、これは地滑りによってできたもののようであり、北側の平坦地には水抜きの側溝が見られる。

堀の内館(塙町上石井)

国道118号線沿い、塙町中心部の南に「道の駅はなわ」がある。

ここからさらに国道118号線を1km南下し矢祭方面に向かうと棚倉消防所塙分署がある。

その東側に比高10mほどの丘が東から西を流れる久慈川方面に張り出している。

|

↑東側から見た館跡推定地。 東から西に延びる岡の先端にあたり、高い木のある場所に堀と土塁が存在する。 ←昭和50年国土地理院撮影の航空写真。 ①の青い線が堀跡 |

この丘のある地区の地名が「堀の内」である。

他に「屋敷前」などの字名もある。

この地区には確たる城館の存在は知られていないが、塙町史は城館の存在を示唆している。

この地区は久慈川が大きく西に蛇行しており、かなり広い水田地帯が広がる。

このため鎌倉期に水田開発のために設けられた館が存在していたのではないかと推定している。

ただし、文書が多くなって来る戦国末期にはまったく名前が出てこなくなるため、そのころには館は存在していなかったようである。

|

|

| ①堀推定地は切通しの道になっている。 右の木付近に土塁と思われるものがある。 |

②岡先端部。南に緩傾斜している。 |

この丘に登ってみたが、北側が勾配が急な斜面となっており、南側は緩斜面となっている。

丘の最高地点②には民家があるが、明確な遺構のようなものはなかった。

東側が水郡線の線路敷設で堀切のようになっているが、これは線路敷設に伴うもののようである。

しかし、その線路の西側に堀底道①のようなものが存在する。

これはもともと東側に続く丘を遮断するための堀を利用したものではないかと思われる。

土塁らしいものもある。

その東は少し標高が低くなり、丘が東に続く。地形、地名、若干残る遺構らしきものからして、古い館が存在したと判断してもよさそうである。