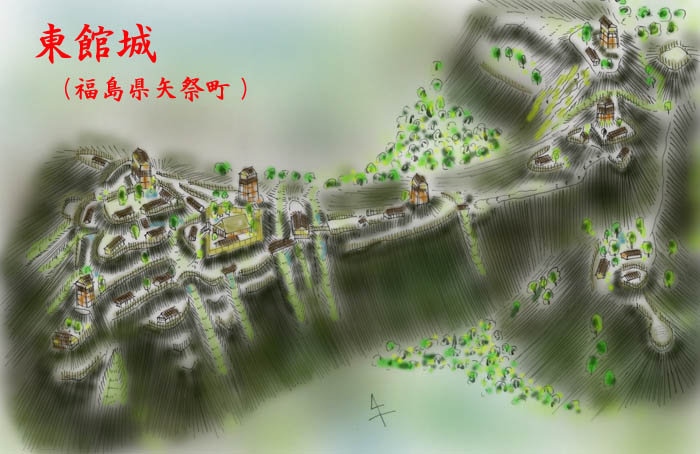

東館城(福島県矢祭町)

佐竹氏の奥州進出の拠点城郭である。

現在の館山ふるさとランドの地が東館城の主郭部に当たる。

残念ながら主郭部は公園化によりその姿を失っているが、公園化は郭形状をかなり残して行われている。

公園内には段差があるが、縄張図を見ると、ほぼ郭の切岸をそのまま利用しているようである。

公園の斜面には曲輪がそのまま畑として確認される。

|

この主郭部は直径300m位の領域である。

主郭部は東から久慈川の谷部に張出した尾根の末端の広い場所にあり、比高は40~50m程度である。

この部分は完全な平山城である。

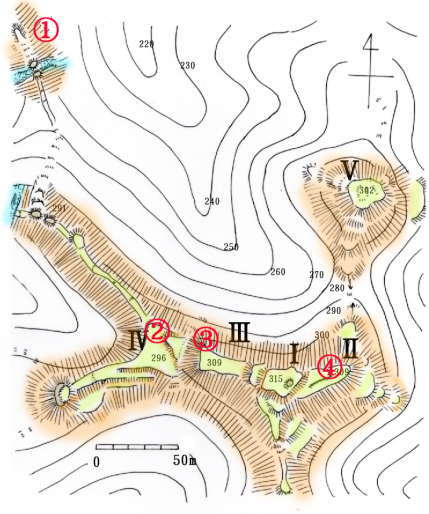

平山城は佐竹氏の本拠地近くの久慈川流域に多いが、久慈川流域の城が堀と土塁を巡らした連郭式であるのに対し、ここは郭間を隔てる明確な堀はなく、切岸で郭を隔てる段郭式に近い構造である。

堀と土塁は辺部にある2,3の郭の西側に巡らされる。

とは言え1と2の郭間は堀状となっており、その堀底が3の郭である。

この主郭部分は明らかに軍勢の駐屯や軍事物資の集積が行われた場所であろう。

城域はここの部分ばかりでなく、尾根末端の主郭部を守るため、及び攻撃を受けた場合に詰める場所として、東側の尾根に詰めの城が存在する。

したがい、平山城部分と山城の2つの部分からなる城と言う事ができる。

この方式は山方城と高館城の関係、大窪城と天神山城の関係と似ている。

主郭部は1の郭の東側を除いて、公園化により姿を失っているが、尾根筋の山城部分はほぼ完全に残っている。

|

山城部分の主郭は7の郭と思われるが、その郭のあるピークから張り出す8,9,10等の尾根のピークも郭のようであり、そのような場所が5つほどある。

一体どこまでが城域なのか分からなくなるが、山城部分も含めると東西700mはあると思われる。

本郭は1の郭であると言われる。東西70mほどの広さである。

この郭の西半分には老人福祉センター舘山荘が建ち、その西側の腰曲輪にはログハウスが建つ。

その西に2,3,4の主要な郭が南北に並んで置かれる。

本郭1の東半分は完全に残っており、堀切①を経て、5の郭があり、さらに②の堀切を経て、6の郭、③の堀切がある。

堀切はいずれも竪堀となって斜面を下る。

ここから東が本格的な山城部分である。

遊歩道が整備されており、快適に見学ができるのがうれしい。

山城部の主郭は7の郭であり、東西40mほどの広さを持ち、本郭よりも60m高い位置にある。

井戸と思われる穴がある。北側は崖である。

7の郭を北東に尾根伝いに50m行くと深い堀切④がある。

ここが東端かと思いきや、8の郭も城郭遺構のようである。

どうもまだ先が有りそうである。

一方、南東に向う尾根を行くと、尾根の鞍部をとおりその先に9他、2つのピークがあり、ここも物見台等の城郭遺構のようである。

同様に南西に延びる尾根を行くと同様に10他、物見台のような2つのピークがある。

|

|

|

|

| 4の郭跡 |

2の郭跡 |

本郭(1の郭)東側。 |

①の堀切。 |

|

|

|

|

| ②の堀切。 |

③の堀切。 |

詰めの城の主郭、7の郭内。 |

7の郭北側は岩盤剥き出しの絶壁。 |

|

|

|

|

| ④の深い堀切。 |

9の曲輪。尾根のピ-クにある。 |

9の南のピークにある物見台?跡。 |

10の曲輪。 |

東館城が文献に登場するのは天文10年(1541)であり、岩城常隆の仲介で、佐竹氏と白河結城氏が和睦する条件として、白河結城氏が東館城を破却するというものである。

このことから当初は白河結城氏の矢祭地方統治の拠点であったことが分かる。

築城は当然それよりかなり前であろう。

この地が佐竹氏の手に落ちると城は再建され、拡張整備され、佐竹氏の北進の拠点として整備される。

幾多の合戦が繰り返されるが、佐竹氏は東館城を根拠に羽黒山、寺山と拠点を北に移しながらついには赤館、白河まで手に入れる。

当然、この過程で東館城は北進の中継基地にされた。

城は佐竹氏直轄であり、一族で重臣の東氏が城代を務めたと言う。

実際はその家臣、田崎氏が管理していたようである。

一面では東館城から棚倉街道沿いに常陸太田城までの約50kmの間には東館城以上の規模の城郭は存在せず、防衛上でも重要視していたものと思われる。

廃城は佐竹氏が秋田に去った時であろう。

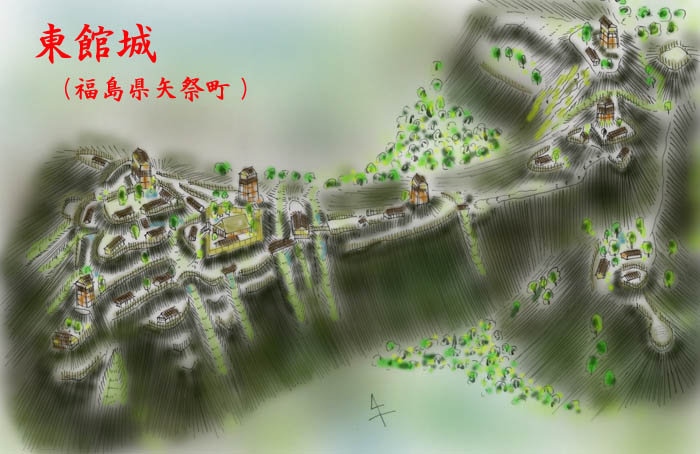

西館(矢祭町)

狼煙台程度の砦かと思っていたが、ちゃんとした山岳要塞である。

矢祭町にある佐竹氏の奥州攻略の起点に東館城がある。

東があるなら当然西もあるはず。その城がこの城。石館ともいう。

石館は西館がなまったものであろう。

下の写真は東側、久慈川付近から撮影した城址である。

東館城の西1㎞、久慈川の対岸にある標高310m、比高150mの山にある。

久慈川流域の東白川地方の城は、東館、羽黒山、寺山、赤館という拠点城郭を中心に複数の城郭で1つのユニットを組み、しかも久慈川の東西に城を置き、久慈川沿いの棚倉街道を両側から抑えるという特徴を持つ。

この城は名前からして当然ながら東館城とユニットを組む。

|

東館城は公園化により主郭部の姿は変わってきているが、それでも十分整備され見学も容易である。

しかし、それに反して西館は完全な藪の中である。

第一どこから登って良いのか分からない。

山も険しく崖が行く手を遮る。

矢祭町史には西側の天神沢沿いの林道から入ると登りやすいという記述があり、それを信じて入る。

砂防ダムのところから道が谷津沿いにあったので行ってみる。

しかし、途中で道はなくなり、周囲はかなりの傾斜のある斜面。

にっちもさっちも行かなくなる。

どうも町史で言う入口はもっと南側のような気がする。

しかし、ここまで来たので引返すのも気が引ける。

そのまま西側の尾根に突撃。

大体、尾根上に出て、尾根伝いに進めば何とかなる(ことが多い。)という経験則に頼る。

尾根に出ると確かに物見台のような平坦な瘤部が尾根沿いにいくつかある。

尾根上を南に上がっていくと「あった。堀切だ。」

ここから登りはきつくなる。

おまけに足場が悪い。

もともと熊笹が生えていたらしく、これを営林署の人が刈った跡らしい。

切り株による踏み抜きが怖いが、そこは底厚のゴム長であるので一安心。

|

頂上らしいものが見えるので、木にしがみついてよじ登る。

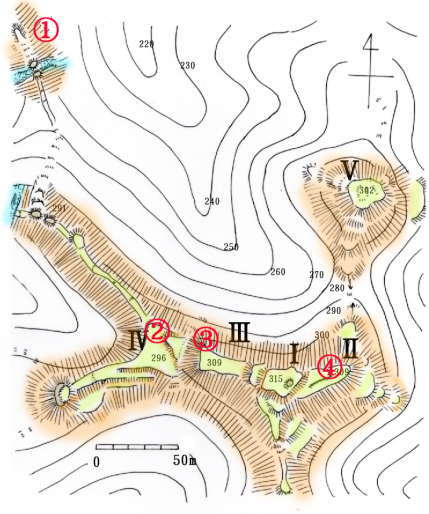

出た場所は物見台のような場所①であり、南側にも物見台のような盛り上がりがある。

尾根幅は7m位あり、比較的平坦。

北西に向かって行くと浅くなってはいるが、堀切がある。

その先に平坦な郭があり、その先は3方が断崖。

後で分かったがここは主郭部ではなく、南西側に延びた尾根上の物見のための曲輪群であった。

今度は尾根を南に進む。150mほど進むと、数段に重なる切岸群が杉林の中に見える。

その付け根はL型の郭Ⅳになっており、さらに西側に尾根が分岐する。

この尾根の先は盛り上がっており物見台のような場所がある。

付け根部の南側が主郭部である。高さ2mの郭の向こうに高さ12m位の切岸が聳える。

ここを登攀すると長さ40m、幅20m位の郭Ⅲがあり、その東に3mほどの高く、15m×10mの郭。

|

|

|

|

①天神沢に延びる尾根にある

物見台 |

②曲輪Ⅳから主郭部を見る。 |

③曲輪Ⅲから曲輪Ⅰを見る。 |

④ 曲輪Ⅱ内。 |

さらに3mほど高いが最高箇所であり、ここが本郭Ⅰである。

30m×20m程度の大きさであり、中央西よりに直径5m、高さ2mの土壇がある。

物見櫓が組まれていたのであろう。

その東にも段差3m下に30m×20m程度の大きさの郭Ⅱがある。

その東は一気に20mほど下り、下に郭が2つ見える。

これらの主郭部の総延長は150m位、幅は30m位である。

主郭部の東側は急勾配であり、下に郭は見えないが、西側は若干、勾配は緩く、腰曲輪が2段ほどある。

この主郭部の北側は谷になっている。その北東側の尾根筋に郭Ⅴがある。

上は平坦であるが、不整地、遺構はないが、城域であろう。

城域は予想以上に大きく、直径400~500m程度は有りそうである。

勾配のきつい尾根の最高箇所に主郭部を置き、そこから張り出す尾根筋に郭群を置いた形式の城である。

想像以上に峻険な山城であり、ペアとなる東館城とは全く様相が異なる。

東館城が政庁、兵站基地の役目とすれば、ここはその詰めの城といった感じである。

この関係は赤館城と寺山城の関係と良く似ているのが興味深い。

天神沢の集落に秋山館があったと言い、館主は佐竹氏家臣の秋山氏であったという記録がある。

西館は東館の向城でもあるが、秋山館の詰め城でもあったのであろう。