�H���R��i�����������j

�@�������암�̋v����ɉ������싽�n���̐^���A�����s�X�k�������ނ���H���R�ɂ��鋐��ȎR��B

�@�������̓암�ł͍ő�K�͂̏�s�ł���B

�@�隬��т͐��тɕ����A��\�͂قڊ������Ă��邪�A�т��T���Ƃ��Ă��邽�߁A�~�ł�������\���m�F���邱�Ƃ�����ł���B

�@�H���R�͖k���͎R�n�ɑ������̂́A�قړƗ������R�ł���A��͂��̎R�̂قڑS�̂ɂ킽��B

�@�ǂ��܂ł����Ƒ����邩�͘_�c�͂��邪�A�R���𒆐S�ɒ��a��Pkm�͈̔͂����ƌ����Ė��Ȃ��ł��낤�B

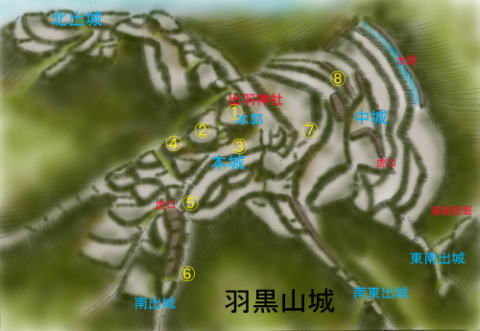

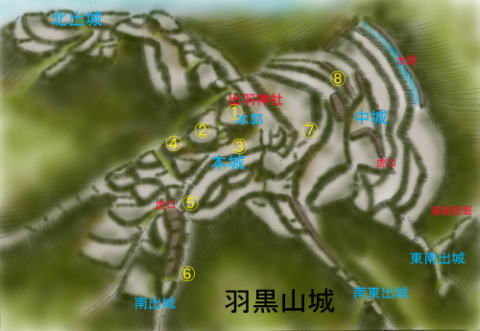

�@���̏�͎R��ɑ����������̏�ƎR�[�ɋȗQ���K�i��ɍ\�z����K�s����s������������s�ł���B

�@����ɂ���{�s�̎��́i�{��j�y�ѓ��̎ΖʂɊK�i��ɋȗQ�i����j��u���A�{�s����쑤�A�����̒J�Â��[�����B���������̐������ɉ��т�����ɖx�𑽗p�����T�^�I�Ȕ�����s��z���B

�@�R���̕W����346m�A�䍂��170m�ł���B�R�S�̂͏ォ�猩��Ƃقډ~�`�ł���A��n���猩��Ƃ��肵�Č�����B

|

�@�z��ɂ��Ă͂������̐������邪�A���͌��鎁�����̒n����̗L���Ă��������ɒz���ꂽ�Ǝv����B

�@�Ȃ��A���̏�ɂ͌��`�Ƃ̒z��`�������邪�A����͓`���̈�͏o�Ă��Ȃ��B

�@��̓��R�[�ɂ��锷���w�Z�̓��ɐ���ɖʂ��ĕ��ق����邪�A�����������̊قł���A���̊ق̋l�ߏ邪�H���R��ł������Ɛ��肳���B

�@�z�铖���͌��݂̏o�H�_�ЎГa�����{�s�����ӂ݂̂Ɍ��肳�ꂽ�������ʂ̎R��ł������Ǝv����B

�@���̏邪�����ɓo�ꂵ�Ă���͉̂i�\�N�ԁi1558�|1570�j����ł���B

�@�����͍��|���̖k�オ�n�܂�A���̒n���͍��|�Δ��͌��鎁�̌������U�h���s����B

�@���̐킢�͒P�Ȃ�̓y�g����ړI�Ƃ����N����ł͂��邪�A���a���R�̎x�z��������킢�ł��������߁A���҂Ƃ����͂������Ă̐킢�ƂȂ�B

�@�킢�͐��͂������͂��߂Ă��锒�͌��鎁������Ɉ�������A���فA�H���R�A���R�A�ԊقƎ��X�ƍ��|�����U�����A�Ō�͔��͌��鎁�̖{�锒���i���ڏ�j���n�߁A���邪���|���̎�ɗ�����Ƃ��������ƂȂ�B

�@���̐킢�̒��œ��ق𑫊|����ɉH���R��𗎂Ƃ������|���́A�����𑫊|����ɂ���ɖk�̎��R�A�Ԋق��U������B���̍ۂ̑O�i��n�A���S�I�ȕ�⋊�n�Ƃ��Ă��̏邪���p����Ă���B |

�@���̂��߁A���T3�N�i1560�j�A�V��2�N�i1574�j�A�V��6�N�̍��|���ւ̔��͌���A�����A�c���A���R�̔����ł͎��R��ƉH���R�邪�U�����Ă���B

�@�V��6�N�̍U���ł͏��̑�ˉz�O���ł��߂炦���Ă���B���̎��A���邵���̂��ǂ����͕s���ł��邪�A���|���̐��͂��쒀����܂ł͎����Ă��Ȃ��B

���̊Ԃɍ��|���ɂ�苒�_��s�Ƃ��Ă̏�̊g�����}���Ă����͎̂����ł��낤�B

�@�V�������ɂȂ�ƍ��|���̓G�͈ɒB���ɑ���A���x�͂��̒n�����ɒB���̍U���ɎN����A���|������g�ƂȂ�B

�@���̂��߁A���|���͓��فA�H���R�A���R�A�Ԋق̎�v4��̊g�������𖽂��Ă���B

�@���ݎc�铌�فA�H���R�A���R�A�Ԋق̎�v4��̋K�͂́A���̎����Ɍ��݂̋K�͂ɂȂ������̂Ǝv����B

�@����������|�{���̏�s�Ɣ�ׂĂ��K�͂��傫���A���łȎR��ł���B

�@�����āA�S��Ƃ��啺�͂𒓓Ԃ����鋤�ʂ̋@�\��L���Ă���B

�@�R��͒ʏ�͗������������x�ŋً}���݂̂ɕ����l�߂邪�A����4��ْ͋��������鋫�ڂ̏�ł��邽�߁A����������Ԃ��A���|���̏d�b�N���N�����Ƃ��ď풓���Ă����Ƃ����B

�@���Ɏc���\�͂��̎����̂��̂Ǝv���邪�A�����炭�g���H�������c���̖��I����̖L�b�G�g�̓V������Œ��f���ꂽ�ƌ�����B

�@���̎����ɉH���R��̓����Ɏc��ȗQ����X�I�ɒz���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă���B

�@�������A�ǂ����ւ������O�̎����Ɋg���H�����ĊJ���ꂽ�悤�ł���A�k�o��͖������̂܂܂ƂȂ��Ă���Ƃ����B

�@�ւ������O�̎����̊g���H���͑��C�R��A�^�Ǐ�A�J�L��A�J�L�����s��ꂽ�悤�ł���A�J�L��A�J�L���͖������ɏI����Ă���B

�@���فA�H���R�A���R�A�Ԋق̎�v4��̒��ԃX�y�[�X���ׂĂ݂�ƉH���R�邪���|�I�ɑ傫���A���K�͂̕��͂�u�����Ƃ��ł���B

�@�v�Q���̖ʂł͎��R�邪���|�I�Ɍ��łł͂��邪�A���ԃX�y�[�X�ɂ͂������A���فA�Ԋق͂��̋t�ł���B

�@���҂̗v�������˔����Ă���̂����̉H���R��ł���A���̏邱�����A���|���̉��B�ɂ�����ő勒�_�ł������̂ł��낤�B

�@�@�����ɍ��|�����d�����Ă����̂��́A���̏�̈�\�ƋK�͂�����Ηǂ�������B

|

|

| �����猩���H���R�B���͂��̎R�S�́B�����̃s�[�N���{�s���B�����̖݂����ِՁB |

�F�̓y�ۊԂ�ʂ�o�H�_�ЎQ���B |

|

|

|

| ����̖�q��� |

����̋ȗQ�B |

�D�̌Ռ� |

|

|

|

| �B�{�s��̍��ȗցB |

�{�s���琼���̇A�̋ȗւ�����B |

�{�s�@�k�̓y�d�B |

|

|

|

| �A�̋ȗւ��猩�����̋ȗւƔ��s�X�n |

�C�̖x�B |

��o��E�̖x�B |

�@���̏�ɂ͂Q��s�����B

�@�P��͉Ăɓ����̗ѓ�����A�����P��͓~�ɐ����̎s�X�n����ł���B

�@�����A����Ƃ����R�̌`��ł��邽�߁A�o�铹�͉��ӏ�������B

�@���Ă͐�������J������o�铹����蓹���ƌ����Ă������A���a56�A57�N�̔��@�����œ����̔����w�Z�t�߂���o�铹����蓹�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@���̕��ʂ���ܑ͕����ꂽ�ѓ����R�Ɍ������ĉ��тĂ���A�ԂŖ{�s�̓����܂ŋ���Ȃ��s�����Ƃ��ł���B

�@���̓r�������\�����X�ƕ\���B

�@�܂��A�ł��R���ɂ���l�Ƃ��߂��āA�����J�[�u���铖�肪��ِՂł���B

�@�~�ɂȂ�Ȃ����M�������ĕ�����Ȃ����A�ѓ�������傫�Ȗx�������Ă���̂�������B

�@����ɓo��Ɨ����ɍ핽�n�Ǝv�����\�����X�Ɍ�����B

�@�ܑ����r�ꂽ�ꏊ�����ԏ�ɂȂ��Ă��邪�A���̕t�߂��핽�n�A�؊݂�������B

�@��������͎Q���ɓ��邪�A�{�s�܂ł̋Ȃ��肭�˂����������ɓy�ۂ�x��������������B

�@�����j�f�ڂ̐}�����Ă��ǂ̓y�ۂ��ǂ̊s�̂��̂Ȃ̂��ʒu�W�����ЂƂ͔c���ł��Ȃ��B

�@�s���M�ŗǂ�������Ȃ��B

�@�������A�R��܂ʼn��i���s���ςݏd�Ȃ��Ă���l�q�͗ǂ�������B

�@�ЂƂ���傫�ȓy�ہi���Ր}�̇G�j�����邪�A���ꂪ��q��Ղł��낤�B

�@�������߂���Ɛ��т̌������ɖ{�s�̒n�Ɍ��o�H�_�Ђ̖{�a���ނ������Ă���̂�������B

�@�F�̓y�ۂƖx���z����Ɩ{�s�����̋ȗւɏo��B

�@�~�ɓo������������̓��i�o�H�_�З��Q���j�����т̐����������ň�\�̊m�F�͍���ł���B

�@�J�É����ɓ��͂��邪�A�����̔����͍������\���z�������B�{�s�߂��͒J�Ԃ��i�X��ɉ��H����Ă���̂�������B

�@��s����т͖{��ƌĂ�邪�A���̓������ɌՌ��D���J���Ă���B

�@���������ɉ��т��������o��ł���A�E�̖x���n�ߔ��������Ɋs�Ɩx�A�G�x���A������B

�@�����̖��[�͈����_�Ђł���B

�@��s���܂ł͌Ռ����炳��ɐ��i�̍��ȗւ�ʂ�B

�@�{�s�����̍��ȗևB����K�i���{�s�@�Ɍ��o�H�_�ЎГa�ɉ��тĂ��邪�A���̊K�i�͓��R��t���ł���A�{���́A�{�s�Ƃ��̐��ɂ���s�A�Ԃ̓y���ɓ������тĂ����Ƃ����B

�@�{�s�@�͓���25m�A��k11m�Ɣ�r�I�����B�q�a�̌��ɍ���4���ʂ̓y�d������A�������ō����ł���B

�@�������㐢�̏�ł����V���ɑ�������E���������͂��ł���B���̖k���ɂ͖x���u�ĂĖk�����ȗQ(�k��j���W�J���A����ɖk�ɖk�o�邪����B

�@�{�s�̐����ɂ͖{�s�Ƃقړ��K�͂̊s�A������A�{�s�Ƃ͓y���Ō���o�q�̊s�̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@���̌`���͓����H���R��ł��邪�A�����̉H���R��Ǝ��Ă���B�A�̊s���炳��ɐ���������ƍ��ȗևC����x��������������B

�@���̐�̔����ɐ��o�邪���݂���B

�@�{�s�̓쓌�����ɂ��i�s�Q���W�J���A�쓌�̏o�邪����ƌ�����������̕��ʂ͌��Ă��Ȃ��B

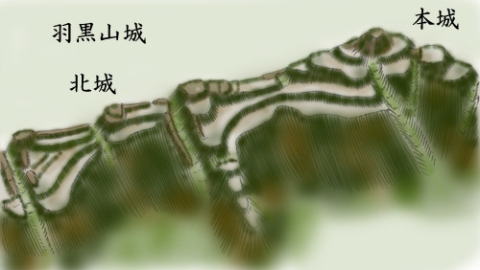

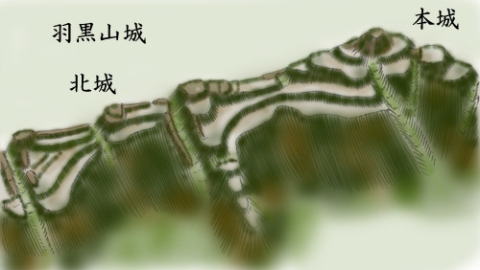

�i�k��j

|

�@�{��̖k���ɓW�J����B���̓|�������A�~��ȊO�͓��邱�Ƃ�����ȏꏊ�ł���B

�@�k��͎R�����獂�x�������Ȃ���250m�قǑ����B

�@���̕����͋���Ȓ����A�s���ł���B

�@������̋ȗւ͕���20m���x�Ƌ����A�����ɍ��ȗւ�2�i���x�W�J����B

�@�����͍���20m���x�̐�ǂł���A��͂艺�ɍ��ȗւ����B

�@���̍��ȗւɂ͊₪�]�����Ă���A���X�A�k��̋ȗւ͐Ί_�������A�Ί_�������������̂ł���\��������B

�@�k��ɂ�2�{�̑傫�Ȗx�����邪�A�x�ƌ������A���x�ɂȂ��ĎΖʂ�����ƌ����������Ó���������Ȃ��B

�@���x�ɉ����āA�h�����鏬�����ɋȗւ��W�J����B

�@���̖k���ɂ��ȗւ�y�ۂ炵�����̂��W�J���邪�A���ɕs���m�ł���B�ւ������O�Ɋg���H�����s���A�H�����ɐ킢�̌������t���āA�H���𒆒f�����������̏ꏊ�Ƃ������B

|

|

|

|

| �������̖x�B�[��7m���x�B |

������̋ȗւ̓����ɂ͓y�ۂ�����B |

�k�[�̉��x�B |

�i�ِՁj

�@���̎R�[�t�߂ɊِՂ�����B60m�l�����x�̍L���ł���A�ɎΖʂ�����ĕ��R�n�ɂ������̂ł���B�{�邩���400m���ɓ�����B

|

|

|

| �E��ՁH |

�k���ɂ���Ռ��B |

�ِՓ����̕��R�n�B |

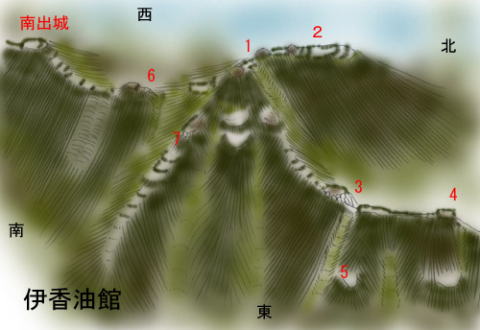

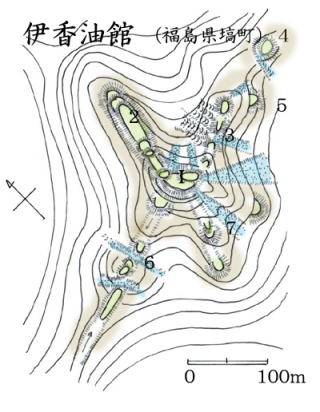

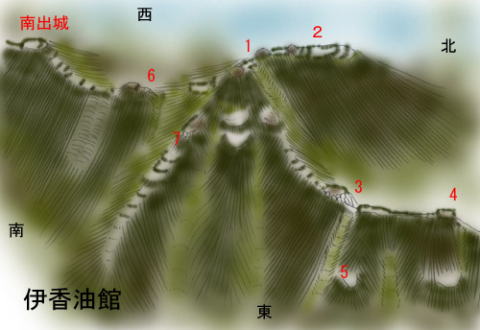

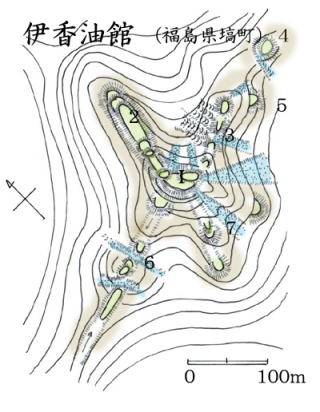

�ɍ����فi�����ɍ��Êفj

�@�@�������S���̓�R�q�A�v����̐��݁A�ɍ��Êق̐����ނ���R�ɂ����B

�@��̂���R�̕W����350������A�䍂��175������B�s���Ȕ����ɒz����A�ō��ӏ��̖{�s�����A�l���ɉ��т������ɋȗւ��W�J�����s�ł���B

�@���͓�k400m�A����250m���x�ł��邪�A��ɉ��т�����ɂ����X�Ɩx�ؓ��̈�\������ƌ����1km���z����Ƃ�������B

�@��ɍs���ɂ͌���230���������̌Êق̏W��������Êِ_�Ђɍs���A���̗�����R�ɓo��B

�@�o���Ă����ƍŐ��[�̕�����ɏo��B�@

������ɉ��тĂ���A10m�s���ƒG�x������B���̐����͊ɎΖʂł���A�q�ɓ����������ꏊ�Ƃ����B

�@����A�v����ɖʂ������Ζʂ͋}�Ζʂł���B

�@�����s���Ɛ_�Ђ̒����������R�n������B�������v������ʈ�т��Ď����镨���ł������Ƃ����B

|

���̓�͑�G�x�ɂȂ�A�������z����Ƃ܂��A�����p�̕��R�n�T�ɏo��B

���̕t�߂̎Ζʂ��}���z�ł���B�����t���Ă���̂͂����܂łł���A��s���ɍs�����͂Ȃ��B

�@�M�̒������s�˔j���邱�ƂɂȂ邪�A�}�Ζʂ��M�Ƃ̊i���ł���B�~��łȂ���ƂĂ��ˌ��s�\�ł���B

�@���̎Ζʂ�˔j���A���x��20����o��ƕ����S�̂�������ɏo��B

�@���̕����͎�̍L�������邪�A�x��3�܂ł̔�����͂Pm���x�Ƌ����B

�@�����͐�ǂł���B

�x��3�͊������ʂ����悤�Ȋ����ł���A�{�s������̐[���͂Tm�A����10���قǂ���B

�����͒G�x�ƂȂ��Ă���B

�@�x�̒������͓y����ɂȂ��āA�{�s���ɍs���悤�ɂȂ��Ă���B

�@�����j�ɂ��Ƒ�蓹�͂��̐����̒J���オ�铹�ƂȂ��Ă��邪�A�ǂ����Ă����̐�ǂ�o���悤�ɂ͎v���Ȃ��B

�@���̖x����{�s�܂ł͍�����30������B

�r���ɋȗւ炵�����̂����邪�A�s���m�ł���B |

|

|

|

| �R�̖x�B�y��������A�┍���o���̒G�x�ɂȂ�B |

�Q�̋ȗցB�����͂�������Ƃ��Ă���B |

�T�̕�����B |

|

|

|

|

| �T�̕����B�v������ʂ���]�B |

�S�̋ȗցi������j |

�x�R�̓y�����猩���{�s���B |

�{�s���B |

|

|

|

|

| �T�̕�����O�̖x�B |

��o��B�P�Ȃ镽�R�n�ɉ߂��Ȃ��B |

�V�̋ȗւ����グ��B |

���R�[���猩���隬�B |

�@�ɂ����݂��Ė{�s�܂ł悶�o��B

�����炭�����͎Ζʂ��߂ɓo�铹���t���Ă����̂ł��낤�B

�@�{�s�͍ה����̏㕔�R�������������̂��̂ł���A���͂W�����x�����Ȃ��B

�@������40�����x���邪�A������̂悤�ȓy�d���R���邾���ł���B

�@�{�s���琼���ɉ��т�����ɋȗւQ������B�{�s���l�A���͂V�����x�Ƌ�����������30m�قǂ���B

�@���̊s�͂��̏�ň�ԁA�������ł��������肵�Ă���B�����P������2�i���ȗւ�����B�������������葢���Ă���B

�@�{�s����쓌���ɉ��т�����ɂ͖x������A���̐�ɕ�����̂悤��6�̓y�d������B

�@�{�s���30�����̒n�_�ł���B������������葢���Ă���B

�@���̐�͂܂��o��ɂȂ�A��o�邪����B���a�W���قǂł���A�P�Ȃ�s�[�N�̐�[�R���������̂ɉ߂��Ȃ��B

�@���̐�͔����������B�x��ȗւ�����Ƃ����������܂ł͊m�F���Ȃ������B

�@�������s���Ɣ��a���R�܂ōs����Ƃ̂��Ƃł���A���̏邪���R�Ƒ傫�ȊW���������炵�����Ƃ����������B

�@����A�{�s����쓌�ɉ��т�����ɂ͂V���̂Q�i�̋ȗւ����邪�A���Ăȋȗւ͔F�߂��Ȃ��B

�@�P�Ȃ�Ζʂɂ��������Ȃ��B���N�̔N���Ŗ�����Ă��܂����̂ł��낤���B

�@�ȗւ̐؊݂́A�Ί_�̂悤�Ȃ��̂����邪�A���R�̂��̂ł��낤�B

�@ |

|

�z��́A���q����ɂ܂ők��Ǝv���邪���m�Ȏ����͂Ȃ��B

�@��̖��������鎑���͂Ȃ����A��k�����A����4�N�i1339�j�u����@�S����v�Ɂu�ɍ����ҁA���ꕺ�ɏ��i��v�Ƃ������������A�쒩�����쌋��e�����̓y�����]���邪�A�k�����̕��ꎁ�����ė̓y�ɂł��Ȃ��|���L����Ă���B

�@���ɉi�\9�N�i1566�j�ɍ��ɓ��R���Z�Y�Ƃ������̂����쌋����̎҂Ƃ��Ă������Ƃ��L����Ă���B

�@�����炭�Ïh�Ƃ����n���ǂ���A�R�[�ɋ��ق�����A���ق͂��̋l�ߏ�ł������Ǝv����B

�@���̓����A���a���R�͊��ɉғ����Ă���A���R���͔��쌋�鎁�̋��R�S���̑㊯�ł������̂�������Ȃ��B

�@���|�̎x�z���ł��̏邪�ǂ̂悤�Ȉʒu�t���ł������̂��͉��̋L�^���Ȃ��B

�@�T���l�b�g���[�N�̂P�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤���A���R�x��̏�ł��������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

(���܂��j

�����̃e�����X�g�@�c���Ñ��̕�

���˓V��}�̃e�����X�g�Ƃ������A�������Ώ�K�Ɓ@�c���Ñ��̕悪�A�����������̋v���쉈���ɂ��铹�̉w�u�V�̗̂��v�̘e�ɂ���B�E�̎ʐ^�����̔�ł���B���Ɏʂ��Ă���R���H���R��ł���B

�ނ̌W�鐅�˔˂̖����̓����R���A�����h�ƓV��}�̑����͕��G�ŋ��������ɂ����B

�V��}�Ƃ͓��c���l�Y�i���̑��q�j�Ɠc�ۈ�V�q��炪������P�h���Ăԑ��̂ł��邪�A�����ɂȂ�Ɛ��˔˂̕ێ�h�����h�ɒǂ�ꂽ�F�X�Ȑl������������Ă��邽�߁A���ʂȖړI���������c�̂Ƃ͌����ɂ������̂ɂȂ��Ă���B

�V��}�͕��v�R�N�i1863�j���납�睵���ƂȂ��A���˔˂̋��Z�����_�ɑg�D����A�������N�i1864�j�R���}�g�R�ɋ��������B���̒��ɂƂ�ł��Ȃ��z�������u�c���Ñ��v�ł���B

���Z�̋��t�����Ă����Ƃ������{�����H

�V��}����͉F�s�{���ւē����̓��Ƌ{�ɎQ�q���A�Ȗ̑����R���ւĒ}�g�R�ɂ��ǂ������ɂ�700�l�ɒB���Ă����Ƃ����B

�����œc���Ñ����e�����X�g�Ƃ��Ă̋��\��������B

�V��}�́A�����ߐH�̂��߂̋����K�v�ɂȂ�A�����̖�l��x���E���_�����̋��v���s���]���𗎂Ƃ��B�������A����ł͔ƍ߂Ƃ͂Ȃ肦�邩�����ł���B

|

|

�Ƃ��낪�ߌ��h�A�c���Ñ��͌R�p���̒�o�����Ȗؒ����Ă��ł������B

����́A�������Ύ����ł���B����͔ƍ߂ł���A���{�������ێ���A�����ł����A�V��}�����̌���I�Ȃ��������ƂȂ�B

���̊ԁA���˔˓��̕ێ�h�͉ƘV�A�s��O���q��A����ޖ푾�Y�炪����������A�Ȍ㏔���h�Ƃ�ꂽ�B�V��}�ɑ��Ă͖��{�́A�����R��h�����邪�A���ȋ߂��Ŕs�k�B

�����R�ɉ�����Ă��������h�͐��ˏ�ɓ���B

�]�˔˓@�̑����h���h�́A�ˎ哿��c�Ăɂ��܂��Ĕ˓��R���͂ł����邱�ƂƂ��A�x�ˎ��˔ˎ叼�����������Ƃ��镔���A�唭���𐅌˂Ɍ�����B

����ɓV��}�������������Ƃł�₱�������ƂɂȂ�B�唭���ƓV��}�͓߉ϖ��ɏI������B

���̒��ɂ͓c���Ñ����������Ă����B���[�_�[���c�k�_�ւⓡ�c���l�Y�ɂƂ��Ă����f���������낤�B

�����ɐ��˂̏����h���Ăъ����{�R���U���A����������U�E���A�߉ϖ��̑唭���ƓV��}�ɑ��U����������B

���{�R�ɔs�ꂽ�唭���̎c��ƓV��}�E���c�R�͖k�Ɍ������A��q���狞�Ɍ������A�։�ʼn�ł���B���̘b�͂悭�m��ꂽ�b�ł���A�Љ��K�v�͂Ȃ����낤�B

����A���������A�c����s20���́A�ʍs�������i���s�����ۂ��ꂽ�炵���B�j�A�������́A�U������ƏĂ��̂ĂāA��q���ʂ̎R������Q�B

�e�n�ŋ����E�l���J�肩�������A���ɂ͒ǂ��l�߂��A�Ō�͌��݂̕�������Ղŕ߂炦���ď��Y�����B

�Z���ɂƂ��ẮA�ނ�͋��|�ȊO�̉��҂ł��Ȃ������̂��낤�B

���c��ނ̊G���Ђ��ʂ̋����Ƃ��̂��̂ł���B�Ȃ����Ă̘A���ԌR��ԎR��������A�z����̂����E�E�B

�ł��A�`���Ɛ^���ɑ傫�ȃM���b�v������̂͗ǂ�����B���̓c���Ñ��A�{���ɋ��\�ȃe�����X�g�ł������̂��H

���Z�̋��t�����Ă����Ƃ����̂ŁA����Ȃ�̃C���e���������͂��ł�����̂����B�^���͔@���ɁB