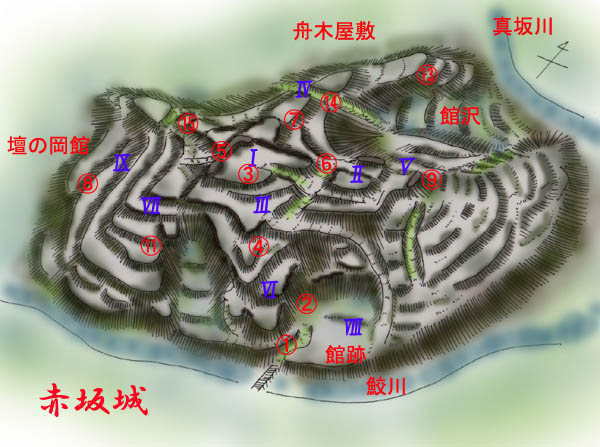

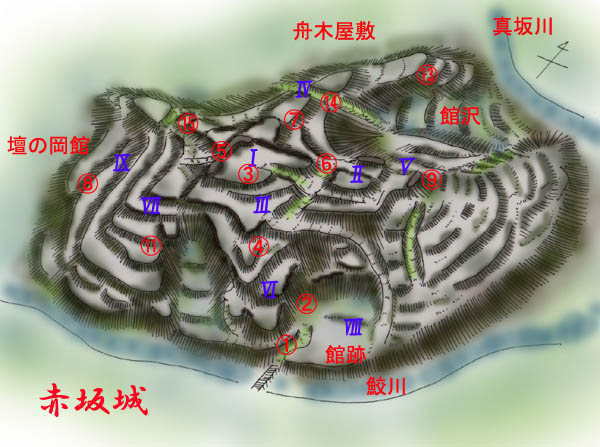

愒嶁忛乮嶭愳懞愒嶁乯

丂嶭愳懞栶応惣偺娰嶳慡懱偑忛毈丅

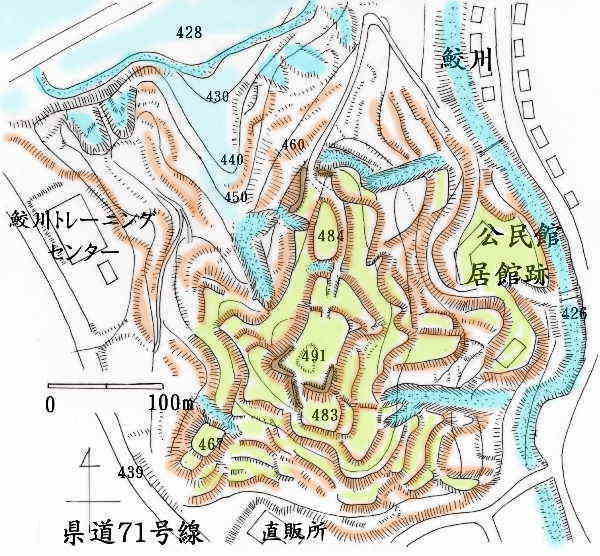

丂偙偺嶳偼昗崅482m丄斾崅60m丄搶偵嶭愳丄杒偵恀嶁愳偑棳傟悈杧偺栶栚傪帩偪丄撿偲惣偼扟捗丄傎傏撈棫偟偨嶳偱偁傞丅

丂偙偺偨傔丄嶳偺廃埻偼幵偱堦廃偱偒傞丅幵偱堦廃偡傞偲嶳悶偑抜乆忬偵側偭偰偄傞偺偑暘偐傞丅

丂尵偆傑偱傕側偔嘰側偳偺懷嬋椫偺愓偱偁傞丅

丂扟捗傪妘偰偰撿偵弌忛偱偁傞抎僲壀娰偑偁傞丅

丂嶳偼忋偐傜尒傟偽捈宎500倣掱搙丄偙偺偆偪忛堟偼400m巐曽偵媦傇丅

丂扟捗晹暘傪彍偔丄偡傋偰偺旜崻偵抜妔偑抸偐傟傞丅

丂嶭愳偵柺偡傞晹暘偼奟偵側偭偰偍傝丄偙偺曽柺偑嵟傕寴屌偱偁傞丅

丂尰嵼丄娰嶳岞墍偲側偭偰偍傝丄搶偺嶳榌偺娰愓嘯偵寶偮嶭愳懞奐敪僙儞僞乕嘆挀幵応偐傜撿傪尒傞偲偦偙偵偼捈偖偵妔嘫嘇偑2抜尒偊傞丅

丂嶭愳懞奐敪僙儞僞乕偺棤偺摴偼杮妔傑偱墑傃偰偍傝丄幵偱杮妔嘊傑偱峴偗傞丅

|

杮妔偼60亊50m偺戝偒偝丅杮妔偑挀幵応偲岞墍嘊偵側偭偰偄傞丅

丂偟偐偟丄岞墍壔偝傟惍旛偝傟偰偄傞偺偼杮妔廃曈偲杒懁偺帣摱岞墍摉傝傑偱偱偁傝丄懠偼偆偭偦偆偲偟偨悪偺椦偺拞偵偁傞丅

丂杮妔偺巐曽偵嬋椫孮偑揥奐偡傞丅撿懁偵搚椲嘍偑偁傝丄偦偺愗傟栚偑撿偵墑傃傞丅

丂偙偙偑嶁屨岥偱偁傝戝庤岥偱偁偭偨偲偄偆丅

丂偦偺撿懁丄搶懁嘋丄惣懁3曽岦偵抜妔嘮摍偑悢抜尒偊傞丅

丂幵偱杮妔傑偱峴偔摴偼丄杒懁偐傜杮妔撪晹偵擖傞偑丄帣摱岞墍傪夁偓傞偲丄師乆偲妔嘪側偳偺愗娸嘓偑栚偵擖傞丅

丂杮妔偵擖傞岥嘖偼潕庤岥傜偟偄丅

丂杮妔偺杒懁偑擇妔嘦偱偁傝丄崅偝俁倣傎偳撿杒70倣丄搶惣20倣掱搙偺戝偒偝偑偁傞丅

丂丂杮妔偲偺娫偵杧愗嘐偑偁傝丄杧掙摴偲側偭偰杮妔丄擇妔惣懁偺崢嬋椫偵捠偠傞丅

丂偙偺崢嬋椫偐傜杮妔傪尒傟偽崅偝俉倣傎偳偺媫孹幬偺愗娸偑尒偊傞丅

丂惣懁偵挘傝弌偡傛偆偵弌妔嘩嘑嘙偑偁傞丅

偦偺愭偼杧愗偑偁傝丄扜杧偑杒懁偵壓傞丅

偦偙偵桸悈抧偑偁傞丅

|

杒懁偵傕嬋椫孮嘗偑偁傞丅偦偺愭偼壠恇偺廙栘巵偺壆晘愓偱偁傞丅

丂杮妔偺搶懁偵偼椙偔惍旛偝傟偨宍偱崢嬋椫嘨嘋偑2抜尒偊傞丅

丂偝傜偵壓偵悢抜偺嬋椫偑偁傝丄枛抂偑岞柉娰偺撿偵尒偊傞弌妔嘫偱偁傞丅

丂忛偼婎杮揑偵偼抜妔偱峔惉偝傟丄愗娸偺崅偝偲岡攝偱揋偺峌寕傪杊偖僞僀僾偱偁傝丄搚椲丄杧愗傗扜杧丄墶杧偼偦傟傎偳敪払偟偰偄側偄丅

偙偺愗娸偺崅偝偲岡攝偱揋偺峌寕傪杊偖僞僀僾偺忛偼丄暉搰導撿晹偺忛偵懡偄丅偦偺堄枴偱偼揟宆揑側墱廈偺忛偲偄偆姶偠偱偁傞丅

巟忛偱偁傞悰惗娰丄峀敤娰傕帡偨僀儊乕僕偺忛偱偁傞丅

乮埲壓偺幨恀偼2004擭11寧嶣塭乯

|

|

|

嘆搶偺嶳榌偺娰愓嘯

丂嶭愳懞岞柉娰偑寶偮丅 |

嘇娰愓偺撿懁丄妔嘮丏 |

嘊杮妔撪晹丅岞墍偵側偭偰偍傝丄幵偱峴偗傞丅 |

|

|

|

| 嘋杮妔搶壓偺嬋椫嘨丏 |

嘍杮妔撿懁偺搚椲丅

搚椲娫偑嬻偄偰偍傝嶁屨岥偵側傞丅 |

嘐杮妔乮嵍乯偲擇妔娫偺杧愗丅 |

|

|

|

| 嘑杮妔惣偺嬋椫丅岦偙偆偵弌妔嘩偑尒偊傞丅 |

嘒惣懁偺扟捗晹偐傜尒偨嬋椫嘰丅 |

嘓擇妔偺杒懁偺妔嘪偺愗娸丅 |

愒嶁忛偼巎愓偲偟偰惍旛偝傟傞偺偐偼暘傜側偄偑丄嶳偺栘偑傎偲傫偳愗傜傟偨丅

偡傞偲丄椦偵塀傟偰偄偨堚峔偑偒傟偄偵尰傟偨丅

壓偺幨恀偼2011擭1寧嶣塭偱偁傞丅

偙偺偆偪嘇乣嘑偼忋偺幨恀偲摨偠応強傪幨偟偨傕偺偱偁傞丅

側偍丄嶣塭曽岦偼堦晹丄堎側傞丅

傑偭偨偔摨偠応強傪幨偟偨傕偺偐暘傜側偄偔傜偄偺晽宨偱偁傞丅嬋椫偺宍偑僋僢僉儕尰傟偰偄傞丅

嬤悽偺愇奯偺忛偲偼丄慡偔堎幙偺拞悽偺搚偺忛偺弌尰偱偁傞丅

|

|

|

| 嘇嬋椫嘫曽岦偐傜杮妔曽岦傪嶣塭丅 |

嘊杮妔撪晹丄搶壆晅嬤偺搚惙傝偼岞墍壔偵傛傞傕偺丅 |

嘋杮妔偐傜尒壓傠偟偨嬋椫嘨偲嘫丅 |

|

|

|

| 嘍杮妔撿惣偺搚椲傕栘偑側偄偲偼偭偒傝尰傟傞丅 |

嘐丂忋偺嘐偲摨偠応強偐傜偺嶣塭丅 |

嘑丂忋偺嘑偲摨偠応強偐傜偺嶣塭丅

栘偑側偄偲嬋椫偺宍忬偑偼偭偒傝偲弌傞丅 |

|

|

|

撿懁偺峀敤娰慜偐傜尒偨忛毈丅

捀忋晹偺杮妔丄偦偺塃庤偑嬋椫嘨丅

庤慜懁偑嬋椫嘮丅 |

嘕嬋椫嘮丂抜乆忬偵嬋椫偑廳側傞丅

塃忋偺寶暔偑偁傞応強偑乽抎偺壀娰乿丄

塃庤偺嶳偑峀敤娰丅 |

嘖杮妔偺潕庤岥丅偙偙傑偱幵偱棃傞偙偲偑偱偒傞丅 |

|

|

|

| 嘗杒偵挘傝弌偡旜崻偺嬋椫丅扟晹偑娰戲丅 |

嘙嬋椫嘩偺愭抂晹 |

嘚惣偺弌妔傑偱偺崢嬋椫孮 |

丂偙偺抧偼嶳娫偱偁傝丄擾嶻暔偼梋傝嵦傟側偄丅暷傕偁傑傝婜懸偱偒傞応強偱偼側偄丅

丂偟偐偟丄敀壨丒愺愳曽柺偐傜娾忛曽柺偵捠偠傞奨摴偑捠傝丄偝傜偵偼戝巕曽柺偲孲嶳曽柺傪寢傇奨摴偑岎嵎偡傞抧偱偁傝丄奀偺嶻暔偲嶳偺嶻暔偑峴偒偐偆棳捠偺梫徴偱偁傞丅

丂摨帪偵孯惃偺捠傝摴偱傕偁傞丅

丂崱偼嶳娫偺懞偵夁偓側偄偑丄偐偮偰偼愴棯忋丄廳梫側応強偱偁偭偨丅

丂忛偺杒丄嶭愳偺拞怱晹丄愒嶁廻偼柤偺捠傝廻応挰偲偟偰塰偊偨応強偱偁傞丅

丂忛庡偺愒嶁巵偼愇愳巵偺棳傟傪媯傓堦懓偲尵偆丅

丂偙偺抧偵棃偨偺偼姍憅帪戙偲偄偆丅偍偦傜偔姍憅枛婜偵彫婯柾側忛偑抸偐傟偰偄偨偺偱偁傠偆丅

丂偪側傒偵愇愳巵偼撨壪巵偐傜暿傟偨堦懓偱偁傝丄捈宯偺峕屗巵偲偼摨懓偱偁傞丅

丂愒嶁巵偼愇愳巵偵廬偭偰偄偨偑丄撿杒挬婜偵愇愳巵偑暘楐偟偨偙偲偵傛傝撈棫惈傪嫮傔丄撈棫偟偨崙恖偲側傝敀愳寢忛巵偵廬偆丅

丂偟偐偟丄揤暥擭娫偐傜嵅抾巵偺墱廈怤峌偑巒傑傞偲嵞嶰偵傢偨傝嵅抾巵偺峌寕傪庴偗丄摉庡丄愒嶁惌岝偼塱榎3擭乮1560乯偮偄偵嵅抾巵偺孯栧偵壓傞丅

丂偙偺偙傠崱偵巆傞巔偵忛偑惍旛偝傟偨偺偱偁傠偆丅

丂揤惓17擭乮1589乯埳払巵偺孯栧偵壓偭偨愇愳徍岝偺峌寕傪庴偗傞偑愒嶁巵偼偙傟傪寕戅偡傞丅

丂彫揷尨偺栶屻丄廏媑傛傝攋媝柦椷偑弌偰攑忛偵側偭偨偲偄偆偑丄幚嵺偼懚懕偟偰偄偨傛偆偱偁傝丄姰慡偵攑忛偲側偭偨偺偼愒嶁巵偑嵅抾巵偵廬偭偰廐揷偵堏偭偨宑挿俈擭乮1603乯偱偁偭偨丅