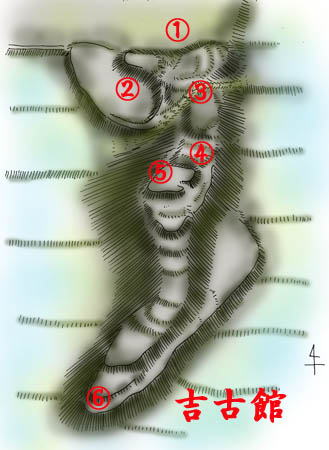

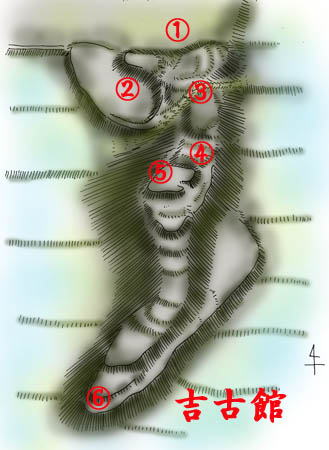

吉古館(玉川村吉字山の神)

県道42号脇に車を止め、地図を開いて場所を確認していたら、横の岡が館跡と気付いた。

それが吉古館である。

|

場所は「あぶくま高原道路」福島空港ICの北700m、北に県道42号線が通る。

県道の場所の標高が350m、館の最高位置の標高は360m、館がある岡は南に行くに従い低くなり、南端部の標高は330mほどである。

岡の全長は南北約200m、幅は東西50mほどである。

横の岡が館跡なら幸いということで、そんならついでにということで突入。

しかし、ほとんどが自然地形であった。

岡の北側①、県道42号線側が畑になっているが、岡を崩したようにも思える。

その岡であるが、上はほとんどただの山、しかし、その西側に平坦地②がある。

これが耕作によるものかもしれないが、一部、土塁がある。

かなり広い。60m×15~20mほどある。

ここは居館なのだろうか?

岡を南に行くと堀③のような場所があるが、道なのかもしれない。

さらに南側の岡の最高箇所に20m四方の平坦地⑤がある。

ここは明らかに人による加工が加えられたものであり、周囲が高さ1.5mのはっきりした切岸④になっている。

しかし、南に行くとやはりただの山なのである。

最南端部の畑が段々状⑥となっており、館ぽい感じがする。

この館については玉川村史にも記載はない。 |

|

|

|

| ①館北側、岡は崩されたような感じもするが。 |

②西側北端の平坦地は居館跡だろうか? |

③ ②の平坦地から岡を登る道は横堀跡か? |

|

|

|

| ④岡中央部北側の平坦地の切岸 |

⑤岡中央部北側の平坦地、人工によるもの。 |

⑥岡南西端部の畑は段々状になっている。 |

中村館(玉川村中字向)

「あぶくま高原道路」福島空港ICの南西700mの遠下地区の岡が館跡である。

ここは石川町の曲木城からは真北に直線で1.5㎞ほどである。

この付近は丘陵が浸食され、凹凸の激しい複雑な地形をしている。

突入してみると岡の頂上部は確かに平坦ではあるが、その周囲はほとんど自然の山である。

玉川村史には吉村民部之介の館と記載される。

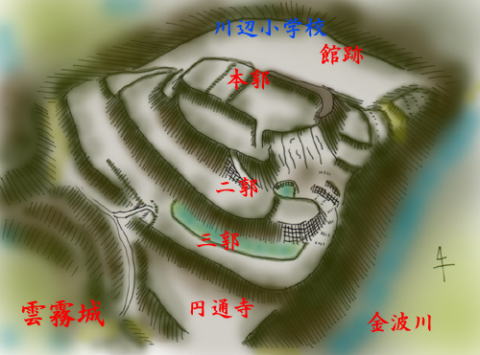

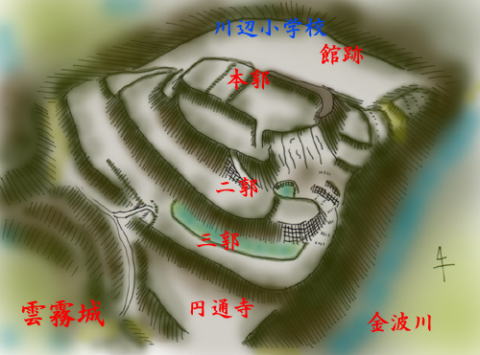

雲霧城(玉川村川辺字館)

「うんむ」と読む。

石川氏家臣板橋氏の城である。

石川氏と言えば、中世の福島県地域に林立していた中小の戦国大名の中でも小さい部類であり、精々、5万石にも満たない実力であったと思われる。

しかし、石川氏の城については、観音山館のように、規模・構造の点で驚くべきものもある。

この城も驚きである。城の規模は直径200m程度と大きいものではなく、段郭構造で新規性はない。

しかし、何と二郭虎口付近が全面石垣なのである。

福島県南部の中世城郭でこれほどの石垣を持つのは、上遠野城、小浜城くらいか?

中通では長沼城、守山城にあるが、豊臣秀吉による天下統一に築かれたものだろう。

この城は、豊臣秀吉による小田原の役後に石川氏改易で廃城になっているので、石川氏の時代に築かれた石垣であろう。

JR水郡線「川辺沖駅」北東500m、「あぶくま高原道路」玉川ICの南東1km、国道118号線の東の岡にある「川辺小学校」の東の山が城址である。

本郭の標高は316m、水郡線の走る西の低地の標高が257mであるので、比高は55mほどである。

西下の川辺小学校が安養寺跡、居館跡であったらしく、そこの標高が292mである。東は、金波川が流れる低地となっている。 |

|

城は山を3、4段に段々にしたような感じであり、本郭の西側以外を曲輪が輪郭式に囲む比較的古風な造りである。

この付近では「タカナシ館」が似た感じである。

東にある円通寺の建つ場所が、一番下の曲輪であり、その直ぐ西側に登っていく小道がある。

この道がどうも当初の登城路のようである。

西を見ると高さ5mほどの切岸になっているが、これが城郭遺構である。

小道を登るとそこは畑であるが、その畑が三郭である。

もう1段の切岸が、高さ6mで垂直に近い角度で立ちはだかり、この上が二郭である。切岸の下が窪んでいるが、これは堀の跡ではないかと思われる。

二郭には北側に回りこんで入る。その虎口部が石垣造りなのである。

この虎口の正面は岩盤剥き出しであり、その上が本郭である。

虎口を入って南に行くと二郭である。

ここも畑である。その間に石造りの井戸のような窪みがある。

二郭に出ると上に登る道らしいものがあり、石垣で補強されている。

この上が本郭東の腰曲輪であり、内部は竹やぶであるが、かつては畑であったようである。

さらに4m上が本郭である。本郭は長さ100m、幅40mほどあり、3段になっている。 |

|

|

北側、最上部に愛宕神社の廃屋がある。もうほとんどお参りに来る人はいないのかもしれない。

西側には低い土塁がある。南半分は畑であったらしいが、今は藪状態である。

本郭の西下25mに館跡の川辺小学校が見える。

天永2年(1111)石川有光がこの地に入った時、4男川尻四郎光頼をここに置いたという。

その後、応永14年(1407)川尻氏は小平に移動となり、板橋満好が入り、天正18年(1590)石川氏の改易に板橋氏も巻き込まれ、廃城となるまでの間、183年間、城主を務めたという。

この城を巡る戦いとしては、天正2年(1574)の金波合戦がある。

この戦いは葦名、白河結城、田村、二階堂氏が石川氏を攻撃し、石川氏が佐竹氏の支援を得て戦ったものである。

戦闘自体は石川氏が敗北するが、田村清顕の病気で石川氏にそれほどの不利な結果にはならなかったというものである。

この時、この城でも戦いがあったのかもしれない。

(日本城郭体系を参照。航空写真は国土地理院の昭和50年度撮影の航空写真の一部を切り抜いたものを使用。)

|

|

|

|

三郭への入口。従来の登城路であろう。

正面の切岸の上が二郭。 |

三郭内部。写真左手が窪んでおり堀跡ではないか

と思われる。 |

左の写真の竹やぶ左が二郭への虎口。

この付近に門があったのか?左に石垣が見える。 |

|

|

|

| 虎口を入ると南側に石垣が続く。 |

虎口の右側にも石垣がある。 |

二郭虎口の正面は岩盤が聳える。その上が本郭。 |

|

|

|

二郭虎口を入って左側に石囲いの窪みがある。

井戸跡と思われる。 |

二郭内部は畑になっている。

竹藪の上が本郭の腰曲輪である。 |

二郭から登る道がある。(かなり崩れている。)

その道も石垣で補強されている。 |

|

|

|

| 本郭に建つ愛宕神社の廃墟。左側に土塁がある。 |

本郭から北西下を見ると

25m下が館跡の川辺小学校 |

本郭の南側は畑だったらしいが、藪化しつつある。 |

大槻城(玉川村岩法寺)

JR水郡線泉郷駅北東1.8㎞にある標高401mの山にある。

阿武隈川の流れる麓の標高が250mほどなので、ここからの比高は150mに達する。

すぐ東は鞍部状になり、また山があり、その東は福島空港の滑走路である。

西側国道118号沿いから見る城のある山は何の変哲もないが、東側から見ると悲しむべきことに山の東半分が土砂取りでなくなってしまっている。

城には北の麓、岩法寺地区から車で登れる道があり、その道沿いに案内板が立っており、ここを進めば良い。

この案内板を登る道が登城路であったようであり、この尾根沿いに段々に曲輪が展開する。曲輪は10程度はあるであろうか。

曲輪間の段差は1.5m程度である。山頂が本郭であるが、東西20m、南北30mに過ぎない小さなものである。

石の社があり、石仏が安置されている。見ると、石仏の頭部が切断され転がっている。

おまけに社の頂上の飾りも切断されている。とんでもないことをする人間がいるものである。思わず怒りがこみ上げてくる。

|

|

接着はできないが、頭を元の位置に戻し、手を合わせる。

本郭の北側を見ると5mほど下に帯曲輪があり、西側を巡っている。

多分、破壊された東側にも巡っていたのではないかと思われる。

北側に尾根が延びているが、その尾根沿いに曲輪は見られない。

総じてこの城は段郭だけの簡素なものである。

西の麓、標高322m地点に居館があり、ここは詰めの城だったようである。

石川初代有光の子で大寺氏の祖、光祐の二子、祐有が大槻氏を興し、代々、ここに居住したという。 |

|

|

|

北側山麓から見た城址 |

東から見ると斜面がザックリ削られている。 |

|

|

| 本郭内部には社が建つ。管理人が修復した。 |

本郭北側の帯曲輪 |

大槻城の北の麓に国指定重要文化財「厳峯寺石造五輪塔」がある。

かつて、ここ玉川村岩法寺地区には、石川氏の初期の菩提寺である厳峯寺跡があった。

この寺跡の堂宇に、高さ180cmを測る石造五輪塔がある。

この五輪塔の地輪には「施主□□入道、治承五年(1181)辛亥十一月 日、為源基光□」の刻銘があることから、源有光の子、基光の墓と分かるという。石造五輪塔では岩手県平泉中尊寺釈尊院の仁安4年(1169)のもの、大分県臼杵市中尾の嘉応2年(1171)のものに次ぐ、国内で3番目に古いものだそうである。

なぜ、東北や九州という地に、このような古いものが残されているのか、仏教文化史上では謎なのだそうである。

五輪塔は覆い堂の中にある。隙間から撮影。 |

|

|

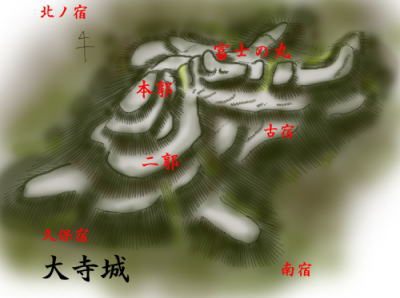

大寺城(玉川村南須釜)

「あぶくま高原道路」福島空港ICの東1kmにある。

県道42号線を母畑方面に進み、県道63号と分岐する交差点の南東に見える山が城址である。

この山の上には愛宕神社がある。山頂部にはあまり木がなく、平坦に削平されているので遠目からも城址であることは分かる。

城址は公園化され、地元からきれいに管理され、本郭の麓には駐車場が完備されている。

南の南宿地区から道路がこの駐車場まで延び、本郭直下まで車で行くことができる。

しかし、公園化により城の遺構は多少の改変を受けており、本郭下の富士の丸との間の堀切が埋められて駐車場になっているようである。

集落に近く比較的、緩やかな山であるため、山頂直下の曲輪が畑や民家となっている部分も多いようである。

この集落の名称が南宿、古宿というように「宿」という名が付くので、当時は根小屋であったのであろう。

|

|

|

| 二郭から見た本郭。20mほどの高さがある。 |

本郭内部には愛宕神社があるが、誰もいない。 |

本郭から見た南下の腰曲輪。 |

|

|

|

| 本郭から見下ろした二郭と古宿の集落。 |

富士の丸の虎口 |

富士の丸東の堀切 |

城域は350m四方程度であり、標高406mの山頂部に本郭を置く。

本郭は、南北60m、東西30mの大きさであり、周囲はかなり急斜面である。

本郭の南側が若干、緩やかで下に腰曲輪が1つあり、さらにその下、東から南にかけて曲輪が数段展開する。

下の方の曲輪は民家の敷地である。本郭の東下20mの現在の駐車場の場所が堀切であったらしく、その東に「富士の丸」という曲輪がある。

長さ40mほどの曲輪であり、東端に1段低く腰曲輪があり、堀切となる。

その東にも曲輪が展開する。この他にも曲輪は展開していたようであるが、民家の敷地、畑、道路などとして改変されてしまい、全体の状況は把握できない。

城の規模も小さく防御性も低い。若干、防御性のある居館程度といった感じである。

承保元年(1074)石川有光の長男、藤田太郎光裕がこの地に入り築城し、「藤田鴫城」と名づけ、大寺氏を称し、石川一族として石川氏を支える。

文安3年(1446)、13代目の大寺光義が「大寺城」と改名。

最後の城主、大寺清光は独立心が旺盛であり、天正10年(1582)石川昭光に反逆するが、敗れて降伏、勢力を減退させてしまう。

この時の合戦での大寺氏の動員勢力は200名ほど、石川氏がその2倍程度の戦力というから、両者がいかに弱体な軍事力しかなかったか分かるであろう。

さらに懲りずに今度、二階堂氏と組んで再度、反逆するが、これも失敗して石川氏に完全に服従する。

その後、小田原の役後の石川氏改易で伊達氏の家臣となった。

(日本城郭体系を参照。航空写真は国土地理院の昭和50年度撮影の航空写真の一部を切り抜いたものを使用。)