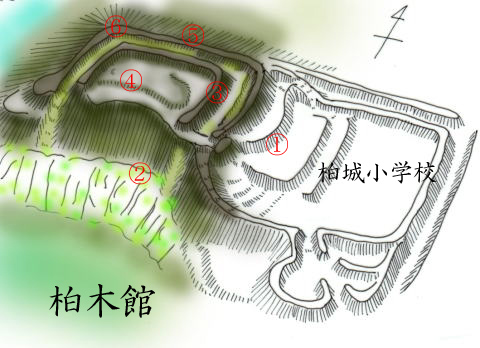

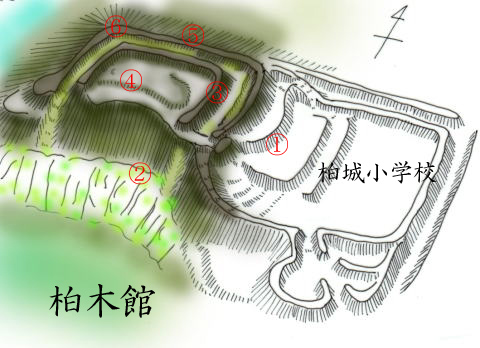

柏木館(須賀川市東町)

柏木城、滑川館ともいう。須賀川駅から北に約2㎞、東町にある。

城址は市立柏城小学校の敷地になっている。しかし、敷地に利用されているのは二郭と三郭の部分であり、西端にある本郭はそのまま残されている。

城域は250m四方程度はあったらしいが、現存する部分は100m四方程度である。

|

この城は東から突き出た岡が滑川の東で盛り上がった山を本郭にしている。

西の滑川からの比高は約25m。西は滑川に面した谷で岩盤むき出しの崖、南側と北側は谷津であり、南側は崖がむき出しになっている。

この城、問題は東側に小学校があることである。校内を通れば本郭に行けるが、それがなかなか困難である。

かろうじて校庭フェンスの南側に通れるスペースがあり、そこを行けば本郭まで行ける。(行けるのは休日がいいところであり、平日、カメラを持ってここを歩けば安全は保証できない)

この通路、後で図面を見ると、二郭外側の土塁の一部であったようである。

ここを通り、本郭に行くと、これまた感動ものの光景が広がる。

そこには本郭と二郭を連絡する土橋がかかり、その土橋から南に竪堀が下り、北側から西側にかけて横堀が本郭の南側を除く周囲、3/4周を覆っている。

本郭は東西70m、南北30mほどの曲輪であり、中央部が若干高い。

南側以外は土塁が覆う。その土塁の下は深さ4m、幅12mほどの横堀である。

|

東の土橋を基点とした横堀は、本郭を3/4周し、南西端で竪堀となって下る。横堀の西側及び北側はだらだらした緩い斜面であり、曲輪のようなものは確認できない。

東の土橋の東側が二郭であったが、現状は小学校の敷地である。土橋を出ると、3段ほどの曲輪があり、小学校敷地の主体部を占める平坦地があったという。

しかし、3段の曲輪は完全に削られてしまっている。小学校敷地を覆うように土塁と堀があったというが、湮滅している。

南東端部に大手曲輪とも言える三郭があったが、その一部と思える遺構が藪の中に残っている。

この城は鎌倉時代、浜尾氏によって築かれたという。すぐ東に東山道が通っており、この街道筋を抑える城だったようである。

戦国時代は二階堂氏家臣、滑川修理が拡張整備し、その後、館主は滑川藤十郎であったという。

|

|

|

① 二郭は柏城小敷地となって隠滅。

林が本郭。この中に本郭の遺構が完存する。 |

②本郭の南側と滑川に面した西側は崖である。 |

③ 本郭東側の土塁と横堀 |

|

|

|

| ④本郭内部 |

⑤本郭北側の横堀 |

⑥本郭西側から北側にかけての横堀のカーブ。 |

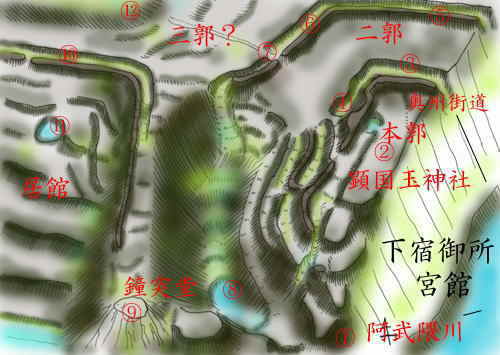

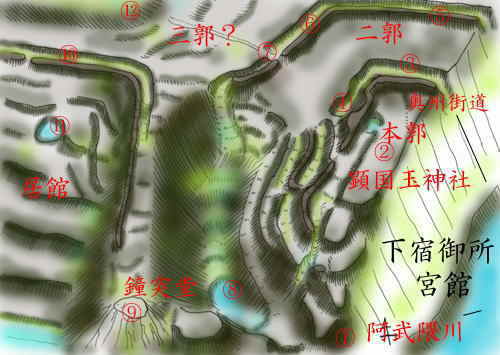

下宿御所宮館(須賀川市森宿白石坂)

凄い名前である。

下宿は地名であるが、「御所宮」、これは何を意味するのか?

この名前からは、室町時代初期、奥州支配を幕府から委ねられた鎌倉公方足利満兼が二人の弟、足利満直、足利満貞を南奥州に下向させ笹川御所、稲村御所を創設しているが、それを連想する。

しかし、この館についての記録は何もなく、それを裏付けるものはない。

伝承によれば鎌倉時代の館とも言う。

しかし、現地を見ると二重(三重?)の堀、横矢を持つ堀と土塁等、戦国時代のものである。

この地を支配した二階堂氏に係わる戦国城郭であると思われる。

城は須賀川駅の北1.2㎞。県道355号(奥州街道)とJR東北線が阿武隈川の西岸の山が迫る地を通るが、その山こそ、下宿御所宮館である。

この山、阿武隈川沿いに北から南に張り出し、その先端部が館跡である。

阿武隈川沿いが断崖であり、比高は40m。「顕国魂神社」の建つ地が本郭である。

山の先端から登る急な石段があるが、神社本殿までの間に曲輪がある。ここまで15mは登る。

このルートは登城路ではなく、後付けの参道であろう。

途中の曲輪から北側に堀が延びている。(この堀は本郭の西側から北側を覆うように延びている。)

さらに10mほど上が本郭。本郭の南側に20m四方の曲輪があり、その北に一段高く、南北80m、東西30mほどの大きさの曲輪が主要部である。

肝心の社殿は小さいものである。「顕国魂神社」と名前は凄いがなんでだろう。火災にでもあっているのだろうか。

境内すなわち本郭内は藪化しつつある感じである。

東側は崖である。西側の腰曲輪があり、西側から北側にかけて土塁と堀が横矢がかかりながらカクカクして覆う。

堀に土橋があり、そこを出ると二郭である。二郭は60m四方の大きさ。北は丘に続く。

南側にクレーター状の窪地があり、水がある。ここは井戸でもあり、城の水場でもあるのだろう。

その窪地を本郭と西側に延びる尾根が囲み。南側に出口がある。

そこからは水が流れ出ている。

この窪地を囲む西側に延びる尾根に二郭の土塁が延びている。

この方面には行かなかったが、鐘突堂が先端部にあったというので曲輪が存在していたのであろう。

この尾根の北側は切岸となっている。二郭の西に虎口があり、西に大手道が延びていたらしい。 |

|

その途中にもう1つ、三重目の土塁と堀が存在するというが、堀の痕跡のようなものはあったが、堀跡と言える自信はない。

まったく、謎の城であるが、奥州街道が阿武隈川に沿った狭隘地を通る交通の要衝にあるので、須賀川城の北方面を守る城であり、戦国時代に二階堂氏が整備拡張した姿であろう。

|

|

|

| ①顕国魂神社の参道入り口 |

②本郭に建つ神社の社殿 |

③本郭北側の堀と土塁 |

|

|

|

| ④本郭虎口付近の堀と土塁 |

⑤ 二郭北の土塁 |

⑥ 二郭の土塁上 |

|

|

|

| ⑦二郭西の虎口の土塁 |

⑧本郭西下の窪地は井戸だろう。 |

⑨ 鐘突堂があったという西側の尾根ピークに建つ社 |

|

|

|

| ⑩ 居館跡背後の土塁と堀 |

⑪ 居館跡の井戸は現役である |

⑫ 三郭跡という地はただの地山である。 |

木舟城(須賀川市狸森字館)

須賀川市街から南東の玉川村須釜方面に県道138号線を10km、福島空港の東1.5kmにある市立大森小学校の南側の山が城址。

狸森城ともいう。城址公園として整備されており、オールシーズン見学が可能である。

段郭を重ねる古い形式の城であるが、曲輪間の勾配と高度差が素晴らしい。

県道138号線沿いの西側に駐車場があり、そこから見上げる城は見事な段々になっており、素晴らしい光景である。

|

南の宿集落が根小屋であり、そこから本郭までの比高は40mである。

曲輪間の高さは6mから10mくらいはあり、急勾配であり、よじ登るのも難しい。部分的には岩がむき出しになっている。

城域は広く、南北450m、東西350mほどの広さがあり、山上に並ぶ3つの部分からなる。

主郭は南端部にあり、ここは3つの曲輪からなり、内部は公園化されている。

この本郭④と二郭②を中心とした部分は南北100mほどある。

最高地点標高367mの本郭は40m×30mの広さがあり、南北4m下に腰曲輪と二郭がある。北側の曲輪を二郭としている。

主郭の北に岩盤を掘りきった堀切①があり、その北が三郭である。

三郭の内部は杉林である。40m四方位の広さである。さらに堀切⑥を介し、その北が四郭⑦であるが、ここは藪状態である。

L型をしていて1辺は100mほどある。さらに北の尾根に150mにわたり3つの曲輪が続く。

この4つの曲輪が尾根上に直線的に続き、その周囲に帯曲輪が2、3段巡る。幅は15mほどあり、内部は平坦である。

|

|

|

|

北下、県道138号沿いの駐車場から見た城址。

林の部分が三郭、右側が二郭。 |

①二郭(右)と三郭間の岩盤堀切 |

②二郭内部。一段高く本郭がある。 |

|

|

|

| ③二郭北側の切岸。急勾配で7mほどある。 |

④本郭内部 |

⑤本郭西下の帯曲輪。

一段高い部分が本郭の腰曲輪。 |

|

|

|

| ⑥三郭(右)と四郭間の堀切 |

⑦四郭北の岩盤剥き出しの切岸 |

⑧北側の帯曲輪群。右上の林が三郭。

左の林が四郭。 |

二階堂氏の有力家臣、矢部氏惣領家代々の城。最後の城主は矢部下野守義政であった。

矢部氏は桓武平氏、三浦義明の二男義澄の後裔というので葦名氏と同じ系統である。

二階堂氏に従ってこの地に入り、4代目の清通の時、ここに城を築いたという。

天正17年(1589)10月の伊達政宗による須賀川城攻撃では、矢部義政は二階堂氏を見限り、伊達氏に従属し、戦後、狸森1000貫文、大栗350貫文、堤350貫文、なとり175貫文、計1875貫文の知行を安堵される。

多くの分家があり、越久館の越久(矢部)豊前守義久は伊達氏に使え、越久350貫文を安堵されている。

しかし、最後まで二階堂氏に付き須賀川城に籠城した一族の者が多いという。城は二階堂氏滅亡後、廃城になったという。