3輪自動車

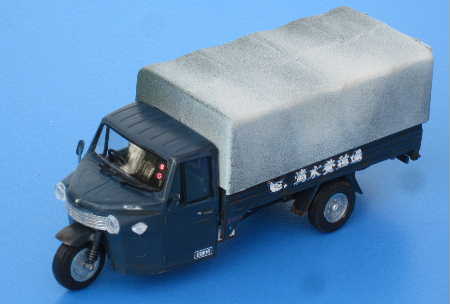

マツダ K360

今でも東南アジア諸国の街で三輪自動車が走っている姿がニュース動画等で見ることがあるが、そこに映る三輪自動車こそが日本のダイハツミゼットやマツダK360の子孫である。

既に本国では博物館所蔵品や個人コレクションの対象になっている骨とう品、産業遺物に近い存在になってしまっているが、海外移転組の子孫が健在なのは嬉しいことである。

ダイハツミゼットと並んで日本の高度成長の黎明期を支えた今はなき3輪の商用車である。

安価と高い機動力、裏通りの狭い道での小回りが利く等のメリットで中小企業や商店に大好評大人気となり、物流の末端部を支えた貢献者である。

東洋工業(現マツダ)が、昭和33年から43年までの10年間にわたり製造し、愛称「けさぶろう」として親しまれた。

軽三輪トラックはダイハツミゼットの棒形ハンドルの前期形が先行していたが、ミゼットが丸形ハンドルに移行した昭和33年(1959)にこのマツダK360が発売された。

東洋工業は戦前から三輪トラックを製造していたが、小回りは効くものの、日本の狭い道路事情を考慮すると今一つ、機動性にかけ普及しなかったが、技術的基盤、ノウハウは取得しており、比較的容易に軽化は可能であった。

初の軽三輪トラックであり、小杉二郎による設計。

ダイハツミゼットの「かえる」を思わせる愛嬌のある丸っぽいイメージに対して、車輪が1周り大きいため、スマートなスタイリングとなった。

また、単色のミゼットに対し明るいツートーンカラーであったため、商用車とは思えないおしゃれさが人気となった。

当然ながらミゼットと比較されたが、K360の方が静粛性は優れていた。

前述のように、タイヤサイズはミゼットの9インチに比べて12インチと大きいことから、ボディサイズは同じであったが、ミゼットよりもひとまわり大きく見えた。

エンジンは空冷 4ストローク OHV V型2気筒のBA型ガソリンエンジンで、最高出力は11馬力 / 4300 rpm 、最大トルクは2.2 kg-m / 3000 rpm 。エンジンはキャビン背後の荷台との間、いわゆるミッドシップに縦置きされた。

3速マニュアルトランスミッションとプロペラシャフトを介し、後輪を駆動した。

ミッドシップ搭載のため、荷台は若干短くなったが、エンジンをキャビンと隔離して搭載したため、静粛性や低重心性、整備性という面ではミゼットより優れていたという。

また、エンジンにアルミを多用し軽量化も図られていた。

フロントサスペンションはオート三輪の競合車種に多いオレオフォーク式でなく、旧式なボトムリンク式を採用しているが、耐久性はこの方式が優れていたという。

1960年代にミャンマーに輸出され、1990年代中期頃まで現地生産が行われていたため、ミャンマー国内では現在でも現役の車両が多数見られるという。

一方、国内では軽4輪車(軽トラ)が主流となりミゼットより3年前、1969年3月に生産が終了している。

ダイハツ ミゼット初期型

ダイハツ ミゼット後期型は昭和34年発売開始のハンドルをステアリング式にしたタイプのミゼットMP型。

車体も大型化し、どちらかというと4輪の自動車に近い。

初期型が、このバイクの後輪を双綸にしただけのミゼットDK型である。

|

|

昔、実家の隣の家で所有していた。

高度成長期のまだ前の段階、まだ、戦後の影を引きずるが、そのうち爆発的発展を遂げる可能性を秘めたまだ貧しい日本、そのもののような印象がある。

個性からすれば、この車がダントツだろう。

|

昭和32年に発売されたが、こちらは屋根付きバイクのようなもの。

バイクの後輪を双綸にしただけという感じ。

ハンドルはバイクと同じバー式、アクセルもグリップ式である。

しかし、ギアはシフトレバー式、ハンドブレーキもあり、シャフトもあり、FR式の4輪車。

まさにバイクと4輪自動車のハイブリットである。

今も3輪バイクや電動3輪バイクに似た形式のものがあるが、ルーツはこのミゼットMP型だろう。

このDKタイプのエンジンは強制空冷2サイクル単気筒250ccガソリンエンジン、最高出力10馬力、最高速度65km/h(カタログ値)、積載量は300kgで車両重量は350kgだった。

販売期間は僅かだったが、小回りが利き、安価であり、零細企業・商店主などの強い味方だった。(Wikipedia等を参考) |

ダイハツ ミゼット

餓鬼の頃、まだ走っていた。交差点を曲がる時、よくつんのめっていた。

でも、2人ほどで先をひょいと持ち上げると元の復帰し、また、何事もなかったかのように走るのが凄かった。

当初はバイクの後輪を双綸にしただけのミゼットDK型として昭和32年に発売されたが、屋根付きバイクのようなもの。

本当はこっちの方が魅力的。

|

ダイハツが零細企業・商店主などの、小口輸送需要を満たす安価な貨物車の開発を思い立ち、当時、車検免除で安い税額などのメリットを持つ軽自動車枠に目をつけ、当時存在した軽自動車免許で運転できる軽オート三輪トラックとして開発したものという。

ダイハツは自社一貫生産による大量生産と販売網を駆使し、低価格販売を実現。

合理的な簡易性と、高い信頼性・実用性を備え大ヒットとなった。

初期タイプは強制空冷2サイクル単気筒250ccガソリンエンジン、最高出力10馬力、最高速度65km/h(カタログ値)、積載量は300kgで車両重量は350kgだった。

昭和34年、ハンドルをステアリング式にした後期タイプがこのミゼットMP型。

車体も大型化し、こうなると4輪の自動車に限りなく近づく。

でも、なかなかの個性、「こち亀」でも頻繁に登場していた。最終のZD型になると、エンジンは305ccに排気量アップされ最高出力も12馬力にパワーアップとなった。

しかし、4輪自動車が普及、安価になってくるとメリットを薄れて行く。

最終的には、昭和47年まで生産が続けられ、33万6534台が製造された。

そのうち半分は東南アジアに輸出された。 |

マツダT2000

数年前、栃木県内の国道50号線を走行していると横の車線にこの車が。

どこかの建築資材会社の名前が書いてあったけど、思わず見とれてしまった。

1962年から1974年まで製造され、究極のオート3輪。

|

エンジンは水冷直列4気筒1985cc、全長6.08m、全幅1.84m、荷台長4.08m、全長6.08mと大型ながら最小回転半径5.93mと小回りが利く。

現在でも現役で幅広い分野で活躍している。

時速は三輪トラックでは最速の100km/h。

丸ハンドル、鋼製独立キャビン、水冷4気筒エンジン、全輪ブレーキ等昭和30年代から始まったオート3輪の全ての要素が備わっており、日本のオート3輪の最終完成形ともいえるモデルだったという。

ちなみにサンバイザーや燃料計などは以前はなかったそうな。

当時の価格は最長型で68.0万円、同クラスの4輪トラックより10万円ほど安かった。

小型車扱いで4m超の荷台、小回りが利くということで、特に材木業者を中心に根強い支持を得た。

まさに日本の高度成長期を支えた車である。 |

ダイハツオート三輪 CM10T

タイではサムローというオート三輪車が今も利用されている。

インドではオート・リクシャー、パキスタンではリクシャー、バングラデシュではベイビータクシー、ネパールではテンプー、インドネシアではバジャイと呼ばれている。

これらは日本から輸入したダイハツのミゼットなどをタクシーに改造したものもあったが、日本の郵政省が郵便収集車をダイハツの三輪トラック『ミゼット』から四輪トラックに変えた際に、中古のミゼットをODAとしてタイに輸出したのが始まりとされる。

すべては日本のオート三輪の子孫なのである。

そのオート三輪は日本独特の車種であり、第一次世界大戦後に発明されたという。

1917年頃、大阪で前2輪・後1輪で前方に荷台を持つ自転車式貨物車(フロントカー)に、アメリカ製のエンジンキットを装備したものが出現したのが最初と見られている。

1930年代後半には「ダイハツ」、「マツダ」、「くろがね」の三メメーカーが中心となって生産された。

しかし、戦時中になると、より大型の軍用車両の生産が優先され、小型の民需用のオート三輪の生産はほとんど途絶えた。

戦後、トラック生産が再開されると、安価なオート三輪が復活。

終戦で市場を失った航空機産業も参入し、市場が活性化。

エンジン、車体も大型化していった。

エンジンは戦前が700cc前後の単気筒型であったが、4輪トラックを上回るような、1.5t

- 2t 積みのオート三輪まで出現した。

メカも向上し、空冷の単気筒ないしV型2気筒からサイドバルブからOHVへの移行、自動進角装置、油圧調整タペット、シュラウド(導風板)付強制空冷方式、サーモスタット付冷却ファンの採用などが行われ、排気量や気筒数以外は同時期の小型四輪車用エンジンよりも進歩していた。

丸ハンドルの普及でサドル型の運転席が廃止されると、1950年代末期からマツダとダイハツは水冷直列4気筒ガソリンエンジンを導入した。

2000ccエンジンを搭載するマツダT2000がその頂点となる。

オート三輪は昭和20年代、簡易な輸送手段として戦後復興に貢献、多くの業種で使われた。

四輪トラックよりも格段に小回りが利くことから、特に狭隘な市街地や、林道での材木運搬では重宝された。

特に林業で多用されたのは狭くカーブの多い林道で、旋回半径が小さいことに加え、悪路での走行性が抜群であったためである。

しかし、カーブでは転倒しやすく、高速走行に不向きなことや、居住性の悪さが敬遠されるようになる。

さらには発展すると四輪トラックとの価格差が縮小して、市場競争力を失い、三輪とする意義が薄くなってしまった。

1965年には三輪車運転免許も廃止された。

マツダとダイハツが最後までオート三輪市場に残ったが、ダイハツが1972年、東洋工業が1974年についに撤退する。(Wikipedia参照)

ダイハツ オート三輪 CM10T は、マツダT2000と双璧を成すオート三輪の完成形である。

昭和30年発売、昭和32年には10万台以上が生産された。

データ(年型) 全長: 4475mm、全幅: 1700mm、全高: 1890mm、軸距: 2970mm、車両重量:1330 kg、乗車定員: 3名

機関型式: 水冷直列4気筒 頭上弁式 1490cc (68PS/4800rpm)(15.5m・kg/3600rpm)、最大積載量: 1500kg