常陸太田市幡町台出土の土器及び石器についてⅢ(その1)

弥生時代土器

1 はじめに

Ⅰ及びⅡでは幡台地南端部付近で採取した旧石器及び縄文時代の土器及び縄文時代の所産と推定される石器について報告した。

本章ではそれに引き続いて幡台地南端部から出土した弥生時代の土器及び周辺で採取した石器について報告する。

Ⅱで述べたように,幡台地最南端部付近の畑から,作物の植え替えに伴ない各時代にわたる大量の土器片が出土した。

出土した土器片の量としては,弥生式土器が全体の60%を,次いで古墳時代初期の五領式土器が25%,縄文土器は約15%を占める。

本章では出土した土器の2/3を占める弥生式土器及び周辺の畑から出土した弥生式土器について報告する。

出土した土器は幡台地上の遺跡で出土が報告されている弥生後期末の十王台式も多かったが,後期前半の東中根式及びその並行期の土器,天王山式さらに中期の足洗式,野沢式等,台地上の遺跡についての報告書で未報告の時期の土器も多く見られた。

また,周囲の畑から採取した石器はほとんどが縄文時代のものと考えられるが,それらの中にのみ形石器,扁平片刃石斧,玉砥石等の弥生時代の石器もいくつか認められた。

特筆すべき石器としてはアメリカ型石鏃が数点採取されている。

さらには破損品ではあるが,環状石斧も見られた。

ここではこれらの石器についても併せて報告し,弥生時代の幡台地南部の状況を考察する。

2 幡台地の位置と環境

幡台地の位置と環境については,「茨城県史料 考古資料編 先土器・縄文時代,弥生時代及び古墳時代」のそれぞれ「森東貝塚」「幡山遺跡」及び「幡山古墳群」「幡横穴群」や横倉要次氏の報告等(参考文献 1)~5)

Ⅰの文末に掲載)に詳しく記述されているので省略する。

3 土器出土場所とその周辺

土器片が出土した土坑及びその状況についてもⅡで述べたので省略する。

本章で報告する石器類と土坑以外の土器採取地の調査位置名称C,D,E、FはⅡに示したものと同じであるので位置図の掲載は省略する。

なお、弥生時代の遺物はC,D,Fの3地区及びで住居跡と思われる土坑から多く出土または採取している。

これらの場所はⅡで紹介した縄文時代の資料及びⅣで紹介する古墳時代の資料出土場所と複合している。

第5、6節に紹介する土器はこれらの場所から採取・出土したものである。

なお,弥生式土器片と考えられる土器片はC,D,Fの3地区以外でも散布を確認することができる。

しかし,弥生式土器は比較的薄く,耕作により小片化しているものが多い。

4 発掘調査報告書に見る幡台地の弥生式土器についての記述

幡台地上では,過去に幡山古墳群の発掘,森東貝塚,築崎貝塚の発掘において弥生土器の出土が確認されている。

このうち,幡山古墳群の発掘では古墳の封土中から十王台式の弥生式土器が検出され,十王台式以外の時期の土器は確認されていない。

森東貝塚,築崎貝塚の発掘においては,少数の弥生式土器片が検出されている。

これらは十王台式よりは古式であり,後期前半の長岡式であると報告されている。

また,森東貝塚からは1片だけ中期の足洗式土器片が出土している。

そして長幡部神社周辺と築崎貝塚付近に集落跡が存在を想定している。

このように幡台地上の遺跡からは,弥生後期の土器が出土していることが報告されているが,後期以前の土器はただ1片の足洗式土器を除いては確認されていない。

なお,南東に位置する岡田遺跡からも十王台式土器の出土が報告されている。

里川を隔てて北西に位置する瑞竜遺跡には十王台式の他,中期の土器が,南西方向の坂口遺跡からは中期の土器が検出されている。

5 土坑内から出土した弥生式土器について

土坑内からは,茨城県において発見される弥生時代のほぼ全時期の弥生式土器が出土した。

時期により出土した土器の量には差が見られるものの,その中でも後期の土器が圧倒的に多い。

この傾向は土坑周辺の畑地に散布している土器片についても当てはまり,付近には弥生後期の住居跡が集落規模で存在しているものと思われる。

北側の幡山遺跡では,出土した弥生土器は全て後期後半の十王台式であったが,森東貝塚において出土した弥生土器はこれに対して十王台式より古い長岡式系の土器と報告されている。

このことから土坑内から出土した後期の土器は,幡山遺跡と森東貝塚からの出土土器が混在したような様相であり,十王台式とそれより若干古い後期前半の土器が半分半分という感じである。

ほとんどの土器は後期に比定されるものであるが,一部,少数であるが,中期前半の土器や中期後半の足洗式,野沢式も確認される。

また,後期前半の東北南部に分布の中心がある天王山式土器も含まれる。

これらの時期の土器は,過去の付近の遺跡調査等でも確認されておらず,幡台地での人間の生活の痕跡の空白域を埋める位置付けが与えられる。

なお,後期前半の土器は,森東貝塚・築崎貝塚の発掘報告書では,長岡系の土器と報告しており,本土坑から出土した同時期に比定される土器の模様も森東貝塚、築崎貝塚から出土したものと似ているが,明らかに東中根式に比定されるものも多く見られる。

長岡系というより距離的に近い東中根式の影響が強く,東中根並行式と呼んだほうが良いのかもしれない。

以下に本土坑から出土した土器について報告する。

5-1 弥生中期前半の土器

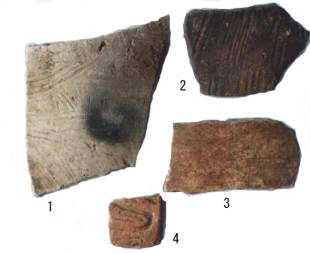

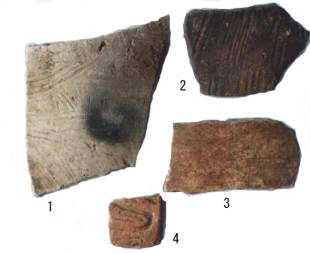

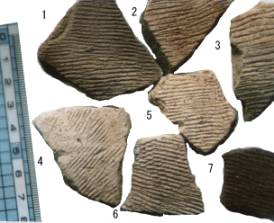

弥生中期前半の土器を図5-1に示す。

太く浅い条痕文が施された1 ,1 よりはやや 細い条痕文の2 ,工字文を持つ4 等の土器が確認された。

1 ,2 は女方遺跡や小野天神前遺跡等で発見されている人面付土器の胴部の模様と良く似ており,3 ,4 は大沼遺跡で出土した土器の模様と似ている。

いずれも茨城県内の弥生式土器としては初期の部類に属するものであり,縄文時代晩期の土器と並行するとも言われている。

幡台地では縄文時代晩期の土器は未だ確認されていないが,図5-1に示す初期の弥生式土器が確認されることから縄文時代晩期の土器も存在する可能性がある。 |

|

|

図5-1 弥生中期前半の土器 |

5-2 弥生中期後半の土器

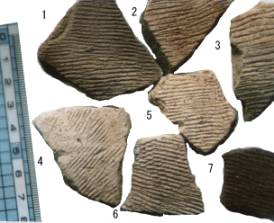

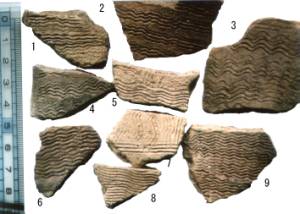

図5-2及び図5-3は足洗式土器であり,2本あるいは3本の太く浅い平行沈線文が渦状(破片のため,渦の弧のみが確認される。)や山形文が施文される。

図5-3の2には縄文も見られる。いずれも色調は白っぽい。

図5-3の土器は焼成も良好である。

これに対して図5-2の土器は表面が脆い。

足洗式土器は森東貝塚で1片のみ確認されたが,本土坑出土の土器から,改めて足洗期における遺跡の立地が確認される。 |

|

|

|

図5-2 足洗式土器 |

図5-3 足洗式土器 |

5-3 弥生後期前半の土器

図5-4は摩消縄文が見られる栃木方面に分布の中心がある野沢式土器である。

縄文は縄文時代の土器に比べてかなり細い。

比較的薄手であり, 色調はかなり茶色が濃い。

野沢式土器は那珂台地からも出土することから栃木方面との交易がこの時期に幡台地まで及んでいることを示している。 |

|

図5-5は東北南部に分布の中心がある天王山式土器片である。おそらく当地方からの搬入品であろう。

本形式の土器は那珂台地方面でもかなりの遺跡から出土が報告されており,後期前半期の交易の状況が伺える。

幡台地も那珂台地方面と東北南部方面を結ぶ交易路の中継地の一つであったことが証明される。天王山式土器と同時に出土するものにアメリカ式石鏃があるが,この形式の石鏃も確実なものが4点,亜種と考えられるものが2点採取されている。

これらについては第7節で紹介する。 |

|

|

図5-4 野沢式土器 |

|

図5-5

天王山式土器 |

天王山式土器が東北南部方面からもたらされたものであれば,当然,反対方向の那珂台地方面からもたらされたものが存在するはずである。

この時期,那珂台地では東中根式土器が使用されており,本土坑からも図5-6,7,8に示す東中根式土器が出土した。

図5-6は口縁部であり,口縁は無文であり,口縁の15mm下に隆起帯が施され, その下には波状文が施文される。

色調は白っぽく, 焼成は良好で硬質である。

類似した土器は那珂町やひたちなか市のいくつかの遺跡から出土している。

図5-7 に口縁部に隆起帯がある土器片を一括して示す。 |

|

|

|

図5-6 東中根式土器 口縁部 |

図5-7 東中根式土器 口縁部隆起帯

|

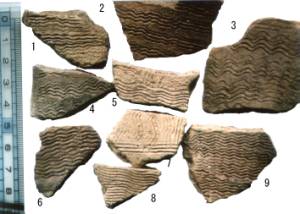

図5-8はいずれも櫛描による格子目文が見られる土器である。線の数は4 ~8

本であり, 線間のピッチ は2mm 程度が多いが, 疎密が見られる。いずれも焼成は良好であり,白っぽい色のものから薄茶色のものまであり,製作された場所が異なるものと思われる。

本台地の土器の胎土は小粒の石英粒が混じるものが多いが,4は若干石英の小粒が見られるが,

他はほとんど見られていない。図5-9も口縁部であり,口縁は無文であり,口縁の20mm下に隆起帯が施され,

その下に粗い縄文が施文される。図5-10は口縁部の破片であるが,3本の細い櫛描の直線文が約60°の角度を以って施文される。

3本のうち,真ん中の1本が深く,両側の2本の線は浅めである。図5-11は口縁部であるが、指頭で圧した偏平隆帯に一部がかかるように格子文が施文される。 |

|

|

|

図5-8 東中根式土器 櫛描格子目文 |

図5-9 後期前半の土器(1) |

|

|

|

| 図5-10 後期前半の土器(2) |

図5-11 後期前半の土器(3) |

図5-12 後期前半の土器(4) |

|

|

|

| 図5-13 後期前半の土器(5) |

図5-14 後期前半の土器(6) |

図5-15後期前半の土器(7) |

図5-12 は櫛描による縦区画の間に波状文を充填する。

十王台式土器の最も代表的模様であるが,施文は深く、かつ粗いタッチである。

図5-13 は波状文,櫛描連弧文が描かれた土器片である。十王台式土器の波状文,櫛描連弧文に比べるとピッチが粗く,粗雑である。5,7

は波状文,櫛描連弧文の下部に縄文が施される。

図5-14 は撚糸文による附加条第1種が施された土器片である。

図5-15は撚糸文による附加条第1種が施された土器片である。

第5-12から17の土器片は,森東貝塚,築崎貝塚から出土した土器片の模様とかなり類似している。

5-4 後期後半の土器

|

後期後半の土器である十王台式土器片も多く出土した。

図5-16は代表的な十王台式の壺型土器の頸部から胴部にかけての破片である。

この土器片の中に十王台式土器のほとんど全てのエッセンス が凝縮されている。

櫛描による縦区画の間に波状文を充填し,その下部に櫛描連弧文が描かれ,その下に羽状撚糸文で見られる。

8本を1単位とした施文櫛で波状文,連弧文,直線文が描かれる。

おそらく1本の施文櫛を使用して描かれたものと推定される。

図5-17 は波状文が見られるものである。

2,5,3,7 は4本櫛を1単位としている。

2~7 は隆帯やその下部に波状文が見られる。

隆帯は指頭により潰され偏平となっており,その直下から波状文が施文される。

図5-20の1は羽状縄文,2 は撚糸文が施文されている土器片である。

|

|

|

図5-16 十王台式土器(1)胴部 |

|

|

|

| 図5-18 十王台式土器(2)波状文 |

図5-18 十王台式土器(3)隆帯 |

図5-19 十王台式土器(4)羽状縄文 |

|

|

|

| 図5-20 十王台式土器(5)撚糸文 |

図5-21 十王台式土器(6)羽状縄文 |

図5-22 十王台式土器(6)羽状縄文 |

|

|

|

| 図5-23 十王台式土器(7)縄文、附加条第2種 |

図5-24 十王台式土器(8)附加条第2種 |

図5-25 十王台式土器(9)口縁部格子文 |

図5-20は撚糸文が施された土器片であり、このうち5は底部付近の土器片である。

図5-21 は羽状縄文が見られるものである。

図5-22 は図5-21 に比べてピッチが大きく,かつ撚糸も太い,また,土器の肉厚も厚手である。

弥生式土器ではなく,縄文土器の可能性もある。

図5-23 1~5はやや太めの縄文が見られるものである。

図5-23の6と図5-24 は附加条第2種が見られるものである。

図5-25は口縁部であるが,口縁は凹凸模様が付けられ,その下にはタッチの粗い格子文が描かれる。格子文の下は隆帯となる。

|

|

|

| 図5-26 土器底部 木葉痕 |

図5-27 土器底部 布目跡 |

図5-28 十王台式土器底部 |

図5-26、27、28 は底部である。図5-26には木の葉の圧痕が,図5-27には布目圧痕が見られる。

布目はかなり目が細かいものである。

図5-28は高坏の脚部である。

紡錐車は図5-30に示す1点のみが土坑からは出土した。

破損品であるが,完形とすれば直径40mm弱位の大きさであり,篠の先で突き刺して模様を付けている。

|

|

| 図5-29 高杯 脚部 |

図5-30 紡錘車 |

6 土坑以外で採取した土器

5では土坑内から出土した土器を紹介したが、前述したように幡台地全体にわたり広範囲に弥生土器片が散布している。

残念ながらほとんどは長年の耕作により小片化しており磨耗が著しいが、畑を深く掘った時などに比較的良好な資料が出土することがあり、本節ではその一部を紹介する。

|

|

|

| 図6-1 C地区の畑から出土した土器1 |

図6-2 C地区の畑から出土した土器2 |

図6-3C地区の畑から

出土した高杯脚部 |

図6-1から図6-3はC地区の畑から出土した土器等である。

この畑は第5節の土器が出土した土坑から長幡部神社側へ南に20m行った場所である。

畑の西側には現在、墓地になっている小さな古墳が存在する。(既に消滅。)

畑はほとんどの場所は30cm程度掘るとローム層が現れるが、小古墳の周囲は古墳の盛り土を掘った跡であろうかまたは住居跡であろうか80cm程度掘らないとローム層までは至らない。

この畑からはⅡで紹介した縄文土器、石器及び土師器、須恵器も多く出土する。

(最も出土量が多いものは土師器である。)

図6-1は中期の土器である。壷胴部の破片と推定され、全面に縄文が施される。

この2片が同一個体のものであるか不明であるが、ともに焼成は良好であり、淡褐色を呈する。

図6-2は後期前半の東中根式あるいは併行期の壷上部の破片である。数本を1単位とした櫛描による波状文が施される。 |

|

|

|

図6-4 C地区の畑から出土した紡錘車1 |

図6-5 C地区の畑から出土した紡錘車2 |

図6-3に示す高杯の脚部は細い粘土紐による上下2箇所の装飾があり余り類例を知らない。

土坑からも紡錘車の欠損品が1点出土しているが、この畑からも完形品が2点出土している。

図6-4は直径39mmのやや薄手のものである。

表裏に山型文が描かれる。これらと模様等が類似のものは付近では,那珂町西塙遺跡から多く出土している。

図6-5は無文であるが厚手であり直径49mmを呈する。

これらの紡錘車の存在から, 弥生時代から幡台地でも地名どおり,機織りが行われていたことが証明される。

もっとも幡という地名は, 律令制下で長幡部族がこの台地に居住して機織りに従事したということに基づいていると言われており,

弥生時代まで地名の由来が逆上ることはない。

土坑より西に50mの位置にあるD地区の畑からは図6-6に示す土錘または紡錘と推定される弥生遺物が出土している。

さらに西に50mの位置にあるF地区の畑からは排水溝を掘る際、図6-7に示す土器が出土している。

図6-7は典型的な東中根式土器の壷の口縁部である。

図5-6に示す土器に類似する。

口縁径は12cm、最も縊れた部分の径は9.5cmである。

完形品としては高さ25cm程度と推定される。

口縁部は無紋であるがその下の隆起帯には製作者の指紋が明瞭に観察される。

隆起帯の下部には3本の櫛による波状文が荒く施文される。

色調は白っぽい淡褐色であり焼成は良好であり、硬質である。厚さは3mmである。

土坑と本土器の出土場所は100m程度離れているが、東中根期の遺跡範囲の広がりが推測される。

|

|

|

|

図6-6 土錘または紡錘 |

図6-7 F地区出土の東中根式土器壷口縁部 |

注)大洗町教育委員会の蓼沼さんよりコメントをいただきました。

図6-6の資料については、縄文時代後期、堀の内、加曾利B,安行式土器の時期の「有溝土錘」の可能性が大きいとのことです。

出土地点からはこれらの時期の土器が出土しますので矛盾はありません。

それにしても多くの時期が複合する遺跡では、縄文時代の遺物と思っていたものが、旧石器時代のものであったり、弥生時代の遺物と思っていたものが、縄文時代のものであったり、大変です。

他にも他の時代のものを縄文時代だ、弥生時代だといって紹介しているものが有りそうです。

ホームに戻る。