常陸太田市幡町台出土の土器及び石器についてⅡ(その1)

縄文時代の土器

1はじめに

Ⅰでは幡台地南端部で採取した旧石器について報告したが,本章ではそれに引き続いて幡台地南端部付近で出土した縄文時代の土器及び採取した石器並びに石器製作に関わる石材等について報告する。

幡台地南端部付近は,ほぼ平坦な地形であり,畑地の中に住宅が存在する景観を示している。

畑地には遺跡の存在を示すようにめのうやチャ-トの破片や土器片が散布しているが、それらの土器片は長年の耕作により小片化し,磨滅が著しい。

しかし,その散布量は多く,耕土の下に遺跡が埋蔵されていることが暗示される。

それを証明するように,幡台地の最南端部付近の畑から,平成6年頃、大量の土器片が出土した。

出土した土器片の量としては,東中根式及び十王台式を中心とする弥生後期の土器が全体の60%を,次いで古墳時代初期の土師式土器が25%を占める。

本報の副タイトルとしている縄文土器は約15%と僅かであった。

しかし,出土した縄文土器の時期は広い時代範囲に及び,早期の田戸下層式から後期の安行式に至る早期,前期,中期及び後期,各時代の縄文土器が確認される。

これらと伴に,めのう,チャ-ト等の剥片類も若干出土した。

周辺の畑地に散布する土器片は,小片かつ磨滅したものが多いが,めのう,チャ-ト等の剥片,砕石類は,耕作の影響を余り受けておらず,これらに混じって石鏃等の石器類も採取することができる。

これらの石器類には旧石器時代や弥生時代に比定されるものもあったが,ほとんどは縄文時代の所産と考えられる。

また、これらを採取し採取場所と石器の種類等の関係について調べたところ非常に興味のある関係が見られた。この結果と出土した土器により,縄文時代の幡台地南部の縄文時代の遺跡立地状況を考察してみた。

なお,出土した土器片の大半を占める弥生式土器と土師式土器及び明確に弥生時代のものと比定される石器類については次章以降で報告する。

2 幡台地の位置と環境

幡台地の位置と環境については,「茨城県史料 考古資料編 先土器・縄文時代,弥生時代及び古墳時代」のそれぞれ「森東貝塚」「幡山遺跡」及び「幡山古墳群」「幡横穴群」や横倉要次氏の報告等(参考文献 1)~5)

)に詳しく記述されているので省略する。

文献リストはⅠの末尾につけている。

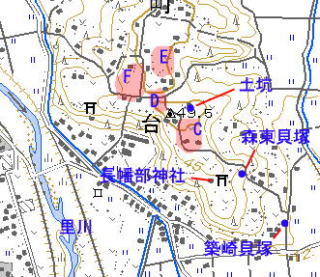

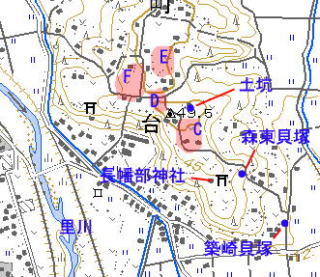

3 土器出土場所とその周辺

|

土器片が出土した土坑は,「小沢郷浄水場」の北東20mに位置する。

この場所は幡台地の南端部近くの平坦部であり,標高は約50mを測る。

この場所の南側は長幡部神社まで続く緩斜面となっており,50m東からは茂宮川が開析した沖積地へ続く急斜面となる。

付近の遺跡としては,南東300 mに縄文前期前半の関山式土器を出土した森東貝塚が,西300

mには線刻壁画で著名な幡横穴群がある。

横倉要次氏が報告(参考文献5)) した縄文後期後半安行式に比定される注口土器の出土位置は,西側200

mの地点である。

なお,この一帯には幡第1区古墳群が存在していたとされるが,墳丘を僅かに残す古墳が1基確認されるだけで,他は消滅状態にある。

図3-1に調査を行った範囲を示す。

範囲は便宜上CからFまでの4つの地区名を付ける。

土器が採取、出土したのはC地区の2箇所(北側の1箇所は第5節で出土土器を紹介する土坑)とF地区の合計3箇所である。

D地区からは良好な縄文土器は採取していない。

C~Fの4つの地区の畑からは石器類のみを採取している。

注口土器の出土地点はF地区に位置する。

|

|

|

図3-1 幡台地南端部概略と縄文遺物調査位置 |

第5節に紹介する土器はC地区北の住居跡と推定される土坑状の遺構から出土したものである。

4 土坑状遺構の状況

多くの土器が出土した場所は,地表からロ-ム層までの深さが周囲の場所よりも深い「土坑」状の堀り込み部分からである。

この土坑の基本土層は建築に伴う盛り土部が約5cm、その下に畑であった時の耕土層が15~20cm、さらにその下に黒土層が60cmありローム層に達する。遺物は主に黒土層の下部からロ-ム層までの間に包含される。

一部の遺物は土坑の周囲の黒土層からも出土している。黒土には炭の粒子が多く含まれる。

|

なお、土坑以外の場所の黒土層の厚さは15~20cm程度しかなく、その下がローム層に達する。(写真の土器は土師器である五領式土器である。)

この土坑の平面的な大きさは,直径4m程度と推定される。試掘したのは北側の約半分である。

土坑底部のロ-ム面までは地表より1m程度の深さがあり,底面はほぼ平坦であった。

底面はそれほど固く締まっている感じではなかったが,柱跡と推定できる落ち込みが見られた。

なお,試掘の範囲においては,炉跡と確認できるものはなかったが,比較的大きな河原石が数個出土している。

ただし,それらに熱を受けた痕跡は見られていない。

したがって、これらの事実からは本土坑が住居跡であるとは断言はできないでいる。

出土した遺物は,ほとんどが土器片であり,出土量はダンボ-ル箱1個分程度である。

しかし,接合できるものはごく僅かであった。

前述したように土器片は弥生式土器と土師式土器が85%程度を占め,縄文土器は全体の15%程度であった。

土師式土器でも余り新しい時代のものはなく,比較的古式の型式である五領式土器以外の形式のものは確認できていない。 |

| 図4-1 土坑からの土器出土状態 |

|

土抗内からの土器片の出土状態は縄文,弥生,土師式土器がほとんど上下関係なく混在しているような状況を示していた。

また,多くの土器片は表面及び破片周辺部が磨滅している状態であった。

以上の状況から,本土坑は住居跡というよりは、土器捨場的な性格のものではなかったかと推定される。

ただし,住居跡を土器捨場に転用したものか,あるいは,始めから土器捨場として掘ったものかは判断できない。

出土した最も新しい時期の土器が五領式土器であることからこの土坑が形成されたのは,古墳時代の始めころである4世紀末と思われる。

土師式土器と供に出土する縄文,弥生式土器片は周囲に散布していたものを拾い集めて,破損した土師式土器と供にこの土坑内に廃棄したものと思われる。

このため,本土坑の土器片は土坑周囲に散布している土器の種類をほとんど網羅しているものと考えられ,本土坑から出土した土器から周辺の遺跡の時期が特定できると考えられる。

なお,土坑内からは若干であるが石器類も出土している。

その中で完形の石器は,「石のみ」と凹石等数点であり,その他,チャ-トの残核,めのうの剥片破損品等が認められた。

この「石のみ」は弥生時代に特徴的な石器である。

5 土坑内から出土した縄文土器について

土坑内からは早期,前期,中期,後期にわたる長期の時期の縄文土器が検出されたが,出土した土器片の総数はそれほど多くはない。

これらは,近隣の森東貝塚や築崎貝塚及び幡山遺跡等で確認された土器と型式・時代区分に共通したものであり,これらの遺跡の調査結果では確認されていない型式の資料は認められない。

しかし,出土品からは,森東貝塚や築崎貝塚を築いた人々の居住範囲が台地上平坦地部まで広がっていたことや,幡台地南部には縄文時代の早期から後期までの長期間,断続的に人が居住していたことがわかる。

5-1 縄文早期の土器

図5-1、図5-2に早期の縄文土器を示す。早期の土器片と識別できたものは,ここに示す5個の小片のみである。

図5-1には沈線文,図5-2には刺突文が認められ,沈線文系の田戸下層式土器に比定されるものである。

刺突文は,小径の篠等の先端を斜めに突き刺して施文したものである。田戸下層式土器は少量ではあるが付近の築崎貝塚や幡山遺跡でも検出されている。築崎貝塚と本土坑は距離にして約

300m程度であり当貝塚との関係が考えられる。

土器の色調は白っぽいものと茶色っぽいものがある。焼成は比較的良好である。土器の厚さは1cm

程度のものから薄いものまで認められる。 |

|

|

|

図5-1 早期の土器1 |

図5-2 早期の土器2 |

5-2 縄文前期の土器

図5-3から図5-5に胎土に繊維が混入している土器片をまとめて示す。

繊維土器片は40片ほどが出土しており,出土した縄文土器片の数としては他の時期の土器片と比べて比較的多いが,小片が多く磨滅も進んでいる。これらは,森東貝塚,築崎貝塚で最も多く出土している縄文土器と同系統のものであり,前期前半の花積下層式~関山式~黒浜式に比定される土器である。

色調は,灰~黒っぽいものと茶色のものに2分される。胎土には繊維の他,1mm径程度の長石の白い粒を含むものが多い。

中には2mm程度の大きな粒の混じるものもある。この傾向はより後の時代の当地出土土器片にも共通して見られる場合が多く,この1mm径程度の長石の白い粒を含む地を持つ土器が当地の在地性のものと思われる。

土器の焼成は余り良好とは思えない。

土器の厚さは7mm 程度が平均である。

本土坑は森東貝塚とは距離的に約200 m程度離れているに過ぎないため,これらの土器片は森東貝塚を形成した縄文人あるいは同時期の者が用いたものと思われる。 |

|

|

|

図5-3 前期前半の土器1 |

図5-4 前期前半の土器2 |

なお,本土坑と森東貝塚の間の畑地や長幡部神社の境内においても繊維混入土器が時々採取されることがある。

しかし,この系統の土器の分布は,本土坑周辺が最西端,最北端ではなく、より西側,北側のF地区でも確認されるため、この時期の遺跡として、密度は低いが予想以上の広い範囲を持っている。

|

図5-3、4に示す土器は,いずれも胎土に繊維を含むが含有量にはかなり差が見られる。

図5-3に示す土器はル-プ文が明瞭であるが胎土の繊維の量は少ない。

図5-4の土器のように羽状縄文が見られるものがある。

いずれの土器も比較的厚手であり,焼成は繊維の量が多いものほど良好ではなく,もろい。

しかし,繊維量が少ない土器の焼成状態は比較的良好である。

図5-6に示す土器のように繊維が混入した土器片は多いが,無文のものが非常に多い。

前期後半の土器を図5-5に示す。

連続刺突文や条線文帯を有するものが認められる。これらは興津式の土器と考えられる。

前半の繊維土器に比べるとその出土量は少なく,確認できたものは小片が5個のみである。これらの土器は森東貝塚でも少数確認されている。

|

|

|

図5-5 前期後半の土器 |

5-3 縄文中期の土器

図5-6、7に縄文中期のものと考えられる土器を示す。

全般的に縄文は太く,厚手である。加曽利E式または並行期の土器と思われる。

図5-7上は口縁部であるが,口縁部が胴部よりもかなり厚手であり,沈線で連続したS字模様が付けられている。余り類例を見ない。

下は口縁部の突起である。

一般に縄文中期の遺跡は,前期に比べ規模も大きくなり,遺物も多いのが関東地方での傾向である。

常陸太田市域にも同時期の多くの遺跡が確認されている。

しかし、本土坑出土の土器片数で見る限りでは,数量的に少なく、幡台地南端部は集落のはずれであるか,そもそも幡台地では大規模な集落の形成はなかったのではないかと考えられる。

|

|

|

|

図5-6 中期の土器1 |

図5-7 中期の土器2 |

5-4 縄文後期の土器

図5-8から図5-11に縄文後期のものと考えられる土器を示す。

後期の土器は中期の土器に比べ,縄目も幾分薄手となってくる。後期前半の土器としては,図5-8、9は堀之内式系の土器であり、図5-8には渦巻文が見られ、図5-9は口縁部の飾り部分である。

|

|

|

| 図5-8 後期の土器1(堀之内式) |

図5-9 後期の土器2(堀之内式) |

図5-10 後期の土器3(堀之内式) |

堀之内式に後続する加曽利B式に比定されるものに図5-10の4点が認められる。

口縁部の特徴から加曽利B3式と思われる。

図5-11は後期後半期の安行1式と推定される。

この中には磨消縄文が認められる土器片も認められる。なお,中後期の所産と考えられる土器片は,本土坑周辺よりも西側,北側のE地区に比較的多く散布しており,本土坑より東側,南側のA,B地区には散布が確認できない。おそらく本土坑が最東端ではないかと思われる。

したがって,前期の繊維混入土器の散布地とは,散布範囲が全く逆になることになる。

第7節に詳細に述べるが,同様の傾向は石鏃を始めとする石器類の採取位置についても当てはまり,後期になって盛行する有茎石鏃等の散布範囲と後期の土器片の散布範囲が比較的良い一致を見る。

これに対して無茎石鏃の散布範囲は,偏りが余り見られていない。

晩期に比定される土器は,土坑内出土の土器の中には確認できなかった。

縄文土器片は,上記以外にも多数出土しているが,小片であったり,文様が不鮮明であったりするため,時期を推定できないものが多い。 |

|

|

図5-11 後期の土器5(安行式) |

6 土坑以外で採取した土器

第5節では土坑より出土した土器を紹介したが、幡台地全体にわたり縄文土器の破片が散布する。

ただし、いずれも長年の耕作のため小片化しており、量もそれほど多い訳ではない。

しかし、深い穴を掘った時などには良好な資料が出土することがある。本節ではこれらを紹介する。

6-1 早期の土器

図6-1に示す早期の条痕文土器がC地区の畑で出土した。

この地点は土坑から20mほど南に位置する。土器は田戸下層式に比定される。

土坑からも同時期の土器は出土している。 |

|

|

図6-1 C地区出土の早期の土器 |

6-2 前期の土器

F地区の畑で排水溝を掘った時、図6-2に示す繊維を大量に含む土器が出土した。

上右の土器には一部、赤い彩色が残っている。花積下層式から黒浜式に比定される。

出土位置は同時期の土器が出土した土坑から100m以上離れた場所であり、前期の遺跡範囲がかなりの広がりを持つことを示している。 |

|

|

図6-2 前期の繊維土器 |

6-3 後期の土器

中期の土器はC地区でもF地区でも出土しなかった。

土坑以外ではE地区で若干の破片が見られたのみであり、第5節で述べたように中期には幡台地には大規模な遺跡は形成されなかったようである。

しかし、C地区とF地区では図6-3から図6-6に示す後期の土器が出土している。

図6-3,4は図6-2とほぼ同じ場所のF地区で出土した土器である。

図6-3は加曽利B式土器である。

口縁部であり、6mm程度と薄く、硬く焼成されており、内面は研磨されている。

2本の線で区切られた中に縄文が施文され、その下は無文である。右も口縁部であるが指頭による押捺が施され、その下に縄文が付けられる。弥生後期の十王台式土器に良く似るが9mmほどの厚さを持つ。内面も良く研磨されている。

|

|

|

| 図 6-3 F地区出土の後期土器(加曽利B式) |

図 6-4 F地区出土の後期土器 |

図 6-5 C地区出土の後期土器 |

図6-4は同じ場所から出土した後期の土器である。

左の土器には磨消縄文が見られ、中央下の土器には貼り瘤状の突起が見られる。

右の土器は指頭による押捺が施された口縁部である。これらの土器は加曽利B式及び安行Ⅰ式と思われる。

なお、出土場所に隣接した畑からは後期の注口土器が出土している。

後期の土器は、図6-1に示す早期の土器が出土した同じC地区の畑からも出土している。

このうち図6-5は口縁部であり、円形の模様のある部分が盛り上がっている。

東北系の土器と思われる。図6-6は加曽利B式及び並行期の土器である。

図6-6中央の土器には格子文が見られ、内面は研磨されている。 |

|

|

図 6-6 C地区出土の後期土器 |

ホームに戻る。