常陸太田市幡町台出土の土器及び石器についてⅢ(その2)

弥生時代の石器と遺跡立地論

7 弥生時代の石器

土坑及び付近から出土した弥生時代の土器は,茨城県北部の弥生時代の遺跡で出土するほとんどの時期のものが見られ,量的にも多いため,付近に弥生中期から後期にかけての集落跡が埋もれているのは間違いないと思われる。

一方, 弥生時代の石器については土器の量に比べると一般に非常に出土量が少ないと言われているが,弥生時代の所産と特定できるいくつかの石器が出土あるいは採取されたので本節で紹介する。

Ⅱで紹介した石器の中の大型石鏃等は弥生時代の所産である可能性がある。

また,不定形石器のいくつかも弥生時代のものであるのかもしれない。

土坑から出土した土器の中に天王山式土器片が認められることは,前述したが天王山式土器に共伴する特徴的な石器であるアメリカ式石鏃が数点採取された。

アメリカ式石鏃については,那珂台地の弥生時代の遺跡等で何点か出土・採取が報告されており,東中根遺跡等では天王山式土器に共伴して出土している。

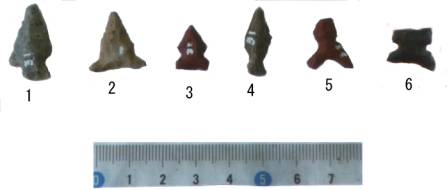

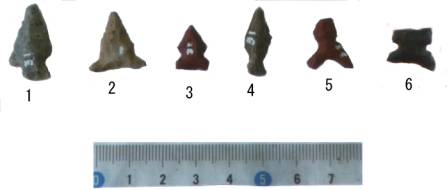

図7-1の1~6は採取したアメリカ式石鏃及びアメリカ式石鏃の可能性のある石鏃である。

このうち,1、2,3,6の4点は基部の張り出しと抉り込みが明確でありアメリカ式石鏃と断定して差し支えないものである。

いずれも共通の特徴があるが形状はそれぞれに異なる。 |

|

|

図7-1 アメリカ式石鏃及びアメリカ式石鏃の可能性のある石鏃 |

1は張出部が一部,欠損している。形状は「樅」の木に似ており,先端から見ると弥生時代の有茎石鏃に共通の菱形を呈し,

肉厚のものである。

石材は灰色の流紋岩であり,この石材を用いた石器は,台地上で採取した各時代の石器を含めても,この1点のみである。

灰色の流紋岩は東北地方南部に産地があるため,製品として搬入された可能性が高い。

ただし,同種の石材の石片も若干ではあるが採取されており,当台地上で加工された可能性も全くないとは言えない。

採取地はC地区の東側である。

2は完形であるが抉り込みは弱い。

形状は「牛の頭」に似ており, 縄文時代の石鏃のように比較的薄手である。

石材は白灰色の頁岩を用いているが,あまり良い石質ではない。

同種の石材の石器, 石片も若干ではあるが採取されている。

採取地はC地区の畑である。

3は全長10mmと非常に小型であるが,完形であり,典型的なアメリカ式石鏃の形状である。

石材は赤チャ-トである。非常に小型であることから狩猟対象は魚や鳥等ではないかと思われる。

採取地はC地区の東側である。

3が小型であるのに対して6は先端部を欠損しているが, 完形とすれば, 推定全長が20mm以上あると思われる大型石鏃である。

石材は「黒めのう」である。

「黒めのう」は採取した石器や石片の中にもいくつか確認される。

アメリカ式石鏃の可能性のある石鏃は4と5の2点である。4は魚形を呈し造りも粗雑である。

石錐のようにも見える。石材は青チャ-トである。5は赤チャ-ト製であるが,縄文時代の人形石器と言われるものにも似る。

なお,この6点の石器は5のみが,D地区で採取し,他は全てC地区である。

他にも台地上の広い範囲でかなりの石鏃が採取されているが,その中にアメリカ式石鏃は全く確認されない。

このことからC地区付近に天王山式土器を使用する東北南部と交易があった弥生後期前半の遺跡が立地していた可能性が高い。

|

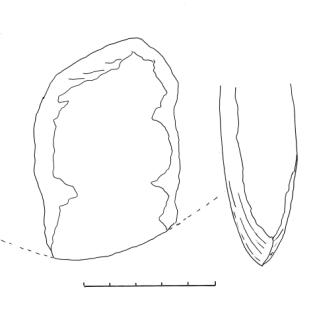

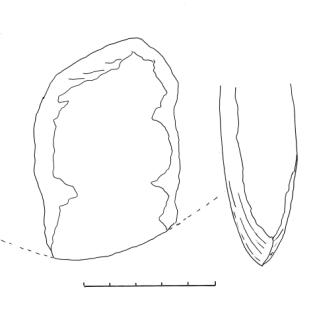

図7-2はのみ形石器であり,完形である。土坑から出土している。全長62mmを測り,

断面は15×13mmの楕円形を呈する。棒状の緑泥片岩の礫の一端部を両側から研磨している。

形状は小型の蛤刃石斧と同じであるが,研磨面は平面的である。弥生後期の所産と推定され,木材のほぞ等の加工に使用されたものであろう。

図7-3は偏平片刃石斧であり, ほぼ完形である。

採取場所は図6-10の土錘が出土したD地区の畑である。

この場所からはⅡで紹介した石鏃等多くの石器を採取している。

石材は緑泥片岩であり,板状の素材を用い,刃を研ぎ出したものである。

大分類は片刃石斧であるが,主研磨面の反対側の面も刃部近くを研磨している。弱平強凸片刃に分類できる。

|

|

|

|

図7-2 のみ形石器 |

図7-3 偏平片刃石斧 |

図7-4は玉砥石である。

図7-3の偏平片刃石斧と同じ場所で採取している。

球状の砂岩の礫を使用し, 幅8mm 程度の溝が見られる。

管玉または勾玉の加工用と思われる。

時期としては弥生時代ではなく,古墳時代のものである可能性もある。

図7-5左は管玉であるが,図7-4の玉砥石同様, 古墳時代の所産の可能性もある。碧玉製である。採取地はC地区である。古墳の埋葬品かもしれない。

図7-5右は滑石製の垂飾であるが,破損品である。穿孔が見られる。

左の管玉の採取地点よりさらに東に10m 行った地点で採取したものである。

石材は北東2km の長谷地区に滑石の産地があり,那珂台地方面で出土する滑石製品の素材は,

ほぼ, ここの産であると言われているので,本資料も長谷地区産の滑石を素材としていると思われる。

|

|

|

|

図7-4 玉砥石 |

図7-5 管玉と垂飾 |

図7-8は磨製石斧の破損品である。

管理人の子供が拾ってきたものであり,採取場所は残念ながら不明である。

本資料は一見, 太型蛤刃石斧の破損品のように見えるが, 刃部が弧状であり, さらに基部にも若干の曲率が見られることから,環状石斧の破損品と考えられる。

環状石斧とすれば外径が25cm程度になると推定され,かなりの大型である。通常は15cm程度が大きい部類であるのでこの大きさは普通ではない。

環状石斧には武器説, 農具説等があるが,外径が25~30cmもある完形の環状石斧は重すぎて武器にも農具にも適さないと思われる。

祭祀等に用いられたとも考えられる。

なお,環状石斧は縄文時代の前期頃から出現しているが,茨城県内ではほとんど弥生時代の遺跡から出土しているので,

本資料も弥生時代の所産と考えて妥当であろう。

なお、弥生時代の遺物として磨製石鏃や石製模造品等があるが、これらは全くされていない。 |

|

|

|

図7-8 環状石斧破損品 |

|

8 幡台地における弥生時代の遺跡の立地について

第5節に紹介した土坑からの出土土器量は,弥生式土器が出土土器片総数の60%程度を占め、周囲からの同時期の土器の出土も多いため,土坑付近は縄文時代から古墳時代をとおし,弥生時代後期以降が最も繁栄していた時期と思われる。

おそらく幡台地南端部全体にかけて弥生時代後期の遺跡が立地していたものと思われる。

なお,北1kmの幡山遺跡においても多量の弥生時代後期後半の十王台式土器が出土しているため,幡台地南端部だけではなく,幡台地全体に遺跡の範囲が広がっていたと思われる。

しかし,弥生時代においても各時期の遺跡の立地状況には多少の変動があるようである。

弥生時代中期の土器は,本土坑の他,森東貝塚で1片のみが確認されているだけで,築崎貝塚や幡山遺跡では全く確認されていない。

調査が限定的であり,未だ未発見の中期の遺跡が存在するかもしれないが,現段階では本土坑から長幡部神社付近にかけて中期の遺跡が立地していたことは確実である。

中期の遺跡と言っても,出土する土器片の量から推定してごく小規模なものであろう。

後期前半の土器は,本土坑からも多く出土し,類似性のある土器片が森東貝塚と築崎貝塚からも出土している。

しかし,幡山遺跡では後期前半の土器は確認されていない。

本土坑より西100mのF地区からも図6-11に示す東中根式が確認されている。

さらに後期前半期特有のアメリカ式石鏃の採取場所も本土坑付近に集中している。

これらのことから,後期前半の遺跡は,本土坑西100mから築崎貝塚にかけてのかなりの広い範囲に立地していたものと推定される。

面白いことにこの範囲はⅡで推定した縄文早期~前期の遺跡立地範囲とも重なる。

後期の土器片の出土量は中期の土器片の量に比べてより多く,集落の規模も中期に比べて大きくなっていると思われる。

後期後半の十王台期となると幡台地全体が遺跡の立地範囲となるようであるが,森東貝塚や築崎貝塚付近では十王台式土器は確認されない。

一方, 北西のF地区以北でも十王台式土器片の散布が多く確認される。

このことから後期前半から後期後半にかけて遺跡の立地範囲が北西にシフトしていくようである。

この傾向は縄文早期前期の遺跡立地範囲が中期後期になると北西にシフトしていく姿と全く同じである。

ただし,遺跡の規模は,散布している土器片の量から縄文時代に比べ弥生時代の方がはるかに大規模である。

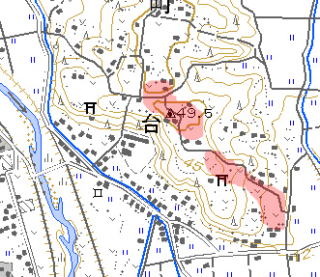

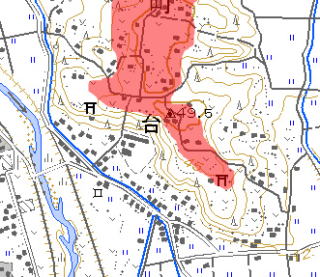

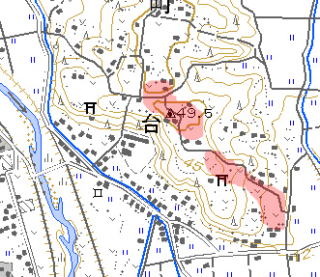

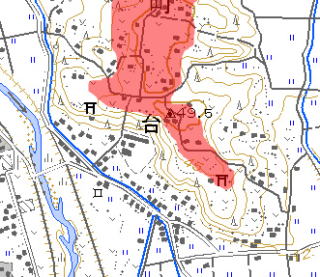

左の図は幡台地南端部の弥生時代の遺跡範囲の推移を図で示したものである。

中期から後期前半においては台地上にぽつりぽつりと遺跡が形成されるが、十王台期の遺跡範囲は台地全面を覆い、この図のはるか北の部分までを覆う。

さて,弥生時代の幡台地上の居住者の生業は何だったのであろうか?

玉造りの道具である玉砥石や多量のめのうの石片が採取されることから,装飾品の加工も生業として考えられる。

(もっとも,より後の古墳時代の生業である可能性もあるが)

しかし、玉造りが行われていたとしても,それのみが居住者全員の生業であることは考えられなく,食料はかなりの割合で自給していたはずである。 |

|

|

|

弥生中期~後期前半の推定遺跡範囲 |

弥生後期後半(十王台期)の推定遺跡範囲 |

縄文時代のように植物採取や狩猟による食料調達も引き続き行われていたとは思われるが,弥生時代と言えば,稲作が開始された時代であり,米も当然ながら口にしていたと思われる。

したがって幡台地付近でも稲作が行われていたことは間違いないものと思われる。

築崎貝塚付近の様な台地下の微高地における遺跡の存在は前田川(茂宮川)の沖積地を利用した水田での稲作を連想させる。

台地西側の里川よりの微高地における弥生時代の遺跡の立地については不明であるが,遺跡が存在していたなら,やはり里川の沖積地を利用した水田において稲作が行われていたことであろう。

ただし,築崎貝塚付近の遺跡は規模が小さく,水田での稲作が行われていたとしても小規模なものであったと思われる。

しかし,台地上の遺跡の存在は,沖積地の水田での稲作とは関係があるのであろうか?

台地上から前田川,里川の沖積地までは,標高差が40mあり,水平距離も300 ~400 mはある。

沖積地に水田が存在したとしても,台地上に居住して水田まで往復するのはかなり労力に無駄が出る。

台地下に居住した方がはるかに有利である。

したがって,台地上の住人が水田での米作りに携わったというのは考えにくい。

むしろ,台地上の平坦地での畑作を想定した方が自然と思われる。

残念ながら台地上での畑作を裏付ける石鍬等の農耕用の石器類は採取されていない。

もっとも,石鍬自体の出土は県内の弥生時代の遺跡全体でも少ない。

これは弥生時代の農耕具には遺物として残りにくい木が多用されるためという一面もあるし,鉄器が既に利用されていた可能性もある。

さらには前報で述べたように板状の緑泥片岩の石片が石鍬の役目を果たしていた可能性もある。

農耕用の石器としては,幡台地の南東1kmの岡田台地上で石鍬と石鋤を採取している。

岡田台地は十王台期の遺跡が確認されており, 幡台地と同様に沖積地からの標高は40m

ほどあり,台地上は平坦となっている等, 地理的条件が似ている。石鍬は土壌が硬い台地上の畑作用という説があるため,これらの石器は,台地上での畑作に用いられたものと思われる。

これらの存在から幡台地上での畑作も十分に想定できよう。

(上の地図は国土地理院の25000分の1の地図の当該部分を切り抜いて加筆したものである。)

ホームに戻る。